a

▲ 청산도의 유채꽃 너머 푸른 다도해가 보인다 ⓒ 김은주

"청천 하늘엔 잔 별도 많고/ 우리네 가슴에는 눈물도 많다/

아리 아리랑 스리 스리랑 아라리가 났네/ 아리랑 응응응 아라리가 났네."

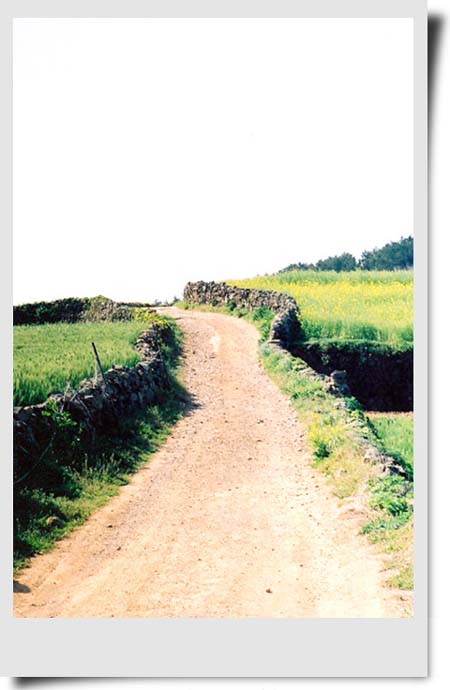

푸른 보리가 바닷바람에 너울너울 춤을 추고 있는 청산도 당리 고갯길. 바다를 오른쪽에 끼고 힘겹게 고개를 오른 버스에서 내려 유채밭을 한참 지나 차곡차곡 이쁘게 쌓아올린 돌담길을 바라보고 섰다.

서편제의 송화와 동호, 유봉을 만나다

어디선가 진도 아리랑이 흥겹게 들려오는 듯하더니 저기 고갯마루에서 유봉(김명곤)이 송화(오정해)와 동호(김규철)를 데리고 금방이라도 걸어내려올 듯하다. 영화 <서편제>는 5분 40초 동안 세 사람이 어깨춤에 겨워 내려오던 그 길을 까마득하고 고요하게 보여주었다.

고개 위에서 세 개의 까만 점으로 흔들리던 세 사람이 화면 가득 커다랗게 다가올 때까지 카메라는 흔들림 없이 세 사람의 소리를 그대로 전해주었다. 아리랑 소리는 내 온몸을 휘감고 지나갔고, 딸의 눈을 멀게 해서라도 소리를 얻고자 했던 유봉의 광기조차 아름다움으로 만들어 버렸던 <서편제>의 그 고갯길에, 나는 서 있다.

a

▲ 아버지와 아들, 딸이 아리랑을 부르면서 내려오던 그 고갯길 ⓒ 김은주

새벽 1시에 서울에서 출발해 광주까지 3시간 40분, 광주에서 완도까지 다시 버스를 타고 2시간, 완도항에서 배를 타고 청산도까지 다시 40분. 그러고 배에서 내렸을 때 시계를 보니 아침 9시였다. 참 '징하게도' 오랫동안 달려온 길이었다.

'청산', 이름부터 이미 푸르고 청정한 섬이다. 감성돔 낚시에는 그만인 곳으로 알려져 있어서인지, 그 푸른 섬을 향하는 배 안에는 온통 빨간색 점퍼를 입은 낚시꾼들로 그득하다. 그들이 타고 온 자동차 번호판도 강원도, 인천, 충청도를 가리지 않고 다양했다.

그러는 나는 무엇을 낚으러 왔지? 푸른 보리가 누렇게 익어 버리기 전에 서둘러 길을 나서야 한다고 마음이 급하기는 했지만, 그도 핑계일 따름이다. 나는 무엇을 낚고 싶어서 그 먼 길을 나선 것인지? 쪽빛 바다, 초록빛 보리밭, 노란 유채, 높고 낮게 날아다니는 제비들, 그리고 건강한 삶의 향기를 부려 놓고 있는 사람들 속에서 그 답을 찾을 수 있으리라 생각했던 것인지….

a

▲ 자꾸만 사진을 찍으라고 하던 할아버지 ⓒ 김은주

"학상! 어데서 왔는가? 저기 할마시들 사진 좀 찍어 봐."

카메라를 들고 있는 나를 보고 대뜸 할아버지가 말을 건넸다. 할아버지는 지게 가득 보리를 지고 가시다가 스스럼없이 말을 건네신다. 그리고는 성큼성큼 걸어 밭둑에 보리를 부려 놓고는 빈 지게로 다시 보리밭으로 들어서신다.

나이를 이만큼이나 먹어도 할아버지한테는 그저 '학생'으로 보일 따름이다. 할아버지가 지게 작대기를 들어 가리키는 곳에는 마늘밭이 있었다. 그 곳에는 할머니 몇 분이 일하고 있는 중이었다. 내가 뭐라 대꾸할 틈도 없이 할아버지는 마늘밭에서 일하는 할머니들 곁으로 가 무어라 몇 마디 말을 건네셨고, 갑자기 왁자한 웃음소리가 들려왔다.

a

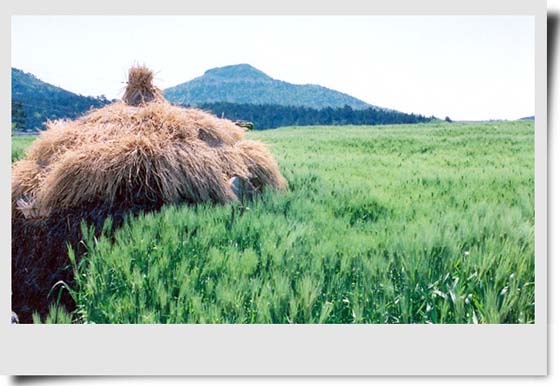

▲ 보리가 누렇게 익으면, 잘 베어서 또 이렇게 쌓아둘 것이다 ⓒ 김은주

할아버지한테 쓸 표현은 아니지만, 낯빛에서 한없이 개구진 장난기가 느껴졌다. 남해를 등에 지고, 푸른 하늘을 머리에 이고 파란 보리밭에서 알록달록한 몸뻬 바지를 입고 일하는 할머니들에게서 삶은 건강하게 숨쉬고 있었다. 가슴을 뻐근하게 하는 생동감이다.

바다가 보이는 고갯길에서 내려와 당리 마을에 들어섰다. 누렁소 두 마리가 밭에서 일하는 게 보이길래 허겁지겁 그리로 쫓아갔다. 아직도 소가 쟁기를 끄는 곳이 이 땅에 남아 있다니, 놀라운 일이다. 섬마을인데도 물 사정이 나쁘지 않아서 보리 농사랑 벼 농사를 한 해에 거뜬히 해내고 있는 곳이라는 얘기는 듣고 왔지만, 이런 광경을 보게 될 줄은 몰랐다.

경운기와 트랙터가 들지 못하는 청산도의 논

청산도의 논은 대개가 산비탈을 일구어 만든 다랑논이라, 경운기나 기계가 들어가지 못하는 땅이 많다고 했다. 그래서 아직도 이 섬에는 온전히 소와 사람의 힘으로 농사를 지어야 하는 일이 많다고도 했다. 어쩐지, 길바닥에서 난데없는 쇠똥 무더기를 만나게 되고는 하더라니.

a

▲ 당리 마을의 윤상채 할아버지 ⓒ 김은주

"이러! 이러!"

이제 다섯 살쯤 됐다는 누렁소는 쟁기날이 땅에 박혀 쉽게 빠져나오지 못하면, 앞다리에 잔뜩 힘을 주고 코를 푸푸거리면서 용을 썼다. 한 걸음 내딛고 쉬고, 쉬었다가는 할아버지의 "이러!" 소리에 다시 한 발 내딛는 일을 되풀이하고 있다. 그러다 힘에 부치는지 갑자기 무더기 똥을 푸드덕 쏟아내 놓기도 한다.

뒤에서 열심히 소에게 힘을 주고 있던 윤상채 할아버지 역시, 내가 메고 있는 카메라를 보시더니, "잘 찍어서 한 장 보내줘, 요놈 오늘 호강하겄네" 소리부터 하셨다. 어찌된 셈인지 이 곳 분들은 카메라에 대한 두려움이 조금도 없다. 덕분에 한참을 밭머리에 앉아서 할아버지가 소를 부리는 모습을 바라보고 있을 수 있었다.

a

▲ 할아버지가 "이러!" 할 때마다 부지런히 움직이는 누렁소. ⓒ 김은주

잠시 쉬는 짬에는 그러고 있는 나를, 소들이 또 구경했다. 순하게 생긴 녀석들. 괜히 보는 사람까지 착해지게 만드는 고운 눈을 가진 녀석들. 나도 모르게 기분이 좋아져서 해실거리다가 일어나면서 할아버지한테 언덕배기에서 본 초분 임자가 누군지 아시느냐 여쭤 봤다.

"초분? 아, 저기 위에 영화 찍은 데 있는 거? 그거는 가묜디? 안에 암것두 없어. 영화 찍는 사람들이 가짜루 만들었응께. 초분이란 것이 사람을 잘 묻어놨다가 사람 물 다 받고 나면 나무랑 풀이랑 같이 태우제잉. 물 받는 게 뭣이냐고? 사람은 왜 죄다 물이잖여, 그거 다 빠지고 뼈만 남게 기다린다고."

"사람은 죄다 물이잖여"

영화 촬영지 바로 옆에, 잘생긴 초분 한 기가 누워 있길래 그 무덤의 임자가 누구신가 여쭤 본 것인데, 가짜라는 소리에 맥이 빠졌다. 청산도는 초분 풍습이 남아 있는 몇 안 되는 섬 가운데 하나다. 정월이나 2월에 사람이 죽더라도 땅을 파헤치면 안 된다는 금기 때문에 초분을 쓰거나, 상주가 바다에 나가 있는 동안 부모가 돌아가시면 상주가 돌아온 다음에 장례를 치러야 하기 때문에 초분을 만들거나 한다고 했다.

사람을 땅에 묻지 않고 돌 위에 잘 싸서 올리고 그 위에 풀을 다시 겹겹이 쌓아 동그랗게 봉분을 만들고 '물이 빠지기를 기다려' 2, 3년 뒤에 이장을 한다는 특별한 풍습이 이 곳에는 남아 있는 것이다. 진짜 제대로 된 초분을 만나려면 열심히 걸어가는 수밖에 없었다.

a

▲ 비탈을 일구어 만든 청산도의 다랑논 ⓒ 김은주

당리에서 시작해 읍리를 지나고, 부흥리를 지나 신흥리까지 걸어왔더니 해가 머리 꼭대기에 와 있다. 다리도 아프고, 배도 고프지만 하루에 8번 다닌다는 버스 시간을 맞추기가 쉽지 않다. 어쩔 수 없이 또 걸었다. 가는 동안 경운기도 얻어 타고, 바다가 잘 내려다보이는 곳에서 한참을 앉아 쉬기도 하면서 갔다.

섬이 크지 않아서 4시간 정도면 한 바퀴 걸어서 돌아볼 수 있다고 했지만, 결국 진산리 갯돌밭에서 나는 그만 항복을 하고 택시를 불렀다. 걷는 동안 해수욕장을 두 군데나 지났어도, 식당이나 작은 가게조차 찾아보기가 힘들고 보니 어쩔 수 없는 일이었다.

불편한 만큼 덜 망가질 테니, 그도 다행으로 여겨야 할까. 택시 기사 양치영씨에게 도청리에 진짜 초분이 남아 있다는 이야기도 듣고 바지락국이 '겁나게' 시원한 밥집도 소개받았다. 맛나게 한 그릇 비우고 또, 걸었다.

a

▲ 도청리 마을 언덕에 자리한 초분 ⓒ 김은주

항구에서 지리 해수욕장을 향해 걸어가다가 오른쪽 비탈에서 고대하던 초분을 만났다. 만든 지 2년쯤 됐다는데, 참 곱게 잘 여며 놓았다 싶다. 누군가 무덤을 찾을 때마다 생솔가지를 꺾어다 무덤에 꽂아둔다는데, 세 개쯤 되는 생솔가지가 누렇게 빛이 바란 채 바람에 흔들리고 있었다. 길 건너 저편 언덕에 있던 3기의 초분은 얼마 전에 이장을 했단다.

진도 아리랑을 흥얼거리다

동그란 흙무덤 사이에 풀로 엮은 무덤 한 기가 낯설고도 귀하다 싶다. 나뭇가지로 만들어 놓은 울타리도 생경스럽다기보다는 삶과 죽음을 부드럽게 구획짓는, 참으로 알맞은 경계다 싶다. 육신의 물이 다 빠지기를 기다리고 있는 초분의 임자 되시는 분께, 잠시 주변을 소란케 한 것에 사과드리고 비탈을 내려왔다. 이제 막 해가 지려는 참이었다.

a

▲ 지리 해수욕장 솔밭에서 바라본 일몰 ⓒ 김은주

"서산에 지는 해는 지고 싶어서 지느냐/ 날 두고 가는 님은 가고 싶어서 가느냐/ 아리 아리랑 스리 스리랑 아라리가 났네/ 아리랑 응응응 아라리가 났네."

지리 해수욕장에서 맞는 일몰은, 장엄하고도 아름다웠다. 다도해의 섬들 사이로 해는 지고, 나의 청산도 여행도 저물어가고 있었다. 해가 지자, 바닷물이 빠져나간 모래 사장도 붉게 물들고, 바람을 막으려고 심어둔 소나무 줄기들도 빨갛게 타올랐다. 방파제도, 섬들도, 붉디 붉게 물들어갔다.

서해로 지는 저 해도 지고 싶어서 지는 것은 아니라는 진도 아리랑의 노랫말이 귓전을 떠돌았다. 경운기를 몰고, 혹은 지게를 지고 집으로 돌아가는 농사꾼들의 발걸음이 자진모리 가락으로 휘감기고 있었다.

a

▲ 자진모리 가락으로 집으로 돌아가는 할아버지랑 소 ⓒ 김은주

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고