▲김태우

할머니는 내 다리를 툭 치시며 한 마디를 건네시고 계속해서 걸어가셨다. 할머니의 뒷모습을 보는데, 마음이 편치 않았다.

우리는 지금 불황의 시대를 살고 있다. 조금만 신경을 쓰고 주위를 두리번거리면 노숙자들이 눈에 들어오고, 조금만 귀를 기울이면 뉴스에서는 연일 슬픈 이야기가 나온다.

아이를 버리고 방치하는 부모들의 이야기, 걷잡을 수 없이 불어난 빚을 감당할 길이 없어 자살하는 신용불량자와 그 가족들, 부조리에 대한 마지막 저항으로 분신을 하는 사람들, 일자리를 찾지 못해 절망하는 젊은 영혼들….

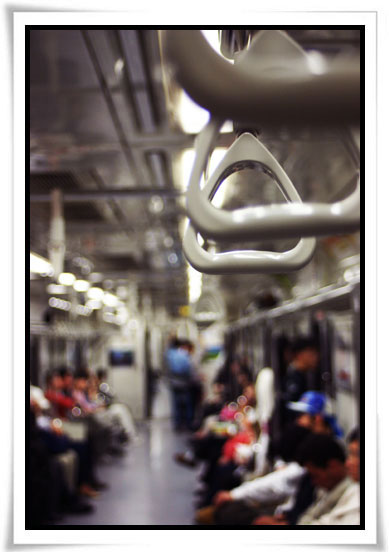

이날 지하철에서 문득 이 사회에 대해 한없는 연민과 분노를 동시에 느꼈다. ‘함께 사는 사회’라는 거창한 구호까지는 아니라고 해도, 주위의 사람들에게 온정을 가지려는 마음을 잃어서는 안 될 것이다. 그것은 때때로 부조리한 세상에 대한 ‘정당한 분노’가 되어야 하고, 그것은 때때로 ‘약자를 안아주고 내 빵을 나누어줄 수 있는 용기’여야 할 것이다.

그래야만 우리가 정말 ‘함께 살고 있는 것’이 되리라. 가슴 아픈 뉴스가 자꾸만 반복될수록 그러한 뉴스를 당연하게 생각하는 경향이 사람들에게 생긴다. “원래 세상이 그렇잖아”, “부자가 있으면 가난한 사람이 있는 게 당연하지, 뭐” 하는 무서운 말들도 들려온다.

가슴 아픈 뉴스를 들을 때마다 가슴 아플 수 있어야 한다. 아무나 가슴 아플 수 있는 건 아니다. 그 연민과 눈물이야말로 이 사회를 변화시키고 새롭게 하는 힘이 되어 줄 것이다.

▲김태우

나는 혼자서 상상을 했다.

“다음 역은 ‘희망역, 희망역’입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 내릴 실 때엔 여러분의 따뜻한 마음 한 조각 꼭 놓고 내려주시기를 부탁 드립니다.”

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기