a

▲ <라디오스타> 포스터 ⓒ 아침

음악 용어 중에 '어덜트 컨템포러리'라는 말이 있다. 쉽게 풀자면 '어른들이 좋아하는 음악'이라는 말이다.

여기서 어른이란 30~40대, 혹은 그 이상을 말한다. 한물간 가수들이 부르는 옛날 음악이 아니다. 새롭게 만들어지는 음악 중에서다.

물론 이런 노래를 부르는 가수들은 대부분 옛날 가수다. 그들이 자신의 팬과 함께 나이 먹어가면서 새로운 노래를 발표하고, 그 가수와 함께 청춘을 보냈던 팬은 그의 음반을 사고 공연에 간다.

어덜트 컨템포러리라는 말이 있는 까닭은 그곳에 시장이 있기 때문이다. 옛 가수의 새 음반이 꾸준히 팔린다는 말이다.

음악으로 한 시대를 공유했던 세대는 그렇게 함께 나이를 먹어가며 자신들의 공동체를 유지한다.

영화 <라디오스타>에 눈길이 가는 이유

박중훈과 안성기 주연의 <라디오스타>가 개봉한다. 88년 가수왕 출신의 록스타가 퇴물이 되고, 지방 방송국의 DJ로 재기한다는 얘기다. 말하자면 음악 영화다. 한국은 음악 영화가 유독 없는 나라다. 음악문화가 없기 때문이다.

록 스타와 그루피, 록 저널리즘의 역사가 <올모스트 페이머스>를 만들어냈고 만나면 요즘 무슨 음악을 듣는지를 물으며 서로를 파악하는 문화가 <사랑도 리콜이 되나요?>를 가능하게 했다. 도쿄는 물론이거니와 히로시마에 가도 라이브 클럽이 넘쳐나는 환경은 <스윙 걸즈>를 꿈꾸게 했고, 세계의 멋쟁이들이 맨체스터에 모여 록과 댄스의 이종교배 현장을 지켜봤기에 <24시간 파티 피플>이 있었다.

a

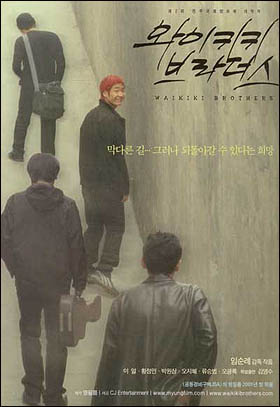

ⓒ 명필름

하지만 모두 외국 얘기다. 우리에겐 고작해야 <와이키키 브라더스>의 인생막장 밤무대 악사들이 있고 <정글 스토리>같은 틀에 박힌 록스타 스토리가 있었을 뿐이다. 그 영화들을 폄훼하려는 게 아니다. 다만 생생한 음악 문화가 담겨 있는 작품이 없다는 것이다.

음악이 생활에 깊이 박혀있지 않다보니 생생한 음악 얘기가 나오기 힘들다. 그럴만도 하다. 록 밴드의 그럴싸한 성공담을 담기에는 제대로 된 클럽도 없고 '롤링 스톤'이나 'NME'처럼 동시대의 음악 담론을 담아내는 음악저널 하나 없는 환경에서 어찌 생활 속의 음악을 바랄 수 있겠는가.

그런 점에서 <라디오스타>는 지금의 한국에서 만들어질 수 있는 가장 그럴싸한 음악 영화일지도 모른다.

극중 최곤(박중훈)이 활동하던 88년(이른바 쌍팔년) 당시 대중문화의 주도권은 음악이 잡고 있었다. 조용필이 건재했고 이승철이 등장했다. 이문세와 유재하가 가요 수준을 팝에 필적할 만큼 끌어올렸고 조하문과 동물원까지, 다양한 싱어송라이터 집단이 라디오를 누볐다.

여름의 강변가요제에서 이상은이 '담다디'를, 겨울의 대학가요제에서 무한궤도가 '그대에게'를 불렀다. 대단한 뮤지션들이 일거에 쏟아져 나와 각자의 영역을 갖고 서로 경쟁을 벌였던 것이다. 음반 시장에서 팝과 가요의 비율이 9:1에서 조금씩 바뀌기 시작한 것도 그 무렵이다.

그래서 88년 가수왕 출신인 최곤이 누렸을 과거의 부귀영화는 현실성을 갖는다. 단순한 스타가 아니라 그야말로 한 시대를 제패한 이만이 가질 수 있는 자긍심말이다.

그로부터 18년이 흘러 최곤은 다시 재기한다. 그러나 록스타가 아니라 방송 DJ로. 그로 인해 영월지방방송이 히트를 하자 매니저인 박민수(안성기)는 새 앨범을 내서 다시 한 번 최곤을 록스타로 만들 야심을 갖는다.

"음반? 요즘은 용필이 오빠가 내도 안돼"

a

ⓒ 아침

어덜트 컨템퍼러리 신이 존재하는 외국에서는 충분히 가능한 일이다. 영화도 그런 방향으로 흘러갔을지 모른다. 하지만 한국의 현실은 그렇지 못하다. 한국은 흘러간 가수가 함께 흐르는 세대와 음악으로 교감할 수 있는 상황이 아니다.

왕년의 가수들이 오늘의 대중들과 계속 만나는 가장 고상한 방법은 DJ다. 자신의 노래로 한 시대를 풍미하던 그들은 이제 청취자들의 전화노래자랑을 들어주거나 사연을 읽어주며 이름을 유지한다. 그 레벨마저 못되면 미사리 밖에 없다. 여기에는 현재가 없다. 신곡은 낼 엄두도 못내고 옛날 히트곡들만 부르면서 과거의 박제로 남게 되는 것이다.

이건 뮤지션들의 잘못만은 아니다. <라디오스타>로 돌아가보자. 방송국을 찾은 박민수에게 임백천은 말한다.

"음반? 요즘은 용필이 오빠가 내도 안돼."

이보다 더 오늘의 현실을 보여주는 문장이 또 어디 있으랴. 지금의 음반시장은 젊은 가수들에게도 암울하지만 옛가수들에게는 최악이다. 사실 예전부터 그리 좋았던 적도 없다. 음악을 젊은 시절 한때의 취미로 여기는 사회적 분위기 때문이다. 10대와 20대 초반, LP를 모으다가 군대 제대 후에는 음악으로부터 멀어지는 선배들을 예전부터 많이 봐왔다.

물론 이승철, 이문세처럼 계속해서 정상의 자리를 지키는 가수들도 있다. 그러나 그들은 시스템에서 예외적인 존재일 뿐, 어덜트 컨템퍼러리가 부재하는 상황에 대한 반론 근거는 되지 못한다.

음악을 철없는 날의 기호품처럼 생각하는 인식이 바뀌어야 한다. 그제서야 우리에게도 어덜트 컨템포러리가 가능할 것이다. 각각의 세대에 맞는 동시대의 음악을 선택할 수 있는 권리가 생길 것이다. 대중음악에 있어서의 다양성은 비단 장르와 주류, 비주류의 문제만은 아니다. 하나의 세대를 묶을 수 있는 음악적 벨트가 절실하다.

내 인생의 동반자, 뮤지션은 어디에

지난 5월 일본의 애시드 팝 트리오 파리스 매치가 한국을 찾았다. 우리나라에선 젊은 애호가들에게 인기 있는 밴드다. 그들을 만나 인터뷰를 하다가 mp3로 인해 음반시장이 작아지는 것을 어떻게 생각하냐고 물었다. 그들의 대답은 이랬다.

"고민입니다. 아무래도 mp3보다는 CD로 우리 음악을 들어줬으면 하는 바람이 있으니까요. 그러나 일본에서 파리스 매치의 팬은 대부분 30-40대기 때문에 아직까지는 큰 타격은 없습니다."

mp3가 어떻거나 말거나, 중장년들이 파리스 매치 같은 트렌디한 음악을 어덜트 컨템퍼러리로 수용하는 음악 문화가 마냥 부러울 따름이었다. 그런 문화가 없는 우리에게 한물간 록스타가 다시 한 번 록스타로 부활하는 아름다운 드라마는 영원히 나올 수 없을지도 모른다. 내 젊은 날의 뮤지션들이 청춘의 박제가 아닌, 함께 가는 동반자가 될 수 있기를.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고