a

▲ 은은한 향이 배어있는 대나무 속살이 그대로 드러난 소죽 삼합. ⓒ 채상장 전수관

'담양'하면 시원스럽게 하늘로 쭉쭉 뻗은 메타세콰이어 가로수 길이 먼저 떠오를 것이다. 하지만 30여년 전까지만 해도 담양은 '대나무 고을'로 그 명성이 대단했던 곳이었다.

담양죽물시장은 300년이 훨씬 넘는 역사를 간직한 우리나라는 물론 중국과 일본, 몽고 등에서도 알아주는 동양 최대규모의 시장이었다. 하지만 1980년대를 기점으로 간편한 플라스틱 생활용품이 쏟아져 나오고, 90년대부터 값싼 중국제품이 물밀듯 밀려오면서 지난날의 자취를 찾을 길이 없다.

그러나 아직도 60평생 대나무를 한시도 품에서 놓지 않고 '채상'에 매달려 대나무 외길인생을 살아오고 있는 '대나무 명인'으로 통하는 사람이 있다. 그가 바로 일죽(一竹) 서한규(徐漢圭) 선생.

그를 취재하러 가는 날, 죽림원 대 숲에서 '수수수' 불어오는 댓바람은 대나무와 명인의 인품을 미리 짐작케 한다.

색깔과 무늬가 고운 비단결 같은 채상

a

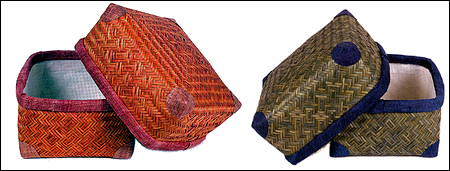

▲ 색상과 윤기가 서로 다른 겉대와 속대로 씨줄과 날줄을 삼아 만든 소죽 상자. ⓒ 채상장전수관

a

▲ 대를 얇게 떠 내어 여러 가지 천연염색을 한 대올, 마치 비단처럼 부드럽고 곱게 느껴진다. ⓒ 한석종

채상이란 얇고 가늘게 쪼갠 대나무로 만든, 상자에 천연 색깔을 입혀 한껏 멋을 부린 전통적인 죽세공예품을 말한다. 여염집 규수가 시집갈 때 혼수품으로 장만해 가거나 봉물(封物)을 담아 보내는 귀한 용도로 쓰였다.

채상이 언제부터 만들어지기 시작한 것인지 확실치 않지만, 실학자 서유구(1764~ 1845)의 <임원경제지(林園經濟志)>와 정약용(1762~1836)의 <목민심서(牧民心書)>에 채상에 관한 기록이 있으며, 이규경의 <임원십육지(林園十六志)>에 '옷상자는 호남의 담양이 가장 뛰어났다(衣箱者湖南潭陽善爲之)'라는 기록이 있다. 이는 예로부터 담양이 채상으로 명성을 떨쳤음을 알려준다.

한 평생 대나무만을 품고 살아 온 탓일까? 올해 일흔 일곱인 일죽 선생의 첫 인상은 대쪽처럼 서늘하고 올곧게 느껴졌다. 채상전수관에 들어서니 비단같이 아름다운 무늬와 부드러운 촉감이 느껴지는 다양한 형태의 채상과 현대적 감각으로 디자인 된 생활죽제품들이 전시되어 있다.

일죽선생은 공방에 들어 앉아 사람이 들어온 줄도 모르고 대올을 다듬는데 온 정신을 집중하고 있었다. 팔순을 바라보는 나이가 믿겨지지 않을 정도로 손놀림이 힘차고 날렵하다. 등이 두껍고 날이 일직선인 대칼로 대를 쪼개고 이빨로 대를 문 뒤 일정한 두께로 다듬는 모습이 대나무 달인답게 한 치의 오차도 없다.

"요즘 채상주문이 많이 들어오느냐?"는 첫 마디에 골 깊은 주름을 지으며 "주문이 거의 끊긴 거나 다름없어! 가뭄에 콩 나듯 어쩌다 하나씩 주문이 들어오기는 하지만…." 촉기 있는 선생의 눈빛과는 달리 말끝은 흐리다.

채상은 일반 죽제품과 비교가 되지 않을 정도로 가격이 비싸다. 하지만 소·중·대 삼합(상자 3개)채상을 만들려면 전수자인 딸 신정(46)씨와 함께 꼬박 보름이상을 이 일에만 매달려야만 가능하기 때문에 이 가격(170만 원선)은 결코 비싼 게 아니라고.

외동딸 사위 고르기보다 더 깐깐한 대 고르기

a

▲ 겉대와 속대를 씨와 날로 삼고 천연염색을 한 채상의 때깔이 비단처럼 곱기만하다. ⓒ 채상장전수관

좋은 채상을 만들기 위해선 무엇보다 양질의 대나무를 골라야 한다고. 오죽했으면 외동 딸 사위 고르는 것보다 대나무 고르는 것이 쉽지 않다고 했겠는가. 채상은 질 좋은 왕대라야 한다. 그래야 겉대와 속대를 모두 쓸 수 있기 때문이다. 그것도 토질 좋은 황토밭에서 자란 대나무가 보드랍고도 속살이 찰지다.

"대나무는 담양에서 나는 3~4년생 겨울 대나무만을 써야 해. 그래야 수분이 적고 병균도 없을 뿐더러 단단하고 질기거든, 여름대는 물러서 나중에 곰팡이가 피기 십상이야."

눈대중으로 대를 손아귀에 잡아보고 둘레가 네 치 이상인지 가늠해서 베어 낸다. 대나무를 서너 조각으로 쪼개고 쪼갠 대를 다시 겉대와 속대로 분리한 다음 0.5cm 정도로 쪼개고 대 올 하나하나를 일일이 손으로 잡아 조름판에 통과시켜 3mm 정도의 너비로 조름썰기를 한다. 그 다음엔 얇고 탄력 있게 대 올을 저민 후 대올을 입으로 물고 겉껍질과 속껍질을 갈라낸다.

"이 순간 입술을 베는 일이 수도 없어!"

떠낸 대나무 껍질을 물에 불린 후 그것을 무릎에 대고 칼날로 훑어내 종이처럼 얇고 가늘면서 폭이 고른 대올을 만들고 치자·쪽·잇꽃·갈매 등 천연재료를 이용하여 때깔 좋게 염색을 한다.

"좋은 물건이 되느냐 나쁘게 되냐는 대 올에 달렸어, 그것이 채상의 기술이여."

거칠고 단단한 통대를 맨손으로 쪼개고 저며 내어 결국, 비단처럼 곱고 가는 대 올을 만들어 내는 채상작업은 스님들의 수행과 다를 바 없어 보였다.

a

▲ 얇게 떠낸 대올을 여러 가지 색상으로 물들여 비단처럼 섬세하고 다양한 문양으로 짠 채상. ⓒ 채상장전수관

비단처럼 화려하게 절어내는 것이 겉상자라면, 짱짱하게 지탱해 주는 힘이 속상자의 미덕이다. 굵은 대가닥으로 엮는 속상자에 겉상자 못지않은 공을 들이는 이유가 거기에 있다. 속이 튼실해야 뒤틀리지도, 처지지도 않고 제구실을 할 수 있기 때문.

대 올에 갖가지 무늬를 놓아가며 정성스럽게 엮어 겉 상자를 만들고 태극문양, 만자(卍字)문, 아자(亞字)문, 격자(格字)문 등 기하학적인 문양을 수놓거나 수(壽), 복(福) 등 길상문자나 방울무늬를 짜 넣는다.

안 껍질로 엮은 속대상자를 만들어 받치고, 다시 안쪽에는 한지를 바른다. 겉 상자와 속 상자는 테를 둘러 고정시켜 비단을 발라 감싸고, 모서리가 바스러지지 않게 모서리에도 비단을 둘러 완성시킨다. 쪼개고, 염색하고, 문양을 넣고, 마무리하는 과정은 그의 말처럼 수행을 넘어 고행처럼 느껴진다.

할머니 고리짝과 외길인생

일죽 서한규 선생은 부채, 삿갓, 대자리 등 죽제품 고을로 유명한 담양읍 만성리 벌메부락을에서 태어났다. 할아버지 때 담양으로 이사 와 죽제품으로 생계를 이었다고 한다. 선친께선 합죽선을 만드는 솜씨가 일품이었다고 한다. 이처럼 할아버지 때부터 죽세공예품을 만드는 집안에서 자라게 되면서 자연스럽게 대나무 외길인생으로 접어든다.

70년대까지만 해도 각종 죽공예품으로 호황을 누리던 마을이 점차 밀려드는 플라스틱 제품으로 판로가 막히면서 일죽선생의 가세도 함께 기울었고 대나무로부터 벗어나고자 담양땅을 몇 차례 뜨기도 했지만 번번이 실패했다고. 그렇게 다시 담양으로 돌아와 의기소침하고 있는데, 할머니가 혼수로 가져온 2합짜리 채상을 보고 새로운 인생을 개척하게 된다.

할머니가 귀중하게 여기던 2합짜리 채상을 풀었다가 엮고 엮었다간 풀길 수차례 반복하면서 그만의 독특한 채상기법을 개발해나갔다. 1977년 제2회 중요무형문화재 작품전시회에 입상해 가능성을 확인한 그는 본격적으로 채상 작업에 몰두하게 된다.

그 결과 2년 뒤 전남관광민예품경진대회에서 최우수상을 차지하고 다시 3년 뒤인 1982년 에 전승공예대전에서 대통령상을 수상하면서 비로소 그 진가를 공인 받게 된다. 그리고 드디어 1987년 '중요무형문화재 제53호'로 채상장 인간문화재로 지정 받는다.

대나무 성품을 쏙 빼닮은 집념과 오기

a

▲ 칼을 가는 선생의 손끝이 가늘게 떨린다. ⓒ 한석종

a

▲ 선생의 삶속에서 은은한 대 속살의 향기가 풍겨온다. ⓒ 한석종

a

▲ 아버지와 딸이 마주앉아 꼬박 보름동안 작업에 매달려야 삼합 한 세트를 만들 수 있다. ⓒ 한석종

나는 그에게 수행이나 다름없는 힘든 대나무 외길인생을 걷게 된 이유가 뭐냐고, 어리석은 질문을 던졌다.

"내가 할 수 있는 것이 이것 밖에 없어. 처자식 굶기지 않으려고 눈만 뜨면 이 일에 매달렸어. 내가 눈썰미가 좀 있었제, 한 번 보믄 그대로 맨드는 재주가 있어. 오냐, 내가 남들 안 허는 것을 해야겄다. 아주 똑별난(특별한) 것을 한번 맹글어봐야겠다는 집념과 오기가 있었어. 부부지간도 오래 같이 살믄 서로 닮는다고 하쟎여, 대나무와 한 평생을 살다본께 내 성깔도 그 잡것(대나무)을 닮아가! 살다보니 별일이 다 생기더라고, 굶지 않기 위해 시작한 일인디 시방은 대학교수들이 날 찾아와 나보고 선생이라고 불러."

지난해 4월 문화재청과 담양군의 지원으로 담양읍 향교리 313-1번지 죽림원 자락에 채상장전수교육관이 세워졌다. 반듯한 전수관이 세워졌으니 이제 후학들에게 채상기능을 전수하는 것에만 열중하면 되겠지 싶지만, 배우고자 하는 사람이 없다고 한다.

"그도 그럴 것이, 1년에 서너개 정도 주문이 들어오니 이 짓을 누가 배우려고 하것어?, 딱 굶어 죽기 쉽상이제."

하지만 오직 한 사람, 채상 기술을 전수받고 있는 이가 있다. 20여년 이상 선생 곁을 지키고 있는 둘째딸 신정씨가 아버지의 채상기술을 익히며 현대적 감각을 살린 디자인과 다양한 빛깔의 천연염색을 접목시키고자 갖은 노력을 다 하고 있다.

요즘은 별 주문도 없고, 업소 판로도 막막하지만 선생은 나와 인터뷰 하는 동안에도 연신 숫돌에 칼을 갈기도 하고 대올을 다듬는 등 쉴 새 없이 손을 놀렸다. 수백 년 동안 은은한 때깔과 고운 맵시를 간직해 온 아름다운 '채상'이 우리 곁에서 더 이상 멀어지지 않도록 문화재청을 비롯한 관련기관과 기능보유자들이 서로 머리를 맞대고 채상기술 전수와 다양한 판로 개척 등을 진지하게 고민해 보고 모색해볼 때다.

a

▲ 지난 4월에 지어진 채상전수교육관. 때깔 좋은 채상과는 달리 판로가 막혀 전수받고자 하는 사람이 거의 없다. ⓒ 한석종

덧붙이는 글 | 채상장이란 죽세공품인 채상을 만드는 장인. 채상은 궁중과 사대부집안에서 애용하던 고급공예품으로 죽세공품 가운데서도 비단결같이 곱고 아름다운 것을 일컫는다. 우리나라 최초의 채상장은 1975년 전라남도 담양의 김동련(金東連)에 이어 1987년 중요무형문화재 제 53 호로서한규(徐漢圭)가 지정되었다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고