시는 언어의 그림, 그림은 말없는 시

겸재 선생의 그림 중에 <파초 잎에 시를 쓰다>란 작품이 있다. 나는 그림에는 문외한이라서 그런지, 그 그림을 국립박물관에서 처음 봤을 때, 그림의 제목이 너무 마음에 들어 오래도록 그 그림을 기억하고 있는 것이다.

겸재 선생의 그림 속에 나오는 '시인'이 겸재 선생의 자화상인지, 파초 잎에 어떤 시를 쓴 것인지 달리 알 수는 없었다. 하지만 겸재 선생이 그린 시인은 가난해서 파초 잎에 쓰는 것이 아니라, 자연에다 시를 쓰고 있는 시인의 무소유를 발견케 할 정도로 온유한 얼굴이었다. 그리고 그 여백에서 쏟아지는 폭포소리 또한 오래도록 시적 상상력을 자극하는 예술품으로 기억된다.

동네 이발소에서 만난 푸쉬킨의 <삶>

지금처럼 종이도 인쇄도 책도 시집도 흔한 적이 있었을까. 하루에 몇 백 권의 시집이 쏟아져 나오는 현실이다. 그런데 대부분 생활인들은 책은 가까이 하지만, 시집을 친근하게 읽지 않는다. 왜 시가 생활 속에서 멀어진 것일까. 내가 자랄 적에는 어느 집에 놀러가도 김소월 시인의 <진달래>나 박목월 <나그네>와 러시아 시인 푸시킨의 '세상이 그대를 속일지라도 슬퍼하거나 노여워 하지 말라..'란 <삶>이란 시가, 대청마루의 기둥이나 안방에, 아니 언니 오빠 방에 꼭 근사한 그림을 곁들인 멋진 시가 영화배우 사진이랑 나란히 붙어 있었다.

소설 책도 그리 흔하지 않아서, 친구 집이나 친척 집에 있는 책을 빌리러 먼 길을 불사했던 기억이 난다. 시집을 잘 구경할 수 없어서 어쩌다 시집 한권을 빌리며 밤을 새워 노트에 시를 옮겨 적곤 했던 시절이었다.

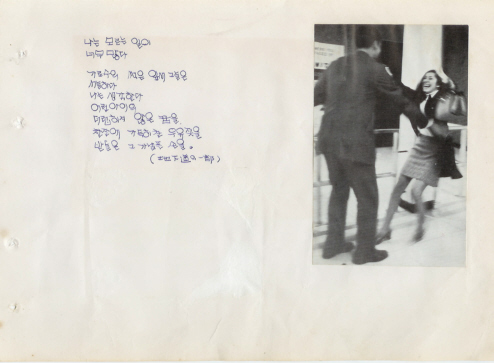

a

▲ 30년도 넘은 나의 시모음 시화집 ⓒ 송유미

여름에는 부채 시화전, 가을에는 낙엽 시화전 ...열려

예전에는 시인이 아니라도 학생들이나 풍류를 즐기는 어른들 사이에서 시화전이나 시묵전이 자주 열었다. 요즘 같은 여름에는 부채에다 시를 옮겨 적었고, 봄에는 벚꽃제나 철쭉제와 곁들여 가을에는 낙엽제와 함께 시화전을 열었다.

그리고 시인과 화가가 계절이 바뀌면 서로의 예술을 함께 느끼기 위해 시화전을 자주 열었다. 그러나 요즘에는 시화전이나 시사전이 열리더라도, 시는 따로 그림은 따로인 시화전이 성행을 한다. 이유인즉 시를 써넣은 그림은 값이 나가지 않는다는, 맥 빠지는 소리다.

문인들 중 이외수, 김영태, 이제하, 조병화 선생 등이 글과 그림을 병행하였고, 돌아가신 김현, 구상 선생 외 고은 선생 등의 탁월한 미술평문은 정평이 나 있다. 릴케 또한 세잔느, 로뎅과 교류를 통해 많은 글을 남겼으며, 보들레르의 뛰어난 살롱평은 '그림의 음악'이라는, 들라크로와를 만들었다.

그 외 가스통 바슐라르와 샤갈, 아폴리네르와 입체주의 화가들의 관계는 그들의 천재성을 이끌어내는 계기가 되곤 했다.

a

▲ 내가 묶은 명시 모음집 ⓒ 송유미

생활 속의 시, 생활 속의 시의 위안

옛날 시인들은 그림도 그리고 시도 썼다. 아니 화가들이 그림을 그리면 시를 썼다. 동양화에는 거의 시가 여백에 적혀 있다. 시가 적힌 한국화의 족자나 언니 엄마가 자수로 시를 새긴 병풍이 항상 생활 속에 있었다. 벽장을 많이 사용했던 시절 그 벽장의 문에는 일월오악도 같은 멋진 십장생 등의 그림이 부쳐져 있었는데, 한해를 보내고 새해가 되면 또 새로운 그림을 할머니는 떠돌이 화가에게 사서 붙이곤 했다.

모두들 가난했지만 낭만과 여유가 있던 그 시절에는 어느 집에 가던 손수 적은 시화가 많았다. 이제는 어느 집에 놀러가도 시를 적은 시화를 구경하기 힘들다. 이발관에 많이 붙어 있던 푸시킨의 <삶>은 사춘기 시절 얼마나 힘이 된 시였던가.

프로스트의 <가지않는 길>, <눈이 내리는 저녁 숲가에 서서> 등 마음의 미로를 헤맬 때 위안이 된 시들이었다. 이제는 시인은 시인, 화가는 화가 각각의 장르로 갈라져 나와 시인의 시를 그림 속에 넣고 그림을 보고 시를 적어 화가에게 건네는 시인도 별로 없다.

시는 시인의 것이 아니라 시는 생활의 것

볼거리가 너무 많은 현대인에게 시는 너무나 재미없는 장르가 된 것이다. 그러나 시는 사실 어디에나 있다. 우리들의 말이 시이며, 상품 광고의 축약된 한 마디가 시 이상이다. 생활의 영양제이다.

우리의 작은 공간 현관 앞이나 화장실 등 아니면 컴퓨터 옆에도 좋아하는 시를 손수 삽화로 그려 놓는다면, 그 시가 누구의 시이든 그때부터는 '나를 위로하는 시'가 되지 않을까.

이게 누구의 숲인지 나는 알 것도 같다.

하기야 그의 집은 마을에 있지만 -

눈 덮인 그의 숲을 보느라고

내가 여기 멈춰서 있는 걸 그는 모를 것이다.

내 조랑말은 농가 하나 안 보이는 곳에

일 년 중 가장 어두운 밤

숲과 얼어붙은 호수 사이에

이렇게 멈춰서 있는 걸 이상히 여길 것이다.

무슨 착오라도 일으킨 게 아니냐는 듯

말은 목방울을 흔들어 본다.

방울 소리 외에는 솔솔 부는 바람과

솜처럼 부드럽게 눈 내리는 소리뿐.

숲은 어둡고 깊고 아름답다.

그러나 나는 지켜야 할 약속이 있다.

잠자기 전에 몇십 리를 더 가야 한다.

잠자기 전에 몇십 리를 더 가야 한다.

<눈내리는 저녁 숲가에 서서> 프로스트

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고