▲장한나의 데뷔앨범. 스승인 로스트로포비치가 지휘하고, 런던 심포니가 협연했다.

EMI

장한나의 데뷔음반을 산 것이 이미 12년 전인 1996년이다. 앨범 표지에는 자신의 몸체만한 첼로를 안고 있는 소녀의 사진이 실려 있었다. 야무지게 입을 다물고 정면을 응시하는 12살짜리의 모습은 소녀가 보통내기가 아님을 말해주고 있었다.

런던 심포니가 협연하고 로스트로포비치가 지휘했다는 표지 설명 덕분에 앨범을 들고 계산대로 향하는 것은 큰 모험이 아니었다. 그러나 놀라운 일은 음반 비닐을 뜯고 휴대용 시디플레이어에 얹었을 때 일어났다. '이 꼬마가 얼마나 작은 축소 악기를 연주할까' 생각하며 이어폰을 귀에 꽂는 순간, 머릿속이 멍해지는 충격을 받았다.

그것은 흔히 나타났다 사라지는, 기교만 익힌 '영재 음악가'의 설익은 솜씨가 아니었다. 표지에 눈을 반짝이는 꼬마의 사진이 아니었다면, 그 연주가 어린아이의 것이라고 생각조차 할 수 없었을 것이다. '애늙은이'라는 말은 이럴 때 쓰는 말일 것이다. 가슴 아프게 흘러나오는 차이코프스키의 로코코 변주곡을 들으며, 나는 서울의 2호선 지하철 안에서 눈물을 쏟을 뻔했다.

그때의 영악한 소녀가 자신의 나이만큼을 더 살고 난 겨울, 시카고의 '엘(L)' 지하철은 요란한 소음과 진동을 내며 시내로 진입해 들어가고 있었다. 그동안 장한나는 훌륭한 기교를 갖춘 연주가뿐 아니라, 쇼스타코비치와 프로코피에프 등 러시아 음악가의 탁월한 해석자로서도 명성을 쌓았다. 두 번이나 그래미상 후보에 오른 그녀의 음반은 이미 명반의 반열에 올랐다.

그녀의 고전음악, 낮은 데로 임하다그러나 내가 그토록 장한나의 공연을 기다려온 데에는 다른 이유가 있었다.

장한나는 대학을 졸업하기도 전에, 자신의 전공인 철학을 삶 속에서 구현하고 있다. 가난한 사람을 위한 무료 공연과 적십자 평화대사 순회활동은 그 가운데 하나다. 2006년 11월 한국 순회공연을 할 때, 그녀가 첫 무대로 삼은 곳은 충남 금산의 '다락원 생명의 집'이었다. 이제 그녀는 존경하는 사회활동가 가운데 한 명이 되었다.

나는 고전음악을 좋아한다. 그러나 특권의식으로 무장한 채 대중과 구분되기 위해 애쓰는 음악가나 관의 냄새가 짙게 밴 엘리트적 문화정책을 혐오한다. 그런 나로서는 전국 각지의 소규모 공연장을 마다하지 않고, 자활센터에서 김밥을 마는 그녀가 사랑스럽지 않을 수 없었다. '연주가들은 한 달에 몇 시간 연주하면 나머지는 노는 거 아니냐'고 태연히 물으면서도 '폼 나는 오페라하우스' 건설에 열정을 쏟는 정치인들 덕분에 그녀의 활동은 더욱 빛난다.

땀에 젖은 주홍 드레스

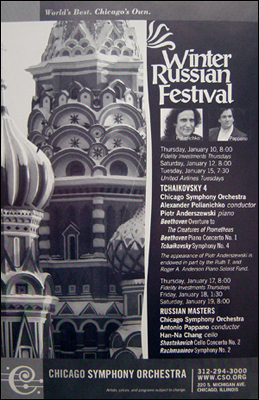

▲시카고 심포니의 '겨울 러시아 페스티벌' 포스터. 러시아의 음악가들을 중심으로 구성된 이 프로그램에는 정명훈과 장한나를 포함해 세계적인 음악가들이 초청받았다.

Chiago Symphony Orchesta

17일 밤, 시카고 심포니가 리아도프(Anatol Liadov)의 '마법의 호수(Le Lac enchanté)' 연주를 마쳤다. 관객의 박수소리도 잦아들었을 때, 머리를 짧게 자른 장한나가 무대 위로 걸어 나왔다. 어깨가 드러난 주홍색 드레스를 입고 얼굴에는 미소를 띠고 있었다.

쇼스타코비치 첼로협주곡 2번. 아름다운 곡이지만, 1번과 달리 공연에서 들을 기회가 많지 않다. 이 곡을 장한나의 연주로 듣게 되다니, 역시 운이 좋았다. 게다가 오랫동안 함께 활동해온 안토니오 파파노(Antonio Pappano)와 호흡을 맞춘 연주였다.

거칠고 부드러운 두 가지 첼로의 소리를 잘 담은 이 명곡은 연주하기 까다로운 데다가, 2악장과 3악장이 끊어지지 않고 연결되기 때문에 20분이 넘도록 쉼 없이 연주해야 한다.

화사한 주홍 드레스는 금세 젖었다. 첼로 위로 계속 땀이 떨어졌다. 연주가 멈추는 순간이면 어김없이 수건으로 첼로 몸통과 줄을 닦아냈다. 순간순간 활에서 불거져 나온 말총을 뜯어내는 것도 잊지 않았다. 털털해 보이는 행동이었지만, 최고의 소리를 들려주겠다는 완벽주의자의 노력이었다.

장한나는 연주할 때 갓난아기가 젖을 빠는 듯한 표정을 짓는다. 오직 하나만을 생각하는 몰입의 상태. 아기가 입 속의 젖줄기를 유지하기 위해 혼신의 힘을 다하듯, 장한나는 소리를 끌어내기 위해 모든 감각을 팔과 손가락에 집중한다.

끊어진 첼로 줄

▲시카고 심포니 건물. 정문 앞에 장한나의 공연 포스터가 보인다.

강인규

2악장 알레그레토(Allegretto)를 2분 정도 연주했을 때였다. 갑자기 장한나가 자리에서 벌떡 일어섰다. 일부 관객들은 무슨 일인가 하며 눈을 크게 떴다. 장한나는 지휘자와 관객을 향해 나지막하지만 또렷한 목소리로 말했다.

"줄이 끊어졌어요."

2악장 초반 집중적으로 사용하는 가장 높은 음의 에이(A)선이었다. 장한나는 침착하게 선을 받아들고는 무대에 앉아 익숙한 솜씨로 끊어진 줄을 갈았다. 가벼운 농담으로 당황한 관객들의 웃음을 자아내는 것도 잊지 않았다.

누구보다 몰입이 중요한 장한나에게는 큰 타격일 수 있었다. 그러나 다시 연주가 시작되자, 장한나는 언제 그랬냐는 듯이 연주 속으로 빠져들었다. 객석은 또 다시 경청의 침묵 속으로 녹아들었다. 소리 하나도 놓치지 않으려는 관객들의 집중은 연주의 열정에 뒤지지 않을 정도였다.

20여분이 흘렀다. 첼로 위로 흐르던 땀이 몇 번이나 수건으로 옮겨갔다. 경쾌한 타악기에 맞추어 낮고 길게 뽑아내던 첼로가 육중하게 감아올리는 소리로 끝나자, 관객들은 그동안의 적막에 대한 보상이라도 받으려는 듯 큰 소리로 열광했다.

그 기립박수는 오랫동안 계속되었다. 그 열기는 잠시 후면 맞게 될 혹독한 시카고 밤의 추위를 잊게 해 주었다.

▲시카고 시내 전경.

강인규

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

언론학 교수로, 미국 펜실베니아주립대(베런드칼리지)에서 뉴미디어 기술과 문화를 강의하고 있습니다. <대한민국 몰락사>, <망가뜨린 것 모른 척한 것 바꿔야 할 것>, <나는 스타벅스에서 불온한 상상을 한다>를 썼고, <미디어기호학>과 <소셜네트워크 어떻게 바라볼까?>를 한국어로 옮겼습니다. 여행자의 낯선 눈으로 일상을 바라보려고 노력합니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기