a

▲ 왕 대궐을 산책하는 임금. 사진은 특정사실과 관계없습니다. ⓒ 이정근

의주를 출발한 한씨는 아버지와 함께 대동강을 건너고 임진강을 건넜다. 포로에서 풀려난 다른 사람들은 하루라도 빨리 한성에 들어가려고 잰걸음을 놓았지만 한씨의 발걸음은 무거웠다. 벽제를 지나 박석고개를 넘었다. 얼마가지 않아 아름드리 느티나무가 시야에 들어왔다. 정자도 있고 우물도 있었다. 한씨는 지친 몸을 정자나무 그늘에 잠시 맡겼다.

정자에는 한성으로 들어가는 사람과 한양을 떠나 관서지방으로 장사를 떠나는 부보상들이 뒤엉켜 왁자지껄했다.

“세자는 오랑캐 땅에서 고생하고 있는데 나랏님은 구중궁궐에서 여자에 푹 빠졌다며?”

“그 머시냐 소원인가 소용인가 하는 그 조씨가 여우래.”

“그 여자가 나라 말아 먹겠구만.”

“이 사람들아 말조심해, 아무리 난리 통이지만 소원 조씨 험담했다간 귀신도 모르게 채가. 그 여자 세도가 하늘 찌르는 것은 모르구... 쯪쯪쯪”

“제발 붙잡아 갔으면 좋겠수, 먹고 살기 어려운데 나랏밥 좀 공짜로 먹게.”

a

▲ 양천리. 표지석이 세워져 있는 지점부터 의주까지 1000 리. 부산 동래까지 1000 리. 한반도의 중앙이다. 녹번동 구 국립보건원 앞에 세워져 있다. ⓒ 이정근

한씨는 시끌벅적한 정자를 피해 우물에서 물 한 바가지를 들이켰다. 마른 목을 축여주는 물맛이 시원했다. 병아리가 물마시고 하늘을 쳐다보듯이 고개를 들었다. 한성 하늘이 눈에 들어왔다. 어미를 애타게 찾고 있을 아들을 생각하니 가슴이 미어졌다. 정자로 돌아서려는데 비석이 보였다. 양천리(兩千里)라 새겨진 비석이었다.

“의주에서 천리. 여기에서 부산까지 천리. 그래서 양천리라는 이름을 얻었다는 동네가 바로 여기구나.”

한씨는 양천리라 새겨진 비석을 물끄러미 바라보았다. 의주에서 여기까지 천리. 결코 가깝지 않은 길이었다. 어떻게 걸어왔는지 기억이 나지 않았다. 심양에서 압록강까지는 그래도 발걸음이 무겁지 않은 길이었다. 지옥 같은 오랑캐의 땅을 빨리 벗어나고 싶은 마음뿐이었다.

그런데 조국 땅을 밟는 순간부터 발걸음이 무거웠다. 끌려갈 때보다도 더 멀게만 느껴지는 길이었다. 아버지가 곁에 없었으면 청천강에 풍덩하거나 다른 길로 새버리고 여기까지 오지 못했으리라는 생각이 들었다.

“하늘같은 지아비가 어떻게 받아줄까?”

삼천리 금수강산의 정 중앙에 서있는 비석처럼 가운데에 서 있고 싶었다. 더도 말고 덜도 말고 그냥 이 자리에 서있고 싶었다.

“애야, 날이 저물기 전에 집에 들어가야 한다. 어서 길을 나서자.”

a

▲ 산골. 산골 표지석. ⓒ 이정근

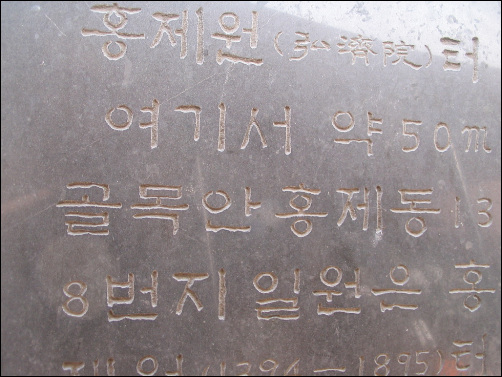

아버지의 재촉이었다. 양철현(梁鐵峴)을 넘으니 울창한 숲이 보였다. 호랑이가 살 것 같은 산세였다. 숲속 오솔길로 접어들었다. 무서웠다. 바위틈에서 접골재로 쓰이는 산골(山骨)을 캐는 사람만 있을 뿐 인적이 드문 고개를 넘었다. 산골고개를 넘으니 비로소 커다란 기와집이 있는 마을이 나왔다. 홍제원 동네다.

홍제원은 보제원, 이태원, 전관원 등과 함께 도성 밖 4대 원(院) 중 하나다. 명나라를 오가는 사신들이 묵던 모화관과 벽제관 사이에 쉬어가는 공관이다. 홍제원 마을은 임진왜란이후 상업이 발달하면서 번창했다. 대륙에서 들어오는 값비싼 물품이 통과하는 곳이며 부보상들의 집결지였다.

사람과 물화가 모여들자 객주와 여각이 들어서고 신세대 형 주막이 생겨났다. 작부가 있는 주막이었다. 이전의 주막은 길 떠난 나그네가 주모에게 술과 밥을 사먹으면 봉놋방에서 하룻밤 신세를 지는 것이 고작이었지만 새로 생겨난 주막에는 여자가 있었다. 작부(酌婦)다. 여각에는 여자가 있지만 그림의 떡이다. 기생 손 한번 잡아보기가 여간 어렵지 않다.

새로 생긴 주막에 가면 여자에게 수작(酬酌)을 걸어볼 수 있고 잘하면 뽕도 딸 수 있다. 한량들에게 이보다 좋은 희소식이 없다. 도성의 잡배들이 물 좋다는 소문을 듣고 물밀듯이 찾아왔다. 주막은 호황을 누렸다. 덩달아 천변에 목롯집도 생겨났다. 주막처럼 방은 없지만 주모가 있고 여자도 있었다. 홍제원 주막거리는 역설적이게도 전쟁 특수를 본 것이다.

a

▲ 홍제원. 홍제원은 흔적도 없이 사라지고 표지석만 세워져 있다. ⓒ 이정근

불과 40여년 사이에 임진왜란과 정묘호란 그리고 병자호란을 겪으면서 풍속도 바뀌고 떠도는 여자들이 많아졌다. 갈 곳 없는 여자들이 흘러들어간 곳이 주막이었다. 그렇다고 주막에 들어간 여자들이 작심하고 몸을 팔기 위하여 들어간 것은 아니었다. 허드렛일을 도와주며 밥을 얻어먹는 게 전부였다.

하지만 사나이들에겐 인기 만점이었다. 시중들며 오가는 여자들에게 말을 걸어보고 주방과 객장 사이를 가르는 포장 사이로 손을 넣어 손을 잡아볼 수 있었다. 수작(酬酌)이 수작(手酌)으로 변형된 것이다. 이것은 남녀7세부동석의 나라 조선에 혁명적인 사건이었다. 수작이란 말은 예전부터 말을 주고받거나 술잔을 주고받는다는 뜻으로 쓰였으나 이때부터 엉큼한 마음으로 여자에게 접근하는 것을 수작이라 불렀다.

서산에 해가 걸리고 땅거미가 짙어왔다. 여각에 붉은 등이 켜지고 주막에 등불이 내걸렸다. 홍제천 징검다리 목에서 발걸음을 멈춘 한씨가 입을 열었다.

a

▲ 주막등. 날이 저물면 주막에 등을 내걸렸다. ⓒ 이정근

“아버님이 먼저 가십시오.”

“너는 어떻게 하려고 그러느냐?”

“내일 새벽에 들어갈까 합니다.”

한이겸은 잠시 망설였다. 심양에서 딸을 찾아 천7백 여리. 머나먼 길을 데리고 오는 동안 엉뚱한 일이나 저지르지 않을까 노심초사했다. 이제 압록강을 건너고 대동강과 임진강을 건넜다. 딸아이가 괴쩍은 일을 저지르기에는 한강은 한참 먼 거리에 있다.

“네 마음 내가 알겠다. 엉뚱한 생각 하지 말고 내일 새벽에 들어오도록 하거라.”

한이겸은 징검다리를 건넜고 한씨는 동쪽으로 발길을 돌렸다. 아버지는 무악재 넘어 도성 가는 직진 길을 택했고 딸은 세검정 가는 길로 접어들었다. 메마른 건천 홍제천은 모래바닥만 보일뿐 물은 흐르지 않았다. 한씨는 개천을 따라 걸었다. 주위는 점점 어두워 오건만 무섭지도 않았다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고