【오마이뉴스는 개인의 일상을 소재로 한 생활글도 뉴스로 채택하고 있습니다. 개인의 경험을 통해 뉴스를 좀더 생생하고 구체적으로 파악할 수 있습니다. 당신의 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

a

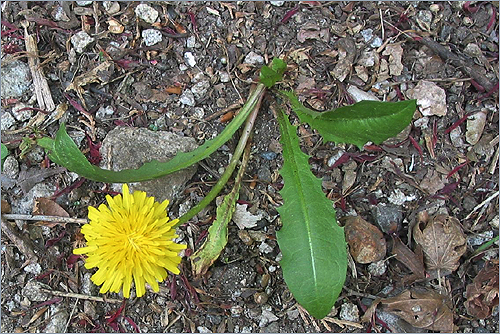

▲ 민들레 그때 나는 길가에 핀 한송이 민들레 같은 삶을 살았던 것 같다 ⓒ 이종찬

"아무리 지방지라 해도 그렇지. 명색이 일간지인데 월급이 이게 뭐야? 사정이 이러니 기자들이 촌지에 눈독을 들이지 않을 수 없지."

"병아리 눈물만 한 그거라도 제때 제때 나와 주기만 해모 괜찮지예. 그나마 우리는 일간지에 있으니까 좀 나은 편입니더. 주간지 한번 가 보이소. 명함만 기자지, 실제 기사를 쓰는 기자는 한두 명뿐입니더. 그것도 월급을 거의 안 주다시피 하니까 기사와 촌지를 팔아먹는 기자가 대부분 아입니꺼."

1997년 1월부터 1998년 5월까지 1여 년 남짓 지역에 있는 <○○일보> 문화부 데스크를 맡고 있을 때였다. 그때 지역에 있는 언론사들은 몇몇 오래된 일간지를 빼고 갓 창간한 일간지가 대부분이었다. 하지만 열악한 자금 사정 때문에 기자들 월급이 몹시 적었고, 그것마저도 IMF 때문에 월급이 3~4개월 밀리는 것이 보통이었다.

그나마 일간지는 사정이 조금 나은 편이었다. 지역에 있는 주간지는 그야말로 '사이비' 그 자체라고 해도 과언이 아니었다. 상근하는 기자들에게 고정된 월급이 있는 것도 아니었다. 기자들에게 광고를 강요해 광고를 따오면 그에 따라 나누어주는 것이 월급이란 형식을 갖추고 있었다. 사실, 기자가 아니라 광고 사원이나 마찬가지였다.

그뿐이 아니었다. 주간지 판권을 살펴보면 본사뿐만 아니라 그 지역 곳곳에 주재기자 이름이 빼곡히 실려 있었다. 그 때문에 언뜻 언론사 속내를 잘 모르는 일반 사람들이 보면 꽤 큰 신문사로 착각할 수밖에 없었다. 기업체 광고를 하나라도 더 받아내기 위해 발행 부수 또한 실제 부수보다 서너 배씩 부풀리는 것도 예사였다.

"그거 돈 내고 해야 되는 거잖아요"

"야, ○기자! 너 일 하러 다니는 거야 놀러다니는 거야? 어디 어디 가면 기자 명함만 내밀어도 광고를 그냥 준다는데 대체 뭐하자는 거야. 같이 죽자는 거야."

"기자 신분으로 광고 수주를 하면 큰일 난다던데요?"

"그러니까 요령이 있어야지. 몇 군데 콕 찍어 견주어 보다가 그래도 안 된다 싶으면 그 업체 카탈로그에 실린 내용을 적당히 짜깁기해서 그냥 실어."

"나중에 광고비 안 주면 어쩔려구요?"

"한 건 물고 광고비가 나올 때까지 (기사로) 세게 흔들어야지. 너는 폼만 기자냐?"

이는 지역 일간지도 엇비슷했다. 물론 주간지보다는 좀 나았지만. 지역 언론사 사정이 이러하다 보니 열악한 일간지나 주간지에서는 대포광고(업체 허락 없이 마구 싣는 광고)를 싣는 게 비일비재했다. 그렇게 신문에 대포광고가 실리게 되면 해당 업체는 이러지도 저러지도 못하고 발만 동동 굴려야 했다.

대포광고가 실린 그때부터 해당 업체는 기자뿐만 아니라 광고국 직원들에게 광고비 강요 때문에 엄청나게 시달려야 했기 때문이었다. 특히 광고비 결재가 늦어지면 기자는 '털면 먼지 안 나는 곳이 어디 있느냐'는 식으로 그 업체 약점을 끄집어내 협박하기 일쑤였다. 게다가 광고국 직원들은 마치 빚쟁이처럼 끈질기게 달라붙었다.

그래서일까. 나 또한 곤혹을 많이 치러야 했다. 독특한 음식을 조리하는 식당이나 디자인이 새로운 상품을 선보이는 옷가게, 희귀한 동식물을 키우는 농장 등을 취재하기 위해 전화를 걸면 대뜸 "무슨 일 때문에 그러시죠? 혹 저희 집에 무슨 잘못된 거라도 있는 겁니까?"하며, 경계의 목소리부터 먼저 냈다.

왜 그럴까 싶어 취재에 따른 설명을 아무리 자세하게 해도 "됐습니다"하고 전화를 뚝 끊어버리는 곳이 한두 곳이 아니었다. 간혹 어떤 집에서는 "저희 집은 광고를 하지 않습니다. 딴 집이나 알아보세요"라거나, 오히려 "그거 돈 내고 해야 되는 거잖아요, 요즈음 얼마나 해요?"라며 빈정대기도 했다.

"10만 원짜리 촌지는 안 받는다는 게 사실입니까?"

"뭐어? <00일보> 문화부 이아무개 기자는 10만 원짜리 촌지는 더러워서 안 받는다꼬? 요즈음 같이 어려운 세상에 촌지 10만 원이 오데고? 서울에서 굴러 들어온 사이비 중의 사이비 기자 놈이 이 바닥 물을 다 흐리고 다닐라카네."

"그런 게 아니라 그 기자는 아예 촌지 자체를 받지 않는다고 들었습니다."

"체~ 지가 무슨 청렴결백한 기자라꼬. 그래, 이 바닥에서 촌지 안 받고 어떻게 먹고 사는지 어디 한번 두고 보라카이."

"흙 파먹고 사는가 보죠, 뭐."

촌지도 마찬가지였다. 그때 지역 일간지나 주간지에서 일하는 기자들은 어느 곳에 취재를 나가면 당연히 촌지를 받아야 하는 것으로 알고 있는 듯했다. 그것도 미리 취재 약속을 하는 것이 아니라 자가용을 타고 여기저기 힐끔거리다가 '저기다' 싶으면 무조건 들어가 '<○○신문>에서 취재 나왔으니 대표자 나와라'는 등 그런 식이었다.

기사와 촌지 혹은 기사와 광고를 맞바꾸는 일도 많았다. 실제 중요한 보도가 있는데도 불구하고 촌지를 두둑이 주거나 광고를 준다고 하면 그 보도가 아예 나가지 않았다. 광고와 촌지를 맞바꾸는 기자들도 더러 있었다. 업체에서 선의의 뜻으로 광고를 주려 하는데도 '우리 신문에 광고해서 효과가 있겠어요? 제가 기사를 대신 써 드리죠'가 그것이었다.

하루는 기사 마감시간에 맞춰 한창 기사를 쓰고 있는데 갑자기 발행인이 불렀다. 널찍한 발행인실로 들어서자 그곳에는 편집국장과 부국장이 나란히 앉아 있었다. 무슨 일일까 싶어 엉거주춤 서 있는데 발행인이 빙긋이 웃더니 "앉으라"며 "이 차장! 무슨 안 좋은 꼬리를 그리 마구 달고 다녀?" 했다.

내가 "무슨 말씀이십니까?"라고 되묻자 이번에는 편집국장이 "10만 원짜리 촌지는 안 받는다는 게 사실입니까?"하고 캐물었다. 기가 막히면서 은근히 부아가 치밀어 올라 언짢은 투로 "사실입니다"라고 답했다. 그때 편집 부국장이 다시 빙글빙글 웃으며 "그러면 얼마나 주면 받습니까?"라고 물었다.

내가 다시 "한 1억쯤 줘도 받을까 말까 생각을 해봐야 합니다"라고 말하자 발행인이 빙긋이 웃으며 "그래, 그런 촌지를 한 번이라도 받아 본 적은 있습니까?"라고 되물었다. 발행인은 이어 "이 차장이 이 바닥에 와서 촌지를 안 받는다는 소문이 나는 바람에 다른 기자들이 촌지 한 푼 못 받게 되었다고 난리입니다"고 덧붙였다.

그렇게 발행인실에서 나오자 나도 몰래 지역 기자들 현실이 너무나 안쓰러워 헛웃음이 자꾸만 나왔다. 사실, 따지고 보면 촌지를 강요하거나 받을 수밖에 없는 지역기자들을 자꾸 만들어내는 것은 다름 아닌 신문사를 꾸려가는 운영진이었다. 기자들에게 생활할 수 있는 월급을 제대로 주고 기자다운 대우를 하면 누가 낯부끄러운 촌지를 받겠는가.

내 삶에 있어서 가장 큰 선물은 손전화

"이 기자님! 오늘 오후에 시간 좀 낼 수 있겠어요?"

"무슨 일이시죠? 급한 일이라도 생겼습니까?"

"아니, 그런 건 아니고, 아무튼 잠깐 좀 뵙시다. 좋은 일입니다."

"좋은 일요?"

그날도 한창 기사 마감시간에 쫓기고 있는데, 갑자기 삐삐가 요란스레 울렸다. 하지만 나는 '누가 이 바쁜 시간에 호출을...'하면서 일단 기사 마감을 한 뒤 연락하리라 마음먹고 키보드를 요란스레 두드리고 있었다. 그렇게 10여 분쯤 지났을까. 이번에는 아예 전화가 왔다. 예전에 몇 번 취재를 했던 절 주지 스님이었다.

무슨 일일까 싶어 점심을 서둘러 먹은 뒤 약속장소로 나갔다. 내가 전통찻집에 들어서자 저만치 앉아 있던 주지 스님이 잔잔한 미소를 띠며 일어나 합장을 했다. 나도 따라 합장을 하며 반배 한 뒤 그 자리로 가 앉았다. 스님은 녹차를 미리 시켜놓고 있었다. 스님이 내 잔에 녹차를 천천히 따르며 "요즈음 많이 바쁘시고 힘드시죠?"라고 물었다.

"예, 조금. 사람들은 좀 찾아옵니까?"

"그 행사 기사가 나간 뒤 제법 찾아옵니다. 그래서 말인데, 제가 이 기자님께 선물을 하나 하려고 합니다. 이건 촌지가 절대 아닙니다. 제가 필요해서 드리는 선물입니다."

"무슨 말씀이신지?"

"이거 휴대폰입니다. 제가 보니까 기자 분들 중에 아직까지 삐삐를 차고 다니는 분은 아마 이 기자님뿐인 것 같았습니다."

"스님 고맙습니다만 물품도 촌지에 해당합니다. 죄송합니다."

"제가 왜 그걸 모르겠습니까?"

주지스님은 반짝반짝 빛나는 새 손전화를 억지로 내 손에 쥐어주며 "이 기자님! 저녁때는 시간이 좀 나시죠? 틈틈이 제 일 좀 도와주시면 안 되겠습니까? 수고비는 따로 드리겠습니다"라며, 내 눈치를 살폈다. 내가 "스님, 저는 아직 불교를 잘 알지 못합니다"라고 말하자 스님이 "그래서 이 휴대폰을 드리는 겁니다"라며 빙긋이 웃었다.

그러니까 주지 스님이 내게 선물한 손전화는 사찰 행사를 기획할 때마다 언제든지 서로 연락을 취하기 쉽게 하기 위한 도구였다. 고마웠다. 사실 그때 나는 신문사에서 월급이 몇 개월째 밀려 방세조차 내지 못해 쩔쩔매며 다른 글 쓸 거리라도 좀 없을까 찾고 있을 때였다. 게다가 반짝반짝 빛나는 새 손전화까지 생겼으니...

그때부터 나는 해묵은 삐삐시대를 접고 손전화시대로 들어왔다. 그것이 인연이 되어 돈 가뭄에 힘들었던 언론사 일을 접을 수 있었고, 지난 10여 년 동안 여러 절에서 불경을 번역하는 일로 식의주를 해결할 수 있었다. 내 삶에 있어 가장 큰 선물 그 중심에는 그 스님이 주신 손전화가 있었다.

'스님! 연락 자주 못 드려 죄송합니다. 꼭 찾아뵙도록 하겠습니다'. 덧붙이는 글 | <잊을 수 없는 선물> 응모

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

"10만 원짜리 촌지는 더러워서 안 받는다꼬?"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기