▲포이동 재건마을포이동 재건마을 전경. 사진 오른쪽에 있는 조립식 가건물이 화재 이후 새로 지은 집의 모습이다.

구태우

화마(火魔)가 휩쓸고 간 자리에 불안한 희망이 피었다. 지난 6월 12일 발생한 화재로 인해 폐허가 된 서울시 강남구 개포4동 1266번지에 조립식 건물 51채가 지어졌다. 서울의 마지막 판자촌 포이동 마을을 재건하기 위해 시민과 시민단체들이 힘을 합친 결과다.

집을 짓는 과정은 녹록지 않았다. 집을 짓기 시작하면 철거업체 직원들이 몰려와 해머로 부숴버렸다. 이 과정을 5번 반복한 끝에 포이동 재건마을(구룡마을) 주민들은 집을 지을 수 있었다. 상하수도, 난방시설조차 갖춰지지 않은 집이지만 더 이상 물러설 곳 없는 포이동 주민들에겐 타워팰리스 못지 않은 집이었다.

포이동 판자촌은 1981년 만들어졌다. 정부가 도시 빈민을 '자활근로대'라는 이름으로 강제 이주시켜 만들어진 빈민촌이다. 서울올림픽이 열린 1988년 행정구역이 개포동 1266번지로 변경됐다. 자기 땅이 아닌 곳에 모여 살던 빈민들은 '불법점유자'가 돼 주민등록도 말소됐다. 강남구청은 "서울시에서 1981년 개포택지개발사업을 시행하고 남은 공유지이기 때문에 주민 전입이 안 된다"고 설명했다.

결국 주민들은 주민등록도 하지 못한 채 '무적자'로 살았다. 주민들은 오랫동안 자활근로대증과 세금납부확인증 등을 제출하며 강남구에 주민번호 복원과 등재를 요구했다. 하지만 강남구는 "주민들이 강제로 이주됐다는 증거가 없다"며 이를 거부했다.

2009년 6월 대법원은 "30일 이상 거주 목적으로 살고 있다면 주민등록을 인정해야 한다"고 결정했다. 이렇게 포이동 빈민들은 28년 만에 '강남주민'으로 인정됐다. 그렇다고 봄이 온 게 아니다. '공유지 불법점유자'가 된 주민들에게는 엄청난 금액의 벌금이 부과됐다.

강남에 있는 판자촌. 포이동 재건마을을 지난 11일 찾았다. 기자가 방문했을 때 포이동 주민들은 새 집 청소로 분주했다. 냉장고 선반을 씻고 있던 서아무개(56)씨는 "30년 만에 처음으로 집에 개인화장실이 생겼다"며 "아직 상하수도시설이 없어 못 쓰지만, 말로 표현할 수 없을 만큼 행복하다"고 말했다. 화재 이후 서씨의 자녀들은 뿔뿔이 흩어졌다. 화재 탓에 집을 잃은 74가구의 주민들은 지난 6개월 동안 21가구에서 공동생활을 할 수밖에 없었다. 공동화장실 3개를 170여 명의 주민들이 함께 사용했을 만큼 상황이 열악했다.

"화재 이후... 더 불안해졌다""아내가 강남구청 화장실에서 목을 매고 싶다는 말을 자주 했습니다. 아내 울음소리에 잠에서 깬 적이 한두 번이 아니었습니다. 정신과 치료가 필요할 만큼 우울증이 심합니다."

강아무개(63)씨의 말이다. 그의 아내인 조아무개(53)씨는 강씨가 알던 예전의 아내가 아니었다. 강제 이주 이후 30년 동안 포이동에서 살던 조씨는 지난 6월 발생한 화재 이후 변해버렸다.

화재로 모든 것을 잃은 포이동 주민들에게 강남구청은 매몰찼다. 강남구청은 철거업체 직원들을 동반해 총 다섯 번 철거를 시도했다. 지난 9월 29일 새벽 4시에는 강남구청 공무원 10명과 철거업체 직원 30명이 들이닥쳐 가건물 7채를 철거했고, 이 과정에서 주민 4명이 타박상을 입었다. 이후에도 주민들은 강남구청 공무원들의 잇따른 철거 '협박' 탓에 불안에 떨며 지낸다.

강씨의 아내인 조씨는

"지금도 새벽에 쿵소리만 들려도 철거 들어오는 줄 알고 밖으로 뛰어나간다"며 "집이 생겼지만 언제 철거당할지 모른다는 두려움으로 안정이 안 된다"고 말했다. 또한 조씨는 "집이 불타서 새로 지은 것이 불법인가. 30년 동안 살았으면 포이동 사람들도 강남구 주민이다"라며 "(강남구청은) 주민들의 아픔을 해결하기보다 돈 있는 사람들의 민원만 해결한다"고 성토했다.

화재 이후 불안에 떨며 지내는 것은 다른 주민들도 마찬가지였다. 대다수 주민들은 불면증과 우울증을 겪고 있거나, 언제 철거당할지 모른다는 두려움 속에서 지낸다.

한 주민은 "(화재 이전에) 포이동 사람들은 문을 활짝 열어놓고 지냈다"며 "하지만 이웃집도 자기집처럼 드나들던 주민들이 화재 이후에 문을 잠그고 지내고, 빈집인 줄 알고 철거당할까봐 낮에도 불을 켜놓는다"고 말했다.

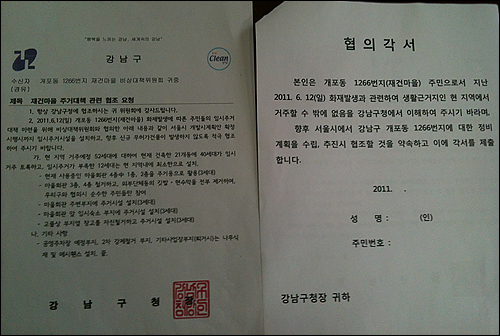

▲재건마을 주거대책 관련 서류강남구청은 포이동 266번지를 임시거주시설로 인정하였다.

구태우

주민 발목 잡는 '토지변상금'"이제는 고물상(재활용수거)일도 못 해. 전에는 고물상이 많으니 동네 돌아다니면서 폐지를 주워 가져가면 천 원 정도 받았어. 하루에 5~6번씩 (폐품을) 가져가면 5000원 정도 벌곤 했어. 그런데 구청에서 고물상을 쫓아버렸어. 이젠 막말로 죽는 방법밖에 없어" 주민 배아무개(75) 할머니가 고개를 떨구며 말했다. 배 할머니는 지난 9월 철거업체 직원들에게 폭행을 당한 이후 후유증으로 현재 양손을 제대로 사용하지 못한다.

중학교 1학년 손자와 함께 사는 배할머니의 유일한 생계수단은 폐지 수집이었다. 하지만 후유증 탓에 현재는 일을 못한다. 몸이 회복돼도 배 할머니의 생계 유지 수단은 없다. 강남구청에서 포이동에 있는 재활용업체 13곳을 퇴거조치했기 때문이다.

이러한 상황은 다른 주민도 마찬가지다. 60~70대 이상의 고령자가 많은 포이동 재건마을 주민들은 인근 지역에서 재활용품을 수거해 생계를 해결한다. 폐지, 병, 플라스틱 등을 주워 포이동 마을에 있는 재활용업체에 가져가면 1kg에 20~30원씩 받았다. 하지만 강남구청에서 재활용업체를 퇴거한 이후 이런 '수입'도 끊겼다. 리어카로 재활용품을 수거하던 주민들은 재활용품을 팔 곳이 마땅치 않아 일을 할 수 없다.

또한 강남구청은 조철순 전 포이동비상대책위원장이 운영하던 재활용업체인 '㈜늘푸른환경'에 토지변상금 3억4000만 원을 부과했다. 이유는 '㈜늘푸른환경'이 구청에서 요구한 퇴거기한인 11월 30일을 지키지 않고, 12월 1일 퇴거했기 때문이다.

이에 대해 '㈜늘푸른환경' 관계자는 "퇴거의지가 없었던 것이 아니라, 비로 인해 짐을 싸는데 하루 늦었을 뿐이다. (지난 10월) 토지변상금 5000만 원을 냈음에도, 하루 늦었다는 이유로 3억4000만 원을 부과한, 말도 안 되는 처사"라고 억울함을 토로했다.

이에 대해 강남구청의 한 관계자는 "재활용업체 탓에 인근 주민들의 민원이 많았다. 주변 환경정비 차원에서 이전 조치했다"며 "재건마을 주민들의 생계가 끊기지 않도록, 재활용품을 팔 수 있는 부지를 마련했다"고 말했다.

▲재활용품박씨가 지난 12일 새벽 2시간 동안 수거한 재활용품.

구태우

또한 ㈜늘푸른환경에 3억4000만 원의 토지변상금을 부과한 것과 관련 이 관계자는 "지난 10월부터 수차례 업체를 방문해 통보했다. 최종기한인 11월 30일까지 퇴거가 이루어지지 않아 부득이하게 토지변상금을 부과했다"고 말했다.

이렇게 강남구청은 포이동 주민들의 30년 전 강제이주를 부정하며, '공유재산및물품관리법'을 근거로 토지의 무단사용에 대한 변상금을 요구하고 있다. 대부분의 주민들이 신용불량자지만, 이들 앞으로 적게는 3000만 원부터 많게는 1억 원 정도의 토지변상금이 부과돼 있다.

토지변상금은 5년마다 소멸되지만, 토지를 점유하고 있는 동안 개인재산 압류 및 공개매각이 가능하다. 그런 까닭에 개인재산의 보유가 허용되지 않고, 점유지를 떠나 임대주택으로 옮긴 뒤에도 변상금을 내야 하기 때문에 이주 자체가 쉽지 않다.

박정재 민중주거생활권쟁취를위한철거민연합 연대사업국장은 "

강제이주할 당시 국가가 재활용품 수거를 생계의 수단으로 삼도록 했다. 화재로 몸만 남은 사람들한테 토지변상금 명목으로 압류한 재산을 공개매각하고, 유일한 생계수단인 재활용센터를 쫓아내는 것은 포이동주민 말살정책이다"라고 성토했다. 겨울 안개 너머로 타워팰리스 빌딩이 위엄을 자랑했다. 강남구 도시빈민들이 거주하는 포이동의 마을회관에는 늦은 시각까지 불이 꺼지지 않았다. 6~7명의 주민들은 화재 이후 새집과 헌집에 사는 주민들 사이에 발생하는 갈등에 대해 토론을 했다.

30년 전 정부는 이들에게 쌀과 김치를 주며, 포이동에서 살라고 말했다. 30년이 지난 지금 포이동 주민들은 떠날 수도 없고, 편하게 머물 수도 없다. 이들은 강남의 '섬' 포이동에서유배된 삶을 살고 있다.

화마가 휩쓸고 지나간 자리에 주민들은 새 집을 지었다. 마을 주민인 한 할머니는 "다시 철거당해도 아쉬울 것이 없다"며 "우리는 이 곳에서 죽을 것이다"고 말했다. 포이동 재건마을 주민들의 유일한 바람은 이곳 포이동에서 전처럼 공동체 생활을 하며 사는 것이다.

▲포이동 재건마을의 새벽포이동 마을회관의 모습.

구태우

박씨는 자신을 '넝마주이'라고 말했다. 넝마주이는 폐지, 빈병 따위를 주워 모으는 사람을 부르는 말이다.

"30년 전 정부에서 재건대 일을 하라고 포이동으로 데려왔다. 할 줄 아는 게 이것뿐이니까 아직도 하고 있다. 요새는 '재활용품 수거'라고 고상하게 부르지만, 하는 일은 예나 지금이나 똑같다."

2시간 동안 박씨는 수없이 차를 세우고, 재활용품을 실었다. 트럭 짐칸이 절반 정도 찬 후에야 그는 아침식사를 하기 위해 포이동으로 돌아갔다. 식사를 마친 후, 그는 재활용품을 갖고 방배동 재활용센터로 간다.

재건마을 입구까지 기자를 데려다 준 박씨는 "(구청과) 싸우는 것이 힘들어서 고향에 내려가고 싶은 생각도 여러번 했다"며 "하지만 토지변상금 때문에 이곳을 떠날 수가 없다"고 말했다.

▲

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기