▲오씨는 매월 급여의 절반은 송금하고, 나머지는 독일에서 적금을 들었다

고기복

"요즘 사람들은 당해 보지 않아서... 먹고 살기 힘들 때였어요. 독일에서 한 달 일하면 일 년치 더 번다는 말들이 있었어요. 독일에 가서 일해 보니까, 하루 일당이 보리쌀 한 가마니 수입입디다." 1971~2년 당시 그는 월 평균 1600독일마르크를 벌었다.

"한 달 월급이면 시골에서 일 년 새경(배10석/백미20가마) 번다고 했으니까, 많이 받았지. 반은 송금하고 반은 적금 들었어요. 3년 적금이 8백만 원. 당시 서울에서 고급 집 한 채 사고도 남을 돈이었지요."독일 발줌(Walsum)시 베오펜(Wehofen) 탄광에서 3년 8개월을 일한 그는 출국하던 날부터 일기를 썼다. 그 중 시 형식을 빌어 쓴 '하루에 일과'는 파독광부의 일상이 어떠했을지 짐작할 수 있게 했다.

하루에 일과오늘도 무사히 작업을 끝내고-중략-지하 일천메타 인간두더지더운 공기 석탄 먼지 돌가루 기계소리땀에 젖은 옷을 짜며 지친 몸 물로 보충인정사정없는 돌은 비 오듯 떨어지며의지할 곳 없는 몸을 신에게 의지한다힘에 지쳐 스탬펠을 안고서 씨름한다지하 1천메타 덥기는 섭씨 35~40℃탄층은 층층이 먼지는 앞이 안 보이며지하에 두더지 석탄은 냇물 흐르듯이지옥 같은 생활 불빛은 흐려 가물가물

지하 1천 미터 탄광은 1.5미터 높이의 탄층이 층을 이루고, 채굴기계가 탄층을 깎아낼 때면 앞이 보이지 않을 정도로 석탄가루가 날린다. 기계가 털어낸 석탄은 대형 냉장고만한 크기부터 자잘한 자갈 크기까지 냇물 흐르듯이 주룩주룩 급하게 굴러 떨어지며 사람을 위협하기 일쑤다. 돌이 떨어져 안전모를 내리칠 때면 정신을 놓아야 할 정도로 멍하다. 석탄가루는 팔과 얼굴, 몸 구석구석에 상처를 남기고, 터지고 찢긴 상처는 평생 흔적을 남기기도 했다. 지하 1천 미터 막장으로 내려가는 준비는 작업복, 헬멧, 안전화, 4리터가 넘는 물통, 무릎보호대, 충전 배터리를 챙기는 일부터 시작한다.

그 가운데 기계가 깎아내지 못한 막장 양 옆 5미터는 사람이 직접 힘을 써야 한다. 막장에서 가장 힘들고 위험한 작업을 감내해야 하는 곳. 하지만 불빛이 흐려서 신경을 집중하지 않으면 사고로 이어지기 마련이었다. '오늘도 무사히' 올라갈 수 있기를 신께 의탁하며 갱목 역할을 하는 쇠기둥인 스탬펠을 설치한다. 쇠기둥이 짓누르는 무게에 뼈가 으스러지는 통증을 느끼지만 어디 호소할 데도 없어 나오는 건 쌍욕뿐이었다.

아프다고 잠시 꾀라도 부렸다간 약한 천장 암석층이 무너져 사고로 이어지기 때문에 목숨을 담보하지 않은 이상 엄살을 부릴 수도 없다. 석탄층을 삽으로 파내고 동료와 손발 맞춰 재빠르게 쇠기둥을 박지 않으면 여지없이 사고다. 막장에서 한 치의 방심도 용납이 안 되는 이유다.

막장 안 섭씨 40도를 넘나드는 고온은 가만 있어도 작업복에서 줄줄 땀이 흐르게 했고, 장화 안은 고인 땀으로 질퍽거려 몇 번이나 물을 쏟아내야 했다. 열대 지방 한낮 온도와 다를 바 없는 곳에서 석탄가루가 강한 바람과 만나기라도 하면 앞을 볼 수가 없다.

여기저기 위험 요소가 가득한데, 한국 광부들은 작업 단가가 높아 다들 그곳에서 일하기를 원했다. 석탄 먼지로 범벅이 된 새까만 얼굴을 샤워실에서 씻어낼 때면 자연스레 하나님께 감사 드린다. 죽을힘을 다해 탄을 캐고, 쇠기둥을 박고, 땀으로 범벅이 될 때마다 물로 보충하여 파김치가 된 고단한 몸은 그렇게 골병이 들었다.

고향그리운 내 고향 가고 싶은 내 조국정든 땅 내 고향 보고 싶은 내 부모옛 정든 벗이여 어디에서 무엇을어느덧 반평생 청춘만을 뺏기고수만리 독일 땅 지하생활 삼년에배운 건 신경질 남은 것은 골병이요남은 것은 상처에 얻은 것은 아픔이요"감기 몸살을 앓은 적은 있어도 결근이나 조퇴해 본 적이 없어요. 3년 넘게 열심히 일했더니 독일 정부에서 노동허가 체류자격을 줘요. 일하고 싶을 때까지 일하라는 거였어요. 그런데 비자 받고 나서 5개월이 지났을 때 같은 막장에서 스템펠 설치하던 동료가 죽었어요."그 일로 충격 받고 귀국 준비하던 그에게 반가운 소식이 들렸다. 정부에서 파독광부 대통령표창을 상신하라는 연락이 왔는데, 조건은 독일광산업체 추천이었다. 오씨와 노동허가를 받은 또 한 사람이 추천되었다. 그러나 오씨는 표창은 구경도 못했다.

"대통령표창 들고 집에 가겠구나 싶었는데, 대사관 통역이 나중에 이름을 바꿨어요. 그 사람이 한다는 말이, '당신은 한국에 가면 표창이 무슨 소용 있겠는가? 나는 독일에 있을 사람이니 표창이 쓸모 있을 것 같아 그랬다.' 대사관에서 그런 짓 많이 했어요."

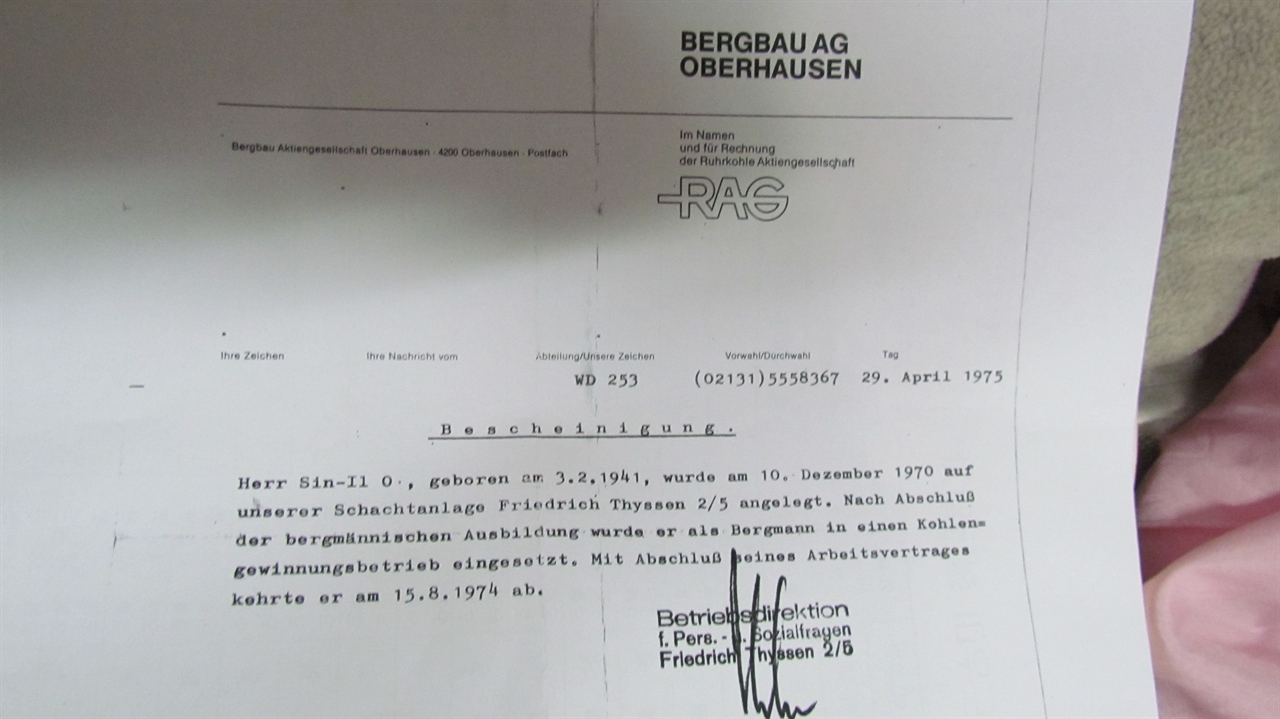

▲경력증명서독일에서 광부로 일한 것을 증명하는 경력증명서

고기복

그러면서 그는 귀국 후 10년 좀 더 지났을 때 정부로부터 귀국보증금을 받아가라고 연락 받은 이야기를 했다.

"150만원을 줍디다. 떼어먹힌 돈이려니 하고 까맣게 잊고 있던 돈인데도 억울하다는 생각이 들었어요. 그 당시 화폐 가치로 보나, 이자로 보나 그 배에 배는 더 줘도 모자랄 돈을 어디서 어떻게 쓰다가 돌려주는 건지 몰라도, 그렇게 주니 억울했지요."142명이 함께 출국한 오씨는 홀로 귀국했다. 귀국 후 그는 독일에서 보았던 기계화 영농을 꿈꿨다. 그런데 사람 일이란 게 뜻대로만 되는 게 아니었다.

"통일벼 재배로 쌀 생산량이 느니까 땅값이 폭등했어요. 시골에서 팔겠다고 나서는 사람 없으니까 돈 갖고도 땅을 살 수가 없었어요. 그래도 독일에서 보낸 돈으로 어머니는 땅을 사셨어요. 내가 독일 가기 전에 일 년 소출이래야 열 가마니 빠듯했는데, 돌아왔더니 70~80가마니를 거둬들이고 얼마나 기뻐하던지. 그런 모습 보며 흐뭇했는데, 3년 후에 돌아가셨어요."

▲파독광부 오신일 씨광부생활을 통해 모은 돈으로 장만한 가게에서 오신일 씨는 40년째 일하고 있다.

고기복

농사짓겠다는 꿈을 접은 그는 1975년에 통복 시장에 있는 한 가게를 매입했다. 남들은 귀국 후 수단이 좋아서 독일에서 번 돈으로 큰 부자가 됐다는 얘기도 건네 듣기도 했지만, 오씨는 시장에서 많은 실패를 경험했다.

믿었던 친척에게 가게를 맡겼다가 빚만 떠 앉기도 했고, 거래처를 다 빼앗겨 큰 손해를 보기도 했다. 그래도 이만큼 살게 된 것도 독일에서 생과 사를 넘나들며 일했던 덕택이라고 말하는 오씨는 조만간 시간 내서 양재동에 있다는 파독근로자 기념관에 가 보고 싶다고 한다. 그곳에서 팍팍했던 인생에서 벗어나 여유를 갖고 주위를 둘러보고 싶단다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

차별과 편견 없는 세상, 상식과 논리적인 대화가 가능한 세상, 함께 더불어 잘 사는 세상을 꿈꿉니다.

(사) '모두를 위한 이주인권문화센터'(부설 용인이주노동자쉼터) 이사장, 이주인권 저널리스트로 활동하고 있습니다.

저서 『내 생애 단 한 번, 가슴 뛰는 삶을 살아도 좋다』, 공저 『다르지만 평등한 이주민 인권 길라잡이, 다문화인권교육 기본교재』

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기