▲‘병신‘을 농담으로 쓰지 말자는 주장은 분명 많은 이들에게 공감을 불러 일으켰다.

김민준

앞서 말했듯 2016년 '병신' 논쟁은 관심 있을 법한 사람 입장에서는 정말 '뜨거운 감자'였는데, 턴투에이블 내부에서도 이 문제가 큰 화두로 떠올랐던 모양이다.

포털과 SNS에서는 병신년 농담이 우수수 쏟아졌습니다. 어떤 사람들은 그것이 무척 센스 있는 언어유희처럼 여기는 것 같았습니다. 또 다른 곳에서는 병신년 소재 농담 NO 캠페인 같은 것도 벌어지던데 나는 좀체 입장을 정하지 못했습니다. 하기야 면전에서 '장애인'이라는 말을 욕으로 들을 때조차 아무 말 못하는 사람이 바로 나입니다. ('여는 글- 병신육갑' 중)

'병신'을 농담으로 쓰지 말자는 주장은 분명 많은 이들에게 공감을 불러 일으켰다. 장애인을 앞에 두고 '병신아!'라고 하는 게 아니라 하더라도, 분명 욕이 담고 있는 함의가 '모자라 보이는 신체적 기능'을 조롱하고자 함에 있는 만큼 '병신'은 거리낌없이 쓸 수 있는 단어는 아니었다. 하지만 그걸 쓰지 말자는 비장애인의 주장은 가끔, 그것을 쓰고 있는 장애인 앞에서 머뭇거리게 된다. 그리고 깨닫게 된다. 이것은 결코 간단한 문제가 아님을.

당신은 병신이란 말을 금지해야 한다고 생각합니까? 예컨대 뇌경색으로 손이 굳고 걸음걸이가 둔해진 나의 할매는 병신이 되었다고 슬퍼하던데요. 이런 용례를 보면 병신의 어원에는 분명 장애인이 들어있는 것 같습니다. (중략) 이를테면 이런 마음인 것입니다. 병신을 철폐하자는 주장이야말로 멀어지고 있던 장애인과 병신을 도로 결부 지어버리는 것이 아닐까. ('여는 글- 병신육갑' 중)

결국 '병신'이라는 말이 담고 있는 함의는 논쟁적이다. 우리가 논해야 할 것은 쓰자, 쓰지 말자, 그 너머에 있을지도 모른다. 당연한 얘기지만 언어 사용의 문제에 있어 정답은 존재하지 않는다. 중요한 것은 병신이라는 단어의 사용 여부 이전에, 병신이 당사자와 비당사자에게 어떻게 받아들여지고 있는지에 대한 좀 더 분석적인 고찰일 것이다.

문집 <병신육갑>에서는 답을 내려주지 않는다. '병신은 장애혐오 표현이니까 쓰지 맙시다'가 아니라, '병신이라는 표현에 대해 터놓고 논쟁해 봅시다'의 태도를 취한다. 실제로 턴투에이블이 이 문집을 엮는 과정에서 정말 많은 논쟁이 있었다고 한다.

'환자'와 '병신'의 차이에 대한 이야기도 흥미롭다. 세상은 그 둘을 어떻게 구분하는가. 어쩌면 사람들은 언젠가는 회복할 가능성이 있다면 환자, 신체적 기능이 아예 고장나버리면 병신이라고 생각하는 것 아닐까, 라고 필진 몽탕은 말한다.

그 고장에 머무르던 일 년간 사람들은 내가 다시 건강해져서 학교에 다니리라는 것을 의심치 않은 것처럼 행동했다. 부모님과 통화하면 자연스레 복학 이야기가 나왔고 친지들은 찾아와 앞으로의 사회생활 이야기를 했다. 그들의 태도는 한편으로 고마웠지만 다른 한편으로 나는 계속 이러한 생각을 했던 것 같다. "내가 다시 건강해지지 않으면 그들이 나를 대하는 태도가 달라지겠지?" (중략) 환자로 있는 한 나는 안전했다. 그러나 병신은 그렇지 못했다. (몽탕, '환자와 병신 사이' 중)

"아직까지 우린 이 얘기를 제대로 해보지 못했어요"

▲답을 내리기 보다는 논쟁에 불을 붙이는 것이 중요하다.

김민준

문집에 실린 다른 글들도 가히 논쟁적이다. 물론 나는 여전히, '병신'이라는 말을 쓰지 않는다. 2016년에 박근혜를 향한 부당한 혐오적 표현을 보고 충격을 받았던 주변의 장애가 있는 지인들을 보고 나는 이 말을 쓰지 않기로 결정했다.

하지만 이것은 내 언어생활에서 지키고자 하는 개인적인 원칙에 불과할 뿐, 강요할 순 없다. 더욱이 나와 다른 의견을 접한 뒤, 그리고 턴투에이블의 이번 문집을 읽고 난 뒤에 더더욱 이것은 뜨거운 논쟁이 필요한 일이지, '병신'이라는 말을 쓰는 사람들을 비난할 일이 아니라는 생각을 하게 되었다.

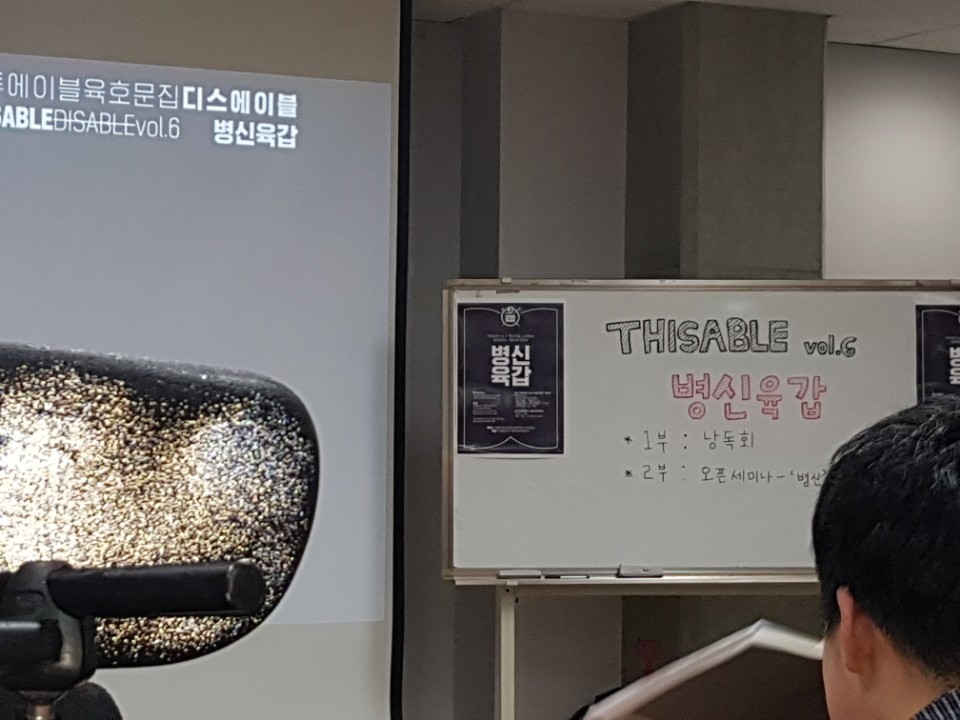

지난 23일 서울대학교에서는 <병신육갑> 낭독-토론회가 있었다. 그 중 눈여겨볼 만한 발언들을 소개한다.

"커피 위에 욕을 써주는 유명한 카페가 있는데 그 카페가 베리어프리한 환경에 있었음에도 불구하고 가지 못한 이유가 제 커피 속에 '병신'이라는 단어가 있을까 봐 무서워서 못 갔거든요. 그게 왜 무서울까를 생각해보면 나를 잘 알지 못하는 사람이 내가 휠체어에 앉아있다는 이유만으로 '병신'이 어떤 의미로, 용례로 사용되었건 모자라다거나, 어딘가 부족하다는, 비하적인 발언이 어쩔 수 없이 들어가잖아요. 내가 휠체어를 탔다는 이유만으로 나를 비하하는 말을 낯선 타인에게 듣는 건 무섭다는 느낌이 있었어요.""예전 어떤 기사에서 '병신'과 장애인 혐오를 다뤘을 때 그 글의 베스트 댓글은 셋 있었어요. 흥미로웠던 건 하나는 비장애인이 쓴 댓글이고, 둘은 장애인이 쓴 댓글이었다는 것입니다. 비장애인은 '병신'을 써도 된다고 했습니다. 장애인 중 한 명은 '별로 불쾌하지 않으니 써도 상관없다'고 한 반면 다른 한 명은 '나를 공격하는 것 같다며 불쾌하다'고 했습니다. 이렇듯 아직까지도 쉽사리 답을 내릴 수 없는 첨예한 문제인데, 우리 사회는 아직까지 이것에 대해 제대로 논쟁을 해 본 적이 있었는지 모르겠습니다. 우린 너무나도 쉽게 결론을 내 버려요. 써도 된다, 안 된다, 는 식으로."특히 마지막 발언이 핵심에 닿는 말이 아닐까. '병신' 사용과 관련된 논쟁은 SNS를 벗어나는 순간 그게 뭔지도 모르는 일이 되어버릴 정도로 우린 아직 이 문제를 제대로 논해본 적이 없다. 그럼에도 불구하고 자기 마음속에 답을 결정해버리는 것은 이상하지 않는가. 턴투에이블의 <병신육갑> 또한 답을 내리기 보다는 논쟁에 불을 붙이는 역할을 충실히 했다고 생각한다.

그저 내가, 우리가 좀 더 자유로웠으면 좋겠다는 마음 뿐이다. 우리가 선택하지 않은 것이지만 우리가 규정할 수밖에 없는 모든 정체성과 신분으로부터 조금만, 조금만 자유로워서, 우리가 믿는 대로, 하고 싶은 대로 선택을 할 수 있었으면. 서로 다르지만 각자 되고 싶은 사람이 되어 세상 유일한 형형색색의 정체성을 만들어나가면서 행복하게 연대하며 살아갔으면 하는 건데, 욕심일까. (희우,'420번 버스 안에서)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

꾸준히 읽고 보고 쓰고 있습니다. 활동가이면서 활동을 지원하는 사람입니다.

오마이뉴스 편집기자. <이런 제목 어때요?> <아직은 좋아서 하는 편집> 저자, <이런 질문, 해도 되나요?> 공저, 그림책 에세이 <짬짬이 육아> 저자.

공유하기

'병신'은 쓰지 말아야 할 표현? 그전에 따져야 할 것

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기