▲3월부터 아이들에게 긴 이야기책을 매달 한 권씩 읽어주고 있습니다.

진혜련

요즘 교육계 핵심 키워드는 단연 '문해력'이다. 교육 현장에 있다 보니 아이들의 문해력은 어떤지, 정말 심각한 수준인지 질문을 받곤 한다. 사실 아이마다 편차가 커서 요즘 아이들의 문해력이 이렇다 저렇다 단정 지어 말하긴 어렵다. 다만 15년 이상 아이들을 가르쳐 왔기에 과거의 아이들과 현재 아이들을 비교하여 볼 수는 있다.

요즘 아이들은 과거에 비해 '읽고 쓰는 것'을 더 힘들어한다. 이것은 교사로서 확실히 체감하는 부분이다. 아이들은 읽고 쓰는 것 자체의 필요성을 잘 느끼지 못하는 듯하다. 모르는 것이 있으면 책보다는 유튜브에서 영상을 검색하고, 알림장을 쓰자고 하면 필기하는 대신 휴대전화로 사진을 찍어가면 안 되냐고 묻는다.

내가 그동안 아이들을 가르쳐보니 다른 어떤 것보다 '읽고 쓰는 능력'을 탄탄하게 잡아주는 것이 중요했다. 결국 공부와 배움은 그것이 전부였다. 내가 말하는 '읽고 쓰는 능력'은 글을 읽고 자기 것으로 소화하는 능력, 자기 생각을 글로 풀어내는 능력으로 반드시 문해력이 있어야 얻을 수 있는 능력이다.

제자들이 졸업 후 전해주는 소식을 들어보면 문해력이 뛰어났던 아이들은 학년이 올라갈수록 더 빛을 보았다. 튼튼한 문해력은 언제든 도약하는 힘, 역전을 가능하게 만드는 힘이 된다고 생각한다.

내가 '책 읽어주는 선생님'이 된 이유

그럼 문해력을 기르기 위해서는 어떻게 해야 할까? 내가 찾은 방법은 '함께 읽고 나누기'였다. 문해력 향상을 위해서는 일단 읽어야 하는데, 독서를 부담스럽고 지겨워하는 아이들이 많다. 아이들에게 책 읽기가 익숙하고 자연스러운 일이 되길 바랐다. 나는 아이들에게 '책 읽어라'라고 말하는 대신 '책 읽어주는 선생님'이 되기로 했다.

매일 아침 수업을 시작하기 전 먼저 아이들에게 책을 읽어준다. 아이들을 만난 첫날부터 하루도 빼놓지 않고 해온 일이다. 4학년인 아이들에게 매달 긴 이야기책을 한 권씩 읽어주고 있다.

3월에는 <마음을 읽는 아이 오로르>, 4월에는 <멀쩡한 이유정>, 5월에는 <빨강 연필>, 6월에는 <수상한 북어>, 7월에는 <갈매기에게 나는 법을 가르쳐준 고양이>, 8월에는 <초정리 편지>, 9월에는 <소리 질러, 운동장>을 읽었다(6월에 읽은 책은 시집이었다). 나는 과장된 연기 없이 차분하고 담담한 목소리로 아이들에게 매일 10분씩 책을 읽어준다.

"오늘은 여기까지 읽겠습니다."

"아. 조금만 더 읽어주시면 안 돼요?"

"선생님. 드라마 끝날 때 같아요. 아쉬워요."

사실 책을 보지 않고 듣기만 하는 것으로 아이들이 과연 잘 집중할 수 있을지 걱정되기도 했다. 그런데 막상 읽어주니 아이들은 생각보다 금세 이야기에 빠졌다. 아이들 말로는 오히려 보지 않고 들으니 더 많이 상상할 수 있어 재밌다고 한다.

아이들은 매일 책 읽어주는 선생님의 목소리를 듣는 게 좋다고 했다. 꼭 어렸을 때 엄마가 책 읽어주는 것 같다고 했다. 아이들은 책 읽어주는 시간을 학습이 아닌 사랑과 교감을 나누는 시간으로 받아들였다. 그건 내가 가장 바라던 바이기도 했다.

보통 책을 읽고 며칠이 지나면 책 내용이 가물가물해질 때가 많다. 그런데 시간이 지나도 꽤 기억나는 책이 있다. 누군가와 이야기를 나눈 책, 그런 책은 쉽게 잊히지 않는다. 그래서 나는 아이들과 함께 책을 읽고 나면 이야기를 나눈다. 일명 '책수다' 시간으로 책을 읽고 떠오른 생각을 자유롭게 말한다. 나는 선생님답게 교육적으로 이야기하려 하지 않고 친구와 수다를 떨 듯 편하고 가볍게 이야기한다.

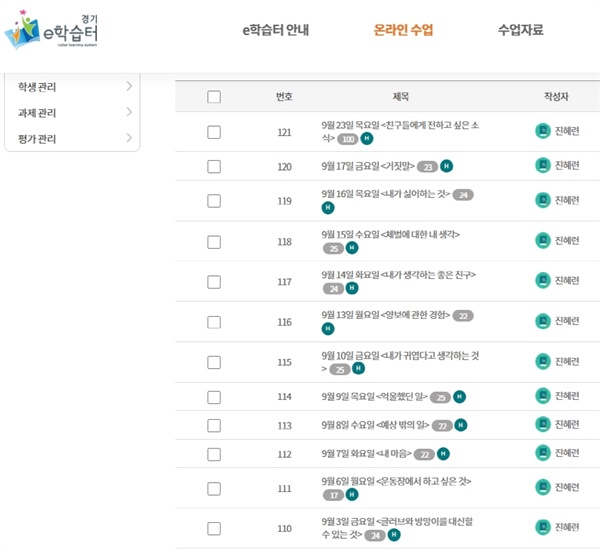

▲이학습터 게시판을 활용하여 매일 <함께 읽고 나누기> 활동을 하고 있습니다.

진혜련

책 이야기를 나눈 후 아이들은 e학습터 학급 게시판에 댓글을 단다. e학습터는 교육부에서 만든 온라인학습플랫폼으로 초등학교 대부분이 활용하고 있다. 댓글은 그날 우리가 읽은 책 이야기에서 주제를 정해 그에 대한 자기 생각이나 경험을 쓴다.

예를 들어 책에서 기름으로 오염된 바닷물 때문에 죽어가는 동물이 나오면 동물을 위해 우리가 할 수 있는 일에 대해 써보고, 책 속 인물이 박물관에 간 일이 나오면 내가 갔던 박물관이나 미술관 중 기억에 남았던 곳을 소개한다. 한 권의 책을 끝까지 다 읽은 날은 그 책에 대한 총 감상평을 적는다.

처음에 아이들의 댓글은 그야말로 짧고 단순했다. 그런데 하루 이틀 함께 읽고 나누기 시간이 쌓이자 아이들이 차츰 변했다. 함께 읽고 나누기 3번째 날 <마음을 읽는 아이 오로르>를 읽고 '나의 남다른 능력'이란 주제에 '만들기를 잘한다'라고 짧은 댓글을 썼던 아이가 있다. 그 아이는 120번째 날인 오늘 <소리 질러, 운동장>을 읽고 '거짓말'이란 주제에 대해 다음과 같이 썼다.

"거짓말을 하면 계속 신경이 쓰여 괴로워요. 또 거짓말을 한번 하면 자꾸 해야 하니까 꼬리에 꼬리를 물게 되죠. 점점 거짓말의 양이 늘어나요. 결국 그 사람에 대한 신뢰도가 떨어지게 되는 거예요. 하지만 거짓말을 했더라도 사과를 하고 다시 성실한 모습을 보여주면 신뢰도가 올라가요. 예를 들면..."

한두 문장을 쓰고 더는 생각이 안 난다고 머리를 싸맸던 아이들이 지금은 열 문장이 훌쩍 넘게 쓴다. 단순히 길이만 늘어난 것이 아니라 댓글에 담긴 생각도 분명하고 알차졌다.

아이들의 댓글을 보며 내가 놀라워하니 아이들은 말한다.

"선생님, 하고 싶은 이야기가 많아졌어요."

"쓸 거리가 자꾸 떠올라서 길게 쓰게 돼요."

우리는 전보다 나아질 수 있다, 이렇게

코로나 전에는 교실에서 함께 읽고 이야기만 나누고 댓글 쓰기는 하지 않았다. 그런데 코로나로 인해 온라인학습을 하게 되며 온라인학습플랫폼을 적극적으로 활용하게 되었다. 댓글 쓰기를 하니 책에 나온 내용에 대해 한 번 더 생각해 보게 되고, 휘발될 수 있는 자신의 생각을 다시 자기 언어로 정리해 봄으로써 생각하는 힘, 문해력을 키워갈 수 있었다.

댓글 쓰기의 가장 좋았던 점은 아이들이 서로의 생각을 공유한다는 것이다. 아이들은 자기 댓글을 쓰는 것에 그치지 않았다. 선생님, 친구들이 쓴 댓글을 보고 대댓글을 달며 자기가 미처 생각지 못한 것을 깨닫기도 하고 공감하기도 하며 생각과 이해의 폭을 넓혀갔다. 소통과 공감의 장을 가진 것이 문해력을 향상 시키는 데 큰 도움이 되었다고 믿는다.

줌수업 시간 괜히 엉덩이를 들썩거리고 싱글벙글한 아이가 있어 무슨 일 있냐고 물었다. 아이는 이렇게 답했다.

"선생님이 이번에 읽어주신 책 재밌어서 엄마한테 사달라고 했어요. 오늘 그 책이 오는 날이거든요. 너무 기대돼요."

코로나 시대 문해력이 떨어지는 것을 걱정한다. 과연 공교육에서 할 수 있는 것이 있을까 의심한다. 하지만 방법은 있다. 매일 그리고 함께, 교육공동체 안에서 읽고 쓰고 나눈다면 우리는 전보다 나아질 수 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글5

읽고 쓰고 나누며, 책이 삶이 되는 순간을 만들어갑니다.

공유하기

문해력 떨어지는 요즘 애들?... '댓글'만 써도 달라집니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기