▲울진·삼척산불이 나흘째 이어지는 7일 오전 경북 울진군 울진읍 신림리의 한 야산이 불타고 있다. 이곳은 전날 오후 진화작업을 끝냈으나 밤새 불씨가 다시 날아왔다.

연합뉴스

"산불진화 후 사흘간 비가 내렸는데도 바닥에서 다시 잔불이 재발화하더라구. 그런 산불이 저렇게 크게..."

40대 초반에 산불진화대로 활동해본 전남 고흥의 농민 신경남씨는 경북과 강원도 일대 대형 산불 소식에 한숨을 쉬었다. 무엇보다 산불 진화에 힘쓰고 있는 수많은 대원들의 안전이 걱정되기 때문이다.

수십 대의 소방 헬기도 첨단 드론도 힘을 쓰지 못했다. 역대급 겨울 가뭄으로 바싹 마른 산에 불이 붙고 강풍이 불면서 산불은 삽시간에 경북 울진에서 강원 삼척으로 번졌다. 최고 수준 산불 경보인 '심각단계'가 발령됐고 특별재난지역으로 선포됐다. 강릉 옥계와 영월 등 곳곳에서 동시다발적으로 발생한 산불까지 합치면 피해지역은 6일 기준 약 1만4천헥타아르(ha), 서울 면적의 1/4 가량이 불탄 꼴이다.

전문가들은 대형 산불의 원인으로 크게 세 가지를 지목한다. 더 건조해진 날씨, 더 강력해진 바람, 그리고 온 산에 널려 있는 불쏘시개들. 앞의 두 가지는 기후변화로 인해 하늘이 변한 문제이지만, 세 번째 원인은 임도 등 산림인프라 구축을 통해 체계적인 숲 가꾸기를 했더라면 충분히 막을 수 있었다며 안타까워한다.

"우리나라 산림에는 너무 불쏘시개가 많습니다. 그동안 나무만 심어 놓고 적절한 관리를 하지 않으니 죽은 가지와 낙엽들이 불쏘시개 역할을 합니다."

노윤석 녹색탄소연구소 수석연구원의 말이다. 산림자원 전문가인 그는 우리나라가 독일이나 오스트리아 같은 산림 선진국들처럼 산에 임도를 적절히 내고 숲 가꾸기로 부산물을 솎아내는 작업을 꾸준히 했더라면, 산불 예방뿐 아니라 나무 성장도 좋게 하고 목재 부산물을 이용해 다양한 용도로 활용할 수 있었다며 아쉬워했다.

서울대 강호상 교수(그린바이오과학기술연구원)는 솎아베기 등 숲 관리를 통해 나무와 나무 사이의 적정 거리를 둬야 나무가 잘 자라는데, 우리 숲은 임도가 없어 관리를 못하는 바람에 나무끼리 부딪치고 촘촘하게 뒤엉킨 구조가 되며 헬기 진화의 효과까지 떨어뜨렸다고 지적했다.

"산불은 보통 나무 밑의 풀이나 잡목, 낙엽들이 타다가 나무로 옮겨 붙으면서 커집니다. 따라서 산불 진화의 적기는 지표면의 불이 나무로 옮겨 붙기 전에 잡아야 하는 건데, 워낙 우리 숲에 나무들이 빽빽이 들어차 있다 보니 헬기에서 다량의 물을 투하해도 그 물이 울창한 나무 가지나 잎에 가로막혀 바닥에 붙은 불을 못 끄는 겁니다. 결국 바닥의 불을 끄려면 공중진화대가 직접 헬기에서 뛰어내려 지표면을 진화해야 하는데 임도가 없다 보니 바닥의 잔불이 되살아날 경우 매우 위험한 상황이 펼쳐집니다."

강 교수는 산불 피해 면적의 대형화도 문제지만 우리 숲의 임분축적(단위면적당 목재밀도)이 높기 때문에 (산불로 인한) 이산화탄소 배출도 갈수록 늘고 있다며 임도 확장의 절박성을 강조했다.

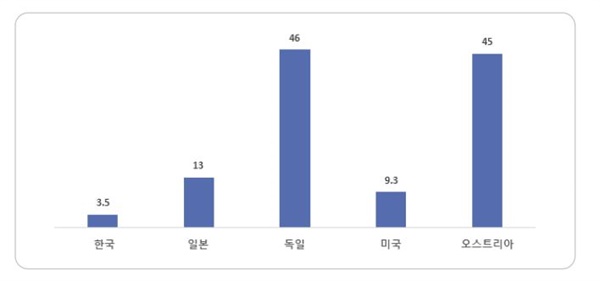

우리나라 임도 밀도 독일의 1/13, 일본의 1/4 수준

▲한국과 주요 임엄선진국의 임도밀도(m/ha) 비교. 2019년도 산림과 임업동향에 관한 연차보고서(산림청 2020).

국립산림과학원

임도는 소방차와 진화 인력들이 화재 현장에 쉽게 접근할 수 있는 소방도로이자 산불 확산을 막는 방화선 역할을 한다. 평상시에는 산불의 연료가 되는 각종 산림 부산물을 적절히 제거하는 숲 가꾸기의 통로가 되기도 한다.

실제로 국립산림과학원이 지난해 2월 경북 안동에서 발생한 대형산불 인접 지역의 시설물을 조사한 결과, 사전에 시설물 주변 가연물질 정리와 숲가꾸기를 실시한 곳은 산불 피해가 거의 발생하지 않았다.

산불이 번지지 않은 시설물은 산불 확산 방향에 있었고, 특히 주변에 소나무들이 빽빽이 들어차 있어 불에 탈 위험이 매우 큰 상황이었음에도, 주변에 산불 연료인 낙엽 등 가연성 물질의 양이 다른 지역보다 1/3 정도로 적어 피해를 최소화할 수 있었다는 것이다.

그런 숲가꾸기의 통로인 임도가 너무 부족하다. 산림청 통계자료에 따르면 2019년 우리나라의 임도밀도는 ha당 3.5m로 미국(9.5), 일본(13), 독일(46) 등에 비해 매우 낮은 수준이다. 특히 산림선진국인 독일, 오스트리아와 비교해 1/13 수준이고 이웃나라 일본과도 격차가 크다.

"지금이라도 숲이 울창한 강원, 경북 지역부터 임도를 대폭 확장하고 숲관리와 산림탄소흡수를 증진시킬 수 있는 특별 산림 대책이 수립되어야 합니다." (강호상 교수)

오래전부터 산림 전문가들은 산불 예방뿐 아니라 우리 숲의 탄소흡수량 증가, 목재 자급률 재고를 위해 임도 확충을 통한 숲가꾸기의 필요성을 역설해왔다. 그러나 정부의 예산편성과 의지 부족, 부실 임도 시공으로 인한 산사태 유발 등 환경피해가 문제점으로 제기되며 해묵은 숙제처럼 미뤄져 왔다.

위기는 기회라고 한다. 이제라도 갈수록 건조해지는 기후재앙 앞에 과학적이며 체계적인 임도 확충을 통해 지속 가능한 백년 숲 가꾸기에 나설 때가 아닐까?

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글7

오늘의 기후 (FM99.9 OBS라디오) 연출하고 있습니다

공유하기

산림전문가들의 지적 "산에 불쏘시개가 너무 많다"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기