▲일리 있는 지적이었다. 그냥 기사 검토 속도가 늦다, 오탈자가 많다 이렇게 말하면 되는 것을.

elements.envato

취재기자에서 편집기자로 넘어온 후배들은 달랐다. 기사 검토 상태가 좋지 않으면 나쁘다거나, 검토 속도가 너무 늦으면 늦는다고 있는 그대로 말해주면 되는데 왜 그렇게 말하는지 모르겠다는 거다.

띠용. 현타가 왔다. 나는 "이 기사 아직 안 본 거지?"라는 말은 잘 안 쓰는데 "그 기사 문제 있니?"라는 말은 종종 했다. 기사 하나를 처리하는 속도는 기사마다 다르지만 한 기사를 오랫동안 검토한다는 건 기사에 확인할 게 많거나, 시민기자와 소통 중이거나, 소통이 잘 안되고 있다거나, 집중력이 떨어지고 있다는 거니까.

그리 긴 기사도 아니고 확인이 필요한 내용도 아닌 기사를 오래 보고 있을 때는 이유가 궁금하다. 그래서 조심스럽게 묻는다. "기사에 혹시 문제가 있니?" 질책의 마음이 아니라 그저 궁금해서다. 물론 듣는 사람 입장에서는 전혀 다르게 들릴(혹은 들을) 수도 있겠지만(이래서 카톡 음성 지원이 필요해).

뉘앙스라는 그 섬세한 느낌을 전혀 알 리 없는 카톡을 사용하는 탓에 말하면서도 조마조마하다. 그렇다고 안 할 수도 없는 말이고. 그런데 후배 말을 듣고 보니 나도 그럴 필요가 없는 거였다. 생각해 보니 원치 않는 배려였다. 원치 않는 배려는 배려가 아니라고 하잖나.

일리 있는 지적이었다. 그냥 기사 검토 속도가 늦다, 오탈자가 많다 이렇게 말하면 되는 걸. 나 역시 주니어 시절에 선배들이 그냥 던진 말의 의도를 해석하느라 전전긍긍했던 시간이 있었는데 그 시절을 까맣게 잊고 있었다.

그 후로는 그냥 직접적으로 물어볼 때도 있다. 상황 파악을 하기 위해 이유를 묻는 것이므로. "오탈자가 조금 많네" 혹은 "기사를 한 시간 넘게 보는 이유가 있을까?"라고. 내 입장에서는 조심 하느라 할 말을 제때 못 하는 일이 없도록, 후배 입장에서는 의도를 해석하느라 쓸데없이 감정과 시간을 낭비하는 일이 없도록.

물론 '아' 다르게 말하고 '어' 다르게 말해도 다 같은 '아'로 듣고 다 같은 '어'로 듣는 경우도 피할 수 없다는 걸 안다. 그렇게 듣고 싶은 대로 듣는 사람은 아무리 배려하고 조심해도 어쩔 도리가 없다는 것쯤은 알지만 그래도 함께 사는 세상, 웬만하면 진심을 잘 전달하고 싶다. 오해가 쌓이는 것만큼 피곤한 일도 없으니까.

편집의 동사, 만지다

▲일하면서 제목을 살짝 고치는 정도로 만지는 일은 비일비재하다.

elements.envato

이 이야길 듣고 생각해 보니 제목을 다룰 때도 편집기자만의 언어가 있는 것 같았다. 가령 이런 것.

"은경, 그 기사 제목 좀 다시 만져줘."

"그 기사 제목 내가 좀 만졌어."

"지구와 '부비부비'하는 법, 그럴수록 더 건강해집니다, 이 제목도 좋은데 좀 더 짧게 줄일 수 있는 문장 같아. '지구와 '부비부비' 할수록 더 건강해집니다', 이렇게 제목을 좀 만져봤어."

바로 '만지다'는 말. 그러니까 풀이하면 '글(문장)을 고쳤다'는 뜻이다. '만지다'가 어쩌다 성적으로 문제가 되는 동사로 자주 쓰였는지 모르겠고, 그래서 선뜻 말하기가 주저되는 말이 되서 안타깝지만, 이 동사는 아무 죄가 없다.

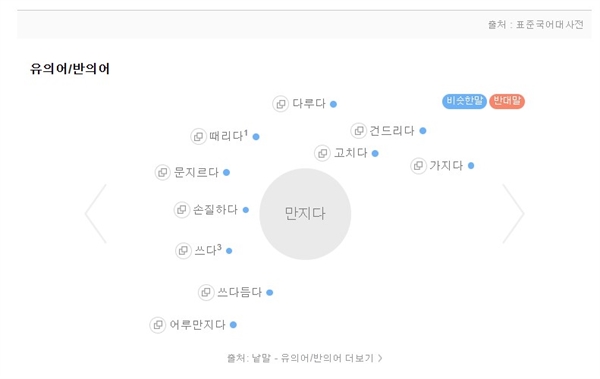

이 동사의 무죄를 입증하기 위해, 증거로 들이댈 사전적 의미도 한번 찾아봤다. '만지다'에 대해. 그랬더니 사전적 정의보다 유의어가 더 인상적이었다. '고치다, 손질하다, 건드리다, 다루다...'. 오, 이건 편집의 말인데? 내가 일하면서 일상적으로 자주 쓰는 입말이었다.

▲.

표준국어사전

일하면서 제목을 살짝 고치는 정도로 만지는 일은 비일비재하다. 그 한끝이 제목의 분위기를 싹 바꾸는 경우도 많다.

숙취 사라진 세상? 더 편리해졌지만, 덜 특별합니다

숙취 사라진 세상? 더 편리해졌지만 덜 특별합니다

위 문장은 쉼표가 들어갈 이유가 없는 제목이다. 쉼표를 빼니 문장이 더 단정해졌다.

"아빠 야유회 따라 갈래요" 그 일 저도 겪었습니다

"아빠 야유회 따라 갈래요" 그런 일 저도 겪었습니다

첫 번째 제목에서 '그 일'이라고 하면 같은 경험을 했다고 오해할 수도 있다는 지적이 있어 '그런 일'로 바꿨다. 제목을 일단 뽑아놓고 내용을 복기, 사실을 확인하는 과정에서 다듬어지는 경우다. 아래 제목들은 내가 다시 만져본 문장이다. 만지면 만질수록 직관적이고 꾸밈이 없으며 장황하지 않다. 담백해진다.

젊은이의 자살 다룬, 이 작가의 놀라운 출세작

젊은이의 자살 다룬 작가의 놀라운 출세작

"소화가 안 돼유" 소리에 쿵 내려앉은 가슴, 아프지 마세요

"소화가 안 돼유" 소리에 쿵 내려앉은 가슴

이왕이면 구포국수로 만든 김치말이 국수면 좋겠어요

김치말이 국수 만들 때 이왕이면 이게 더 좋습니다

문장부호의 사용, 단어의 위치, 문장의 길이만 신경 써도 제목의 느낌은 많이 달라진다. 생각해 보면 대단하고 훌륭한 제목은 어쩌다 한 번이다. '빡' 하고 오는 느낌 충만한 제목은 안타깝게도 자주 오지 않는다.

오히려 내가 일상적으로 뽑는 제목은 문장을 다듬는 과정에서 수정, 확정되는 경우가 더 많았다. 힙한 제목도 좋지만 문장을 한 번 더 보라고 하는 건 그래서다. 제목은 만지면 만질수록 좋다. 글에서 퇴고의 중요성을 강조하듯 제목도 그렇다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

오마이뉴스 편집기자. <이런 제목 어때요?> <아직은 좋아서 하는 편집> 저자, <이런 질문, 해도 되나요?> 공저, 그림책 에세이 <짬짬이 육아> 저자.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기