▲송재웅 동림당 대표는 지하에 주체하지 못할 만큼 많은 책을 갖고 있다.

박은서

"자투리 시간 활용하면 책 읽을 시간 많아"

무한경쟁에 내몰린 현대인들은 흔히 '책을 읽고 싶지만 읽을 시간이 없다'고 말한다. 그러나 경쟁력의 원천이 독서에 있다는 사실을 사람들은 잘 모른다. 아득한 중국 삼국시대에도 위나라 학자 동우(董遇)는 책 읽기를 게을리하는 제자들에게 '독서삼여'(讀書三餘)라며 꾸짖었다.

독서는 세 가지 남는 시간을 이용하면 충분히 할 수 있다는 뜻이다. 첫째는 한 해의 남는 시간인 '겨울'이고, 둘째는 하루의 남는 시간인 '밤'이고, 셋째는 '비 오는 날'이다. 지금도 비 오는 날은 독서하기에 알맞다. 떨어지는 빗소리가 묘하게 몰입을 돕는다. 교수님은 수업시간에 농경시대 동우의 일화를 오늘날에 맞게 설명하며 "자투리 시간의 구두쇠가 돼라"고 말한 적이 있다.

"책은 방학 때나 휴일에 많이 읽을 수 있고, 지하철이나 버스 타고 오갈 때도 읽을 수 있죠. 화장실이나 침대 머리맡에도 책을 두고 몇 쪽이라도 읽으면, 용변 보는 시간이 지겹지 않고 기분 좋게 잠 속으로 들어가게 됩니다."

헌책방 주인들의 공통점은?

헌책방 대표들은 책을 버리지 못하는 공통점이 있다. 다람쥐는 겨울이 닥치기 전에 도토리를 잔뜩 묻어뒀다가 다 기억하지 못해 도토리나무 번식에 기여한다. 김창삼 대표는 스스로 '책을 쌓아놓는 타입'이라 소개했다. 그는 "내가 책을 잔뜩 모아두면 아내가 슬쩍 버려 그나마 책방 공간이 유지된다"고 말했다. 송재웅 대표 역시 책 욕심을 못 버리고 있다. 그는 "복사본이거나 큰 하자가 있는 것도 아닌데 어떻게 멀쩡한 애들을 내칠 수 있겠냐고요"라고 반문했다.

각자 각별한 애정을 보이는 영역도 있었다. 김창삼 대표는 제주학에 관심이 많다. 지금까지 모은 헌책 중 가장 귀한 책을 소개해 달라고 하자 <탐라기년>(耽羅紀年)과 <탐라지>(耽羅誌)를 꼽았다. 인터넷이 보급되지 않은 2000년대 이전, 그는 두 달에 한 번쯤, 책을 사러 육지에 갔다. 광주, 대전, 대구에 이어 서울에 들른 뒤 경부선을 타고 부산으로 내려오는 여정이었다.

<탐라기년>을 처음 손에 넣은 건 대구에 있는 헌책방이었다. 가격은 25만 원. 지금은 같은 책을 세 권이나 갖고 있다. 애정이 깊은 만큼 선뜻 팔지 못한다. 서울 헌책방에서 <탐라지>를 만났을 때는 '이게 웬 떡이냐' 싶었다. 아니나 다를까 책방 주인도 책의 가치를 알고 있었다. 거금 70만 원을 주고 구매했지만, 전혀 아깝지 않았다.

책만 모으는 김 대표와 달리 송 대표는 골동품에도 관심이 많다. 2층에 있는 골동품을 설명하며 그는 신명이 났다. 이우환 화백의 목판화가 실린 한정판 <월간미술>이나 이왈종 화백의 <생활 속의 중도>를 보여줬다. 송 대표는 오래된 엽서와 우표도 많이 소장하고 있다. 이곳에서 골동품 전시회를 열기도 했다. 그는 사라져가는 것들을 사랑하는 사람이었다.

▲송재웅 동림당 대표가 모은 수천 점의 골동품과 고서적들.

한종태

취미가 직업이 될 때

이들도 처음부터 책방 주인을 꿈꾸지는 않았다. 동림당 송 대표는 책 보고 자료 찾는 게 좋아 중국 유학까지 했다. 그는 중학생 때부터 책을 모았다. 중국과 수교한 지 몇 년 안 된 1990년대부터 중국사회과학원에서 역사를 전공하며 8년간 책을 모았다. 유학생들 사이 '책에 미친놈' 소리까지 들었다. 다행히 책은 헐값이었다. 당시만 해도 중국에서 '책은 도서관에서 빌려 본다'는 의식이 강했다. 게다가 표기된 정가보다 많이 주고 사려는 사람이 없었다. 한국에서 샀으면 0이 두 개는 더 붙었을 거라고 자랑했다.

귀한 책은 비쌌지만, 역사 전공을 살려 가치 있는 책을 찾았다. 중국학을 공부할 때 좋은 자료가 될 법하면 일단 사서 모았다. 한국 음식이 그리워도 중국 식당에서 식비를 아껴가며 책을 살 정도였다. 그렇게 모으다 보니 어느새 연구자들이 알음알음 연락을 해왔다. '좋은 데 쓰시는데...'라며 저렴하게 책을 넘겼다. 그가 책을 모은 데는 자기 욕심도 있지만, 사회 기여라는 의미도 있었던 셈이다. 실제로 그의 자료 수집은 국책기관이나 대학교 연구사업을 통해 결실을 맺었다.

그가 헌책방을 시작한 건 아내 덕분이다. '집이 무너질 것 같다'는 이웃의 말에 고민하던 때였다. 아내의 권유에 중고거래 사이트에 헌책 판매 글을 올렸다. 취미가 직업이 되는 순간이었다. 그때 경험으로 그는 제주도에 정착해도 되겠다고 생각했다. 책을 구하는 사람은 해외라도 달려가기 때문이다.

당시 컨테이너에 책을 싣고 세 번이나 이사를 했다. 제주시 노형동에 창고처럼 책을 쌓아뒀는데 구경하러 오는 사람을 말릴 수 없었다. 결국 삼도2동에 현재 가게를 얻었다. 그에게 헌책방은 책 좋아하는 이들과 어울리는 장소다. 문제는 공간이 넓어지다 보니 책도 많아져서 대략 3만5000권까지는 책의 이름과 위치를 파악했는데 이제는 포기했다.

▲책밭서점의 잠가 둔 서가에는 비싼 고서적도 전시돼 있는데 책장 오른쪽 위에 ‘보시려면 주인 허락을 받으십시오’란 안내글이 붙어있다.

박은서

송 대표가 제주도에서 헌책방을 시작하려고 할 때 말렸던 이가 바로 책밭서점 김 대표다. '예전에는 먹고 살만 했어도 지금은 너무 어렵다'는 게 그의 조언이었다. 신춘문예 당선을 꿈꿀 정도로 문학애호가였던 김 대표는 제주시 애월읍 광령리 토박이다. 첫 직장이 책방은 아니었다. 대학을 졸업하고 산굼부리 제동목장에서 7년간 일했다. 1985년부터 운영되던 가게를 1992년에 인수했다. 이렇게 오래 책방을 놓지 않는 이유를 그는 '애정 때문'이라고 표현했다.

책을 향한 사랑은 내림으로 이어지고 있다. 그의 딸이 직장을 그만두고 고향으로 돌아와 2년 정도 책방 운영을 도왔다. 지금은 산후조리 중이지만 아이를 어린이집에 보내면 다시 돌아오겠다고 했단다. 가업을 물려받으려는 딸이 대견하기도 하고 안쓰럽기도 했다. 쉽지 않은 일이기 때문이다.

책을 통한 밥벌이의 어려움

동림당 송 대표는 20권을 사면 한두 권 나가기도 어렵다고 설명했다. 삼도2동 동림당과 노형동에 40평, 20평 창고 두 곳이 책으로 가득 찼다. 공간 유지만 해도 비용 부담이 크다. 그가 "가뜩이나 금리가 올라서 죽겠습니다"라면서도 이렇게까지 하는 이유가 뭘까? 그도 원래는 다른 독립서점처럼 조그맣고 예쁜 공간을 만들려 했다.

책이 아까워 모으다 보니 많아졌다는 게 그의 설명이다. 그래도 최근 아동서나 수험서, 참고서와 같은 책을 석 달간 정리했다. 재활용센터에 폐지로 넘겼는데 그 무게만 24톤이었다고 한다. 1kg에 60원에서 120원 정도였다. 가격이 싼 것보다 본인 손을 떠나면 '책으로서 운명이 끝난다'는 생각에 망설였다. 현실을 이유로 눈을 질끈 감고 버렸다. 책밭서점 김 대표도 비슷한 처지다. 그는 부동산 값이 쌀 때 무리해서 건물을 매입했다.

"그러니까 버티는 거지... 계약서 가지고는 (헌책방을) 못하는 거예요. 책과 공간만 있으면 될 듯싶지만, 헌책방 운영에는 다른 지출도 필요해요. 헌책의 80%쯤은 육지에서 들여오는데 운송비도 장난 아니에요. 제주도에서 헌책을 구하지 못하는 이유는 좁은 지역사회여서 책을 파는 걸 창피하게 여깁니다."

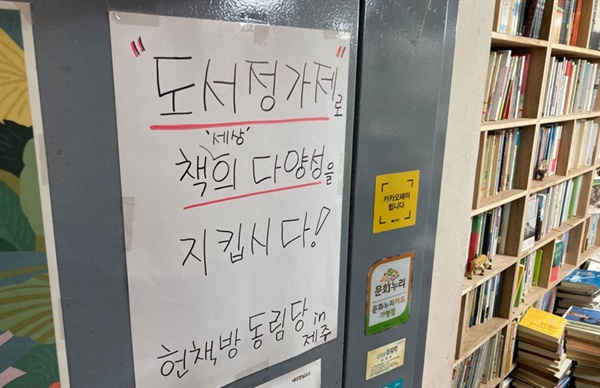

▲싸게 책을 사고 싶은 독자에게 도서정가제는 반갑지 않은 제도다. 하지만 헌책도 할인된 가격표에 따라 팔리기를 책방 주인들은 기대한다.

한종태

문화예산 삭감 여파 체감

이야기를 나눠보니 헌책방은 여러모로 불리한 장사였다. 아무리 새 책이어도 헌책방에 갖다 놓으면 헌책으로 취급돼 정가를 받기 힘들다. 여기에 더해 육지 헌책방과는 배송비에서 경쟁이 안 돼 구매자도 줄어든다. 송 대표는 온라인 판매를 하려고 인터넷 사이트까지 만들었지만 헌책은 대개 유일본이라는 단점이 있어 포기했다. 매번 책 사진과 설명을 입력하는 데 노동력이 많이 들어서다.

동림당의 경우 박물관이나 기념관 등 기관에 판매하거나 특별전에 대여하는 수익이 전체의 절반쯤 된다. 정부 예산에 따라 수입이 달라진다. 이명박 정부 때는 4대강 사업에 문화 사업이 밀려나 힘들었다고 한다. 그들은 최근 정부의 세수 부족과 문화 예산 삭감 여파를 체감하고 있다. 그는 "줄어든 정부 문화 지출에 긴장할 수밖에 없다"고 말했다.

어려움은 동림당만의 문제가 아니다. 제주도에는 서점 주인 모임인 '제주동네책방네트워크'가 북페어나 워크샵을 해마다 열었다. 코로나19가 유행할 때는 화상으로 진행할 정도로 열의를 가진 구성원들도 지원금 없이는 행사하기 힘들다.

▲제주도의 또 다른 헌책방이던 ‘구들책방’은 작년 12월 문을 닫았다. 함덕해수욕장 근처에 있던 이 책방은 헌 책을 가져오면 커피 한 잔과 바꿔줬다.

동네서점

헌책방이 자꾸 사라진다면...

한국출판문화산업진흥원이 발표한 '2022 지역 서점 실태조사'에 따르면 제주도는 인구 10만 명당 13.7개 서점이 있다. 전국에서 인구대비 서점이 가장 많은 지역인데 대부분 소규모 서점이다.

송 대표는 "많을 때 100 곳이 넘었고 그중 절반 이상이 네트워크에 가입한 적도 있다"고 말했다. 주로 육지에서 '문화사업'의 꿈을 품고 온 사람들이 책방을 열지만 이상과 현실은 다를 때도 많다. 카페나 주점, 숙박시설을 겸하는 형태는 흔한 수익 다양화 방법이다. '멀티잡'을 뛰는 이도 많다. 송 대표 지인은 식당 설거지 등 네 가지 일을 하며 작은 책방을 유지한다.

이들은 어떤 미래를 그리는지 궁금했다. 김 대표는 '모은 고서를 가지고 향토사 공부 공간을 만드는 게 목표'라고 말했다. 송 대표는 '외곽지라도 땅값 싼 곳에 컨테이너를 두고라도 계속 책방을 운영하고 싶다'고 했다. 그는 책방네트워크 사람들과 '책마을'을 만드는 계획도 추진해봤다. 도지사 선거 때 후보를 만나 제안하기도 했는데, 제주도 부동산 값이 많이 오른 데다 수익 나는 사업이 아니어서 지원받지 못했다.

꿈만으로는 버틸 수 없다. 송 대표는 1년에 몇 번이라도 10년 넘게 꾸준히 찾아오는 손님이 있어 유지는 할 작정이다. 책이 좋아서 시작한 일을 사람이 좋아 계속하고 있다. 언제까지 책방을 할 거냐는 물음에 그는 "힘 자라는 때까지"라고 답했다. 이젠 책 정리를 할 때 나이가 많이 들었음을 느낀단다.

헌책방만 가지는 특별한 매력

책이 좋아 시작한 이들은 경쟁 관계에 있는 책방마저 좋아하게 된다. 책은 책장에서 나올 때 누군가에게 뜻있는 보물이 된다는 사실에 공감하기 때문이다. 책밭서점과 동림당 주인은 자주 교류한다. 김 대표는 역사 관련 지식을 송 대표에게 물어보고 육지 사람인 송 대표는 제주도 관련 질문을 토박이인 김 대표에게 묻는다.

책방은 손님과도 연결된다. 제주학을 연구하던 사람들은 연구가 끝나고 육지로 돌아가도 고마움을 잊지 못한다. 다른 연구를 하는 중에도 도움받았던 기억에 귀한 자료를 발견하면 책방으로 보내준다. 특히 향토자료는 절판된 비매품이어서 이런 인맥이 중요하다. 두 대표가 제주 관련 책을 사들이자 가격도 점차 올랐다.

이제는 어떤 자료가 어디 있는지 파악만 해두고 책을 구하는 사람이 나타나면 연결해주기도 한다. 장사하는 사람으로는 이해되지 않는 모습이다. 책을 구하는 일도 파는 일도 어려운 걸 알기 때문이다. 일종의 공생 관계다.

▲영국 웨일스 헤이 마을은 서점 관광객이 늘자 식당이나 숙소가 늘어나는 등 서점이 마을을 살렸다는 평가를 받고 있다.

wikipedia

영국 웨일스 책 마을의 기적

영국 웨일스 지방에는 '헤이-온-와이'(Hay-on-Wye)라는 도시가 있다. 와이 강가에 있는 헤이 마을을 뜻하는 지명이다. 1500명쯤 살던 작은 시골 도시는 이제 세계적으로 유명한 동네가 됐다. 1961년 옥스퍼드 대학교를 졸업한 리처드 부스(Richard Booth)는 외삼촌이 물려준 소방서 건물에 '옛소방서서점'(The Old Fire Station's Book Sotre)을 열었다.

극장이나 창고를 사들여 헌책방도 열었다. 최대·최다 헌책방 업주로 기네스북에까지 오른 그를 따라 동네에는 많은 헌책방이 생겼다. 2000명쯤 사는 지금은 60명당 책방이 하나 꼴로 생겨 매년 책이 100만 권 이상 팔리고 수십만 관광객이 방문한다. 이런 '지식의 선순환 구조'를 강조하는 부스는 '파주북소리 2011' 행사에서 한국 정부가 책방 지원에 힘쓸 것을 촉구했다. 두 '헌'책방도 제주도를 '새로' 태어나게 하는 진원지가 될 수 있을까?

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글2

현재 제주 키아오라리조트 공동대표, 한국미디어리터러시스쿨(한미리스쿨) 원장, MBC저널리즘스쿨 교수(초대 디렉터)로 일하고 있습니다. 글쓴이는 조선일보 기자, 한겨레 경제부장, 세명대 저널리즘스쿨 초대원장(2008~2019), 한겨레/경향 시민편집인/칼럼니스트, KBS 미디어포커스/저널리즘토크쇼J 자문위원, 연합뉴스수용자권익위원장 등을 역임했습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기