【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

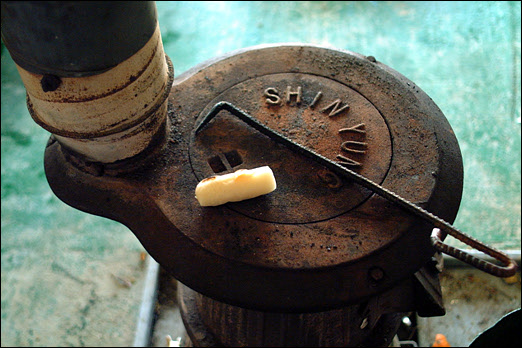

▲난로 위에 떡 한 쪼가리. 옛날 생각이 나네요. ⓒ 박철

설날이 낼 모레, 까치가 아침부터 떼를 지어 몰려와 '깍깍'하고 요란하게 울어댑니다. 이틀 동안 제법 많은 눈이 내리고 날씨가 추워서 그런지 사람들이 꼼짝 안 하고 집에만 틀어 박혀 있나 봅니다. 아무런 움직임이 없습니다.

설날이 낼 모레인데 경제가 어려워서 그런가? 설 분위기가 별로인 듯싶습니다. 옛날 생각이 납니다. 그 시절에는 모두 가난했어도 설밑에는 온 동네가 들썩 거렸지요. 동네 조무래기 녀석들은 꽁꽁 언 개울에 앉은뱅이 스케이트를 타면서 설날 어른들께 세배 인사를 올리고 세뱃돈을 얼마나 타낼 것인가가 초미의 관심거리였습니다. 그럴 때는 친척이 많은 집 아이들 목소리가 커집니다.

더러 타관에 돈 벌러 떠난 형들이 있는 집 애들은 동구 밖 신작로에 나가서 버스를 기다립니다. 버스가 흙먼지를 날리며 동네 입구에 서면 말쑥하게 빼입은 형들이 한손에는 선물 꾸러미, 한 손에는 정종 병을 들고 나타납니다. 그것이 그렇게 부러울 수가 없었습니다.

집집마다 설맞을 채비로 분주합니다. 가마솥 뚜껑에 수수 부침개를 부치기도 하고, 엿을 만들기 위해 하루 종일 아궁이에 장작불을 지피기도 합니다. 여자애들은 엄마를 따라 읍네 떡 방앗간에 떡을 뽑으러 따라가기도 합니다. 설날 하루 전 동네 아이들은 긴 가래떡을 하나씩 들고 나와 누구 떡이 긴지 자랑을 하기도 하고 미리 설빔을 차려입고 나와 연을 날리기도 합니다.

국민학교 5학년 때 우리집이 강원도 화천 논미리에서 화천읍내로 이사 오고 나서야 비로소 나는 푸근한 설 풍경을 만끽할 수 있었습니다. 지독하게 가난하게 살다가 아버지가 집안의 가장으로 복귀하고 나서 우리집도 설날에 떡을 했습니다. 어머니를 따라 처음으로 떡 방앗간을 갔는데, 떡 방앗간 풍경은 상상을 초월했습니다.

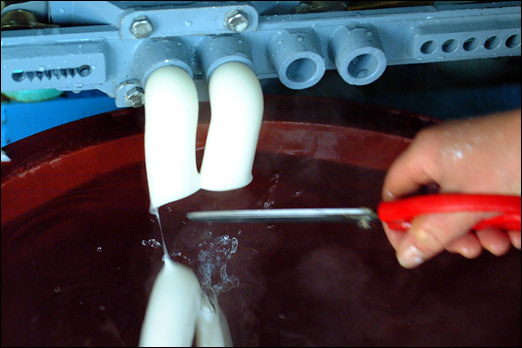

▲쌀가루를 곱게 빻아 덩어리가 없도록 손으로 잘 비벼주어야 한다. ⓒ 박철

먼저 정신이 없었습니다. 기계 돌아가는 소리에 귀가 멍멍한데 떡 방앗간 주인아저씨와 아주머니는 마치 요술을 부리듯이 기계에서 떡을 뽑아내는 것이었습니다. 큰 집채만한 방앗간 기계에 기다란 가죽피대가 연결되어 굉음을 내며 돌아가고 떡을 찌는 기계틀에서는 연신 더운 김이 내뿜고, 또 한쪽에서는 아주머니가 가위로 떡을 싹둑싹둑 잘라내고…. 모든 기계가 주인아저씨의 명령에 따라 일사분란하게 움직였습니다.

떡을 해서 집으로 돌아올 때의 기분은 최고조였습니다. 무뚝뚝하신 어머니께 애교를 부리기도 했습니다. 갓 뽑아온 김이 나는 가래떡을 들고 나가 아이들 틈바구니에 끼어 "까치까치 설날은 어저께고요. 우리우리 설날은 오늘이래요"하며 노래를 불렀습니다.

기다란 떡을 입에 물고 논미리에서의 찬밥 신세를 보상받기라도 하듯이 애들과 어울렸습니다. 설날 아침, 부모님께 세배를 드리고 온 집안 식구들이 둘러앉아 떡국을 먹습니다. 그 기억이 지금도 삼삼하게 떠오릅니다.

오늘 아침 옛 생각을 하다 떡방앗간 집을 찾았습니다. 낼 모레가 설 명절이라고 함지박에 불린 쌀들이 자기 차례를 기다리고 있었습니다. 떡 방앗간 풍경도 많이 달라졌습니다. 옛날에는 전기가 들어왔어도 발전기로 기계를 움직였고, 기계 돌아가는 소리도 엄청 시끄러웠는데 지금은 다 모터로 기계가 돌아가고 길게 늘어진 피대도 자취를 감추었고, 큰 소리도 들리지 않습니다. 떡을 찌는 시루에는 뽀얀 김이 올라오고 방앗간 전체에 구수한 냄새가 퍼집니다.

▲쌀가루를 시루에 넣고 잘 쪄내야 한다. 이때 뜸을 잘 들여야 나중에 떡이 입에 달라붙지 않는다. ⓒ 박철

"가래떡이 쫀득쫀득하니 찰 지게 하려면, 일단 쌀을 물에 충분히 불려야 돼요, 그래야 떡가루가 뭉치지 않고 곱게 빻아지지요. 그 다음에는 물을 부어가며 소금으로 간을 해야 해요. 물을 너무 많이 넣어도 안 되고 적게 넣어도 안 되고 적당하게 넣어서 가루를 만들어 떡 시루에다 쪄야 해요. 쌀가루를 찔 때도 한 30분 동안 푹 쪄서 완전히 뜸이 들어야 나중에 떡이 찰지고 먹어도 입에 안 달라붙어요."

떡 방앗간 아주머니가 친절하게 설명해 줍니다. 장작난로가 방앗간을 따뜻하게 덥혀 주고 있었습니다. 난로 뚜껑을 열었더니 장작 잉걸 불꽃이 뱀 혀처럼 날름거립니다. 떡 쪼가리를 얻어서 난롯불에 구어 먹었는데 맛이 기가 막혔습니다.

"요즘은 떡을 많이 안 해먹어요. 점점 더 그래요. 옛날에는 보통 한 집에서 서너 말 씩 떡을 했는데 요즘은 한 두 말이 보통이에요. 아이구, 내 정신 좀 봐라. 잠깐 기다리세요. 내가 얼른 커피 한 잔 타가지고 올 테니 앉아계세요."

쌀가루 뒤집어 쓴 아주머니의 후덕한 인상이 떡 방앗간만큼 풍요롭습니다.

경기가 어렵다고 하지만 가게 입구마다 과일 상자가 산더미처럼 쌓여있고 장을 보러 나온 사람들로 넘칩니다. 사람들 얼굴 표정이 달덩이처럼 환합니다. 제발 그래야지요. 설 명절만이라도 세상 모든 근심 걱정이 다 사라지고, 서로 밝은 웃음을 나눌 수 있기를 소망합니다.

매양 추위 속에 해는 가고 오는 거지만 새해는 그런 대로 따스하게 맞을 일입니다. 얼음장 밑에서도 고기가 숨 쉬고 파릇한 미나리 싹이 봄날을 꿈꾸듯 새해는 참고 꿈도 좀 가지고 맞을 일입니다.

▲기계에서 가래떡이 나오면 적당한 크기로 잘라 주어야 한다. 침넘어가는 찰나이다. ⓒ 박철

들녘에는 철새들도 설날을 아는지 떼를 지어 날아가고 있습니다.

조용한 아침

새롭게 맞이한 한해에는

욕심을 부리지 않고 기꺼이 넉넉한 마음으로

사랑하며 살리라

헛된 것에 마음을 빼앗기지 말고

순하고 정한 마음으로 살면

그 속이 얼마나 편하겠는가

등불의 심지를 돋우면

온 방안이 환해지듯이

내 비뚤어진 심보를 바로잡고

착한 마음과 아름다운 생각으로 가득 채우면

그 속이 얼마나 깊고 좋겠는가

새롭게 맞이한 한해에는

매사에 조급한 마음으로 서둘지 말고

천천히 느릿느릿

버릴 건 버리고

가벼운 마음으로 살아야겠다

물 흐르듯 유순하게

항상 밝은 빛이 들어올 수 있도록

내 마음의 창을 열어 두겠다

꼼짝없이 밝음의 포로가 되어

환하고 밝게 살아간다면

그 속이 얼마나 따습고 좋겠는가

생각만 해도 기분 좋은 일이다

-박철. <한해를 비는 마음>-

덧붙이는 글 | 2004년 3월 여행스케치에 실렸던 기사를 조금 고쳤습니다.