ⓒ 김준

ⓒ 김준

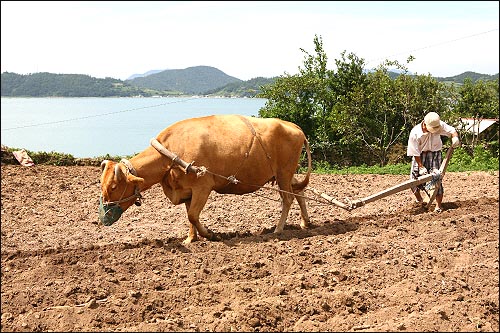

"이랴, 해랴, 해이-, 해, 자라, 워--, 물러!"

전남 여수시 화양면 장척마을에 사는 김 할아버지는 누렁이와 15년째 같이 살고 있다.

올해 칠순을 앞둔 김 할아버지는 지게에 쟁기를 얹고, 연신 눈을 껌벅거리는 누렁이를 앞세워 바다와 접한 비탈진 텃밭으로 나왔다. 말이 텃밭이지 800여 평이나 되는 큼직한 밭은 김 할아버지의 소유는 아니다. 같은 마을 사람이 놀리고 있어 약간의 사례를 하고 빌린 것이다.

오늘이 쟁기질 날을 받아놓은 그 날이다. 바람이 좀 있지만 맑은 하늘의 초가을 날씨다. 그렇지 않아도 아침과 오후 그리고 저녁의 기온차이가 커서 몸을 풀어야겠다고 생각하던 터인데 주인이 누렁이의 맘을 읽은 모양이다. 이제 3개월 된 귀여운 송아지가 껑충거리며 뒤서거니 앞서거니 따라나섰다.

누렁이, 쟁기질로 모처럼 몸풀다

누렁이가 쟁기질을 하기 시작한 것도 벌써 12년째 들어섰다. 암송아지가 어른 구실을 하려면 2년 정도 자라야 하고, 3년이 되면 쟁기질을 시작한다. 요즘은 대부분 트랙터나 경운기를 이용하기 때문에 소를 가지고 쟁기질을 하는 모습을 보는 것이 쉽지 않다.

벌써 1시간째 밭을 갈고 있는 누렁이는 힘이 드는지 씩씩거린다. 그늘진 곳에 매어 놓은 3개월 된 송아지가 엄마소 누렁이의 밭갈이를 흥미롭게 쳐다보고 있다. 녀석도 몇 년 자라면 엄마처럼 멍에를 지고 밭갈이며 논갈이며, 써레질을 할 것이다.

15년 전 김 할아버지는 새끼소인 누렁이를 키우기 시작했다. 누렁이의 엄마소는 30여 년 전 김 할아버지가 큰돈을 주고 장만했다. 그 동안 남의 소를 가져다 '배내기'도 했지만 암소를 낳지 않아 큰 재미를 보지 못했다. 그래서 큰 맘 먹고 목돈을 내어 암소를 들였다.

그 소가 10여년 동안 8마리의 송아지를 낳았고, 지금 쟁기질하는 소가 김씨가 받은 막내였다. 다른 송아지는 2~3년 키워서 엄마구실을 할 때쯤 내다 팔았지만 누렁이는 김씨가 15년째 키우고 있다. 누렁이도 10마리의 송아지를 낳아 살길을 찾아 보냈다. 지금 김씨 곁에 있는 녀석은 누렁이와 갓 태어난 송아지뿐이다. 그래서 더욱 애정이 간다.

ⓒ 김준

ⓒ 김준

성질이 온순한 누렁이는 김 할아버지를 잘 따른다. 녀석은 태어난 지 2년만에 쟁기질을 시작했다.

쟁기질을 배우기 전에 코를 뚫고 고삐를 채운다. 흔히 고삐풀린 소라는 표현을 한다. 고삐를 채우면 인간이 끄는 대로 움직여야 한다. 그렇지 않으면 코가 많이 아프기 때문이다. 그리고 쟁기를 달고 고삐에 짧은 줄을 매달아 앞에서 끈다. 이것이 쟁기질 훈련이다.

김 할아버지의 누렁이처럼 성질이 온순한 소는 2~3일 훈련을 하면 쟁기질이 가능하지만 성질이 사나운 소는 2년이 넘어도 앞에서 끌어야 한다.

지금처럼 경운기나 트랙터가 보편화되기 전에는 쟁기질을 할 수 있는 소가 있다는 것은 '반농사'나 다름없다. 누렁이처럼 실한 소는 논과 밭을 갈고, 써레질을 하고, 퇴비를 비롯해 짐을 운반하는 등 농사를 짓는 데 반드시 필요했다. 소가 없는 사람들은 며칠 품을 삼아야 소를 갖고 있는 집에서 소를 빌릴 수 있었다.

그러다 보니 소를 장만하는 것이 큰일이었다. 그래서 등장한 것이 '소배내기'라는 풍습이었다. 새끼소를 가져다 잘 키워 어미소가 되고 다시 새끼를 낳으면 어미소를 주인에게 주고 새끼소를 갖는다. 이렇게 해서 송아지를 장만해 잘 길러서 농사를 지었다. 이런 방식으로 소를 갖는 것을 '소배내기'라고 한다.

김 할아버지는 바다가 보이는 비탈 밭 400평을 갈아서 달래를 심을 생각이다. 이렇게 달래를 심으면 11월부터 3월까지 수확할 수 있다. 겨우 100여 평의 밭을 가는데 1시간 이상의 시간이 걸렸다. 경운기로 간다면 400평을 다 갈고 남을 시간이고, 트랙터로 간다면 일을 마치고 다른 일을 보고 있을 것이다.

ⓒ 김준

소에게 막걸리와 낙지를 먹이기도

김 할아버지는 소리에 맞춰 느리지도 빠르지도 않게, 누렁이가 따라가기에 적절하게 고랑을 만들며 밭을 간다. 간혹 돌멩이가 나오면 '워'하며 소를 세우고 주워서 가장자리에 던져놓는다. 밭담이 돌담을 이루고 있는 것을 보면, 밭을 만들기 위해 얼마나 많은 돌을 골라냈는지 가늠할 수 있다.

쟁기보습에 겨우 올라온 흙들은 볏에 이르지 못하고 쓰러진다. 누렁이의 입막음을 해 놓은 '부리망' 사이로 거친 숨을 몰아 내쉰다. 옛날에는 부리망을 짚으로 새끼를 꼬아 만들었지만 지금은 로프로 엮은 망이나, 그물 망을 사용한다.

쟁기질 소에게 제일 힘든 것은 무논을 가는 일과 써레질이다. 나락을 심기 위해 논에 물을 집어넣고, 독새풀('둑새풀'의 전라도 방언)이 잔뜩 난 논에 퇴비나 보리 대를 집어넣고 갈아엎는다.

이 일은 여간 힘이 드는 게 아니다. 그런데다 이 무렵, 논과 밭 곳곳에 채소를 비롯한 농작물들이 먹음직스럽게 자라있다. 쟁기질 소나 짐을 운반하는 소에게 이보다 좋은 간식거리가 없다. 주인이 잠시라도 한눈을 팔면 어김없이 남의 밭과 논에 들어가 일을 치기 마련이다. 뿐만 아니라 쟁기질을 하다가도 옆에 먹을 것이 보이면 하던 일을 잊어버리고, 먹는 것에 정신이 팔린다. 그래서 소에게는 부리망을 씌워 둔다.

대신 이런 소를 움직일 때는 늘 여물이나 특식을 준비해 둔다. 막걸리와 낙지도 특식의 하나다. 여름 쟁기질에 지친 소에게 큰 소주병에 막걸리를 가득 채워서 코뚜레를 들어 올려 입을 벌리고 깊이 넣으면 벌컥벌컥 마신다. 강제를 먹인다는 표현이 맞다. 혹은 연한 호박잎 등 넓적한 풀잎에 낙지를 싸서 소에게 먹이기도 했다. 그러면 지친 소가 거짓말처럼 일어나 쟁기질 등 하던 일을 계속했다.

ⓒ 김준

할아버지의 말을 알아듣는 누렁이

누렁이는 김 할아버지의 다양한 소리에 반응을 하듯 꼬리와 귀를 움직인다. '워'하고 멈추라고 하면 알았다는 듯이 꼬리를 흔들고, '이랴'하면 출발을 하며 귀를 움직인다. 이 정도의 대화를 나눌 수 있으려면 영화 '각설탕'에서 기수와 말보다 훨씬 가까워야 하지 않을까.

이제 겨우 세상을 느끼기 시작한 아기 소는 큰 눈을 벙긋벙긋하며 나무그늘에서 엄마를 기다린다. 보통 5개월 정도 키운 암송아지는 300여만 원에 팔리고, 수송아지는 250만원에 거래된다. 누렁이가 새끼를 낳은 지 3개월을 지나 4개월에 접어들고 있다. 벌써 누렁이는 아기 소에게 젖을 먹이는 것을 귀찮아 한다.

어미 소와 아기 소의 왼쪽 귀에는 노란 표식이 붙어 있다. 일종의 바코드와 비슷한 표식이다. 송아지가 태어나면 표식을 붙인다. 수입 소가 많은 탓에 이렇게 표식을 해 두어야 국산한우로 시장에서 대접(?)을 받을 수 있고, 광우병 등과 같은 질병을 예방하기 위한 관리에도 편리하기 때문이다.

농기계로 농사를 지으면 좋으련만 값이 만만치 않기 때문에 김 할아버지는 지금도 쟁기질 소를 고집한다. 사실 부치고 있는 밭은 기계보다는 쟁기와 소가 가장 어울린다. 흰색 헐렁한 남방에 빨간색 허리띠를 질끈 매고 있고 있는 김 할아버지는 누렁이와 꼭 닮았다.

맨발에 흰 운동화를 신은 김 할아버지는 이랑을 따라가며 방향을 잡고 돌멩이를 골라낸다. 느릿느릿 돌밭을 가는 김 할아버지와 쟁기질하는 누렁이, 그들이 만들어낸 삶의 흔적들 위로 바쁘게 자동차를 지나간다.

ⓒ 김준