【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲재활용 가게인 '트라이드 앤 트루' ⓒ 한나영

"나영, '트라이드 앤 트루 (Tried & True)'의 데브예요. 애날리아가 자기 입양 서류를 나영이 번역해줬으면 좋겠다고 하는데 혹시 이번 토요일에 올 수 있어요?"

지난 수요일 밤, 가족들과 함께 콘서트에 가는 도중에 한 통의 전화를 받았다. 전화를 걸어온 사람은 이곳 해리슨버그의 중고 알뜰 가게인 '트라이드 앤 트루'의 매니저인 데브.

'트라이드 앤 트루'는 이미 내 기사

<쓰던 거라서 찜찜하다고요?>로도 소개가 되었던 재활용 가게다.

이곳은 비록 중고품을 팔지만 깨끗이 손질되어 있고 아름다운 음악이 언제나 흘러나오는 카페 같은 느낌의 가게다. 게다가 우리 집에서 걸어갈 수도 있어서 이따금 내가 즐겨 찾는 곳이기도 하다.

그런데 얼마 전, 이 가게에 새로운 캐시어(현금출납계원)가 들어왔다. 나와 같은 동양인의 용모를 가진 젊은 아가씨였다. 하지만 원어민의 발음을 구사하는 걸 보니 동양계 미국인인 모양이었다. 나는 그 아가씨를 그 후로도 몇 번 더 봤지만 아가씨는 별 말이 없었다.

그런데 어느 날 그녀가 내게 말을 걸어왔다.

"혹시 중국인이세요?"

"아니요. 한국 사람인데요."

"저도 한국에서 태어났는데요."

"어머 그래요? 그럼 한국말도 할 줄 알아요?"

"아니요. 전혀 못해요. 한 살 때 미국으로 입양되었어요."

먼 이국땅에서 이렇게 입양된 한국인을 만나면 가슴이 아프다. 마음이 무겁다. 그리고 부끄럽기도 하고 죄송하기도 하다. 마음이 짠해진다. 내 잘난(?) 조국이 그 조국의 아들 딸 하나 제대로 품어주지 못해 낯선 먼 나라로까지 이들을 보냈나 하는 생각이 들어서다.

이런 서늘한 마음은 올해 들어 벌써 세 번째다. 지난 10월, '인터내셔널 페스티벌'에서 만난 3살된 한국인 입양아 메이시(소희)를 만났을 때도 그랬고, 메사누튼 도서관에서 만난 아줌마 로라를 만났을 때도 그랬다. 그리고 애날리아가 세 번째였는데 세 번 모두 마음이 무거웠다.

어렸을 때 입양된 이들은 한국말을 전혀 못했다. 하긴 이들에게는 자기를 낳아준 '어머니 나라'라는 한국이 그저 세계에 널린 많은 나라 가운데 하나일 뿐으로 특별한 의미가 없을지도 모른다는 생각이 들기도 했다.

미국으로 입양된 한국인 여대생을 만나다

▲자원봉사 캐시어로 일하는 애날리아. 손주 사진을 가져온 할머니가 사진을 보이며 설명하고 있다. ⓒ 한나영

"이름이 뭐예요?"

"애날리아예요."

"혹시 어렸을 때 불리던 한국 이름도 알고 있나요?"

"몰라요. 입양 서류는 제가 가지고 있는데 무슨 말인지 하나도 몰라요. 그냥 보관만 하고 있어요. 아참, 제 미들네임이 '임'이에요. 부모님이 임을 미들네임으로 넣었대요. 아마 한국과 관련이 있는 것 같기도 해요."

"애날리아는 임씨였던 모양이네요. '임'은 한국에 있는 성(姓) 가운데 하나거든요. 아니면 임으로 시작되는 이름이었거나…. 언제 우리 집에 한 번 놀러오세요. 여기에서 가까우니까."

자신의 이름을 '애날리아 임 타운젠드'라고 밝힌 이 아가씨는 해리슨버그의 블루리지 커뮤니티 컬리지(BRCC)에 다니는 학생이었다. 그녀는 양부모와 함께 살고 있는데 일주일에 한두 번씩 '트라이드 앤 트루'에서 자원봉사를 한다고 했다.

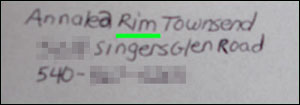

▲내 이름은 '애날리아 임 타운젠드' ⓒ 한나영

나는 애날리아에게 우리집 주소와 전화번호를 적어주면서 시간이 나면 서류를 가지고 집에 한 번 들르라고 했다.

그런 일이 있고 일주일이 지났을까. 바쁘게 지내느라 잊고 있었는데 바로 '트라이드 앤 트루'의 매니저로부터 전화가 온 것이었다.

'그래, 얼마나 궁금했을까. 자신의 출생과 관련된 입양 서류를 갖고 있었지만 까막눈이나 다름없었다니 얼마나 답답했을까. 얼마나 알고 싶었을까.'

애날리아를 만나기로 한 토요일, 한국에서 가져온 하회탈 공예품을 선물로 준비한 뒤 '트라이드 앤 트루'로 갔다.

"굿모닝, 애날리아."

수줍게 미소를 보내는 애날리아의 얼굴이 복잡해 보였다. 그리고 다소 흥분된 것 같았다. 혹시 지난밤에 잠을 설친 건 아니었을까.

가게 안에 함께 있던 매니저 데브에게 인사를 하면서 왜 애날리아가 전화를 안 하고 데브가 했는지 물어보았다.

▲한국인 입양 여대생 애날리아와 데브. ⓒ 한나영

"애날리아는 수줍음을 많이 타요. '나영'이란 발음을 못하겠다고 내게 전화해 달라고 했어요. 자기가 보관중인 서류를 가게로 가져올 테니 나영이 번역해 달라고요. 그래서 전화를 걸었던 거지요. 애날리아, 가게는 내가 볼 테니 나영과 함께 뒤로 가서 이야기해요."

데브의 배려로 카운터를 벗어난 애날리아는 그동안 보관해 온 서류와 앨범 사진을 들고 앞서 뒷문으로 나갔다. 애날리아의 미묘한 감정과 흥분이 등 뒤에서도 느껴지는 듯 했다.

"애날리아, 입양 서류를 번역해 달라고 했다는데…."

"네, 무척 궁금해서요."

"애날리아, 내가 한국의 인터넷 신문 프리랜서 기자로 일하고 있는데 애날리아 얘기를 써도 될까요? 그러면 혹시 부모님을 찾을 수 있을지도 모를 텐데. 부모님을 찾고 싶나요?"

"YES!"

내 말이 끝나기 무섭게 애날리아의 간절한 "YES"가 이어졌다.

"왜 찾고 싶은데요?"

무심하게도 나는 생뚱맞은 질문을 애날리아에게 던지고 말았다.

'아니, 내 핏줄을 내가 찾는다는데 거기에 "왜"가 왜 들어가야 해? 너라면 네 부모를 찾고 싶지 않겠냐.'

스스로 던진 어리석은 질문에 그만 후회가 되었지만 공은 이미 애날리아에게 넘어간 뒤였다.

덧붙이는 글 | 애날리아 이야기는 2편에서 계속됩니다.