【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

ⓒ 김민수

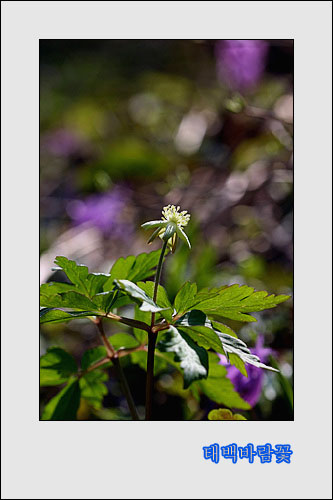

태백바람꽃을 만난 날 사람들은 그를 회리바람꽃이라고 했다. 그러나 분명 그는 회리바람꽃을 닮긴했어도 다른 존재였다. 집으로 돌아와 그의 이름이 '태백바람꽃'이라는 것을 확인한 후 봄은 바람꽃의 세상인가보다 했다.

태백바람꽃이라는 이름을 듣자 분단 문학의 새로운 지평을 연 작품이라고 평가되는 조정래의 대하소설 <태백산맥>이 떠올랐다. 여순(麗順) 반란 사건이 실패로 돌아가자 반란을 일으킨 자들이 지리산으로 퇴각하는 1948년 10월 24일부터 서막이 전개되는 <태백산맥>. 여순사건은 제주도 4·3 항쟁을 진압하기 위해 대기 중이던 여수 주둔 제14연대의 하급 지휘관이 주동이 되어 일으킨 무장 반란 사건이었다.

태백바람꽃, 태백산맥, 여순반란사건, 제주도 4·3항쟁이 마인드맵처럼 그려지면서 잃어버린 마을을 품고 있는 제주의 다랑쉬오름과 빨치산들의 근거지였던 지리산이 겹쳐졌다. 격동기를 온 몸으로 맞이하며 살았던 이들, 이데올로기의 희생양이 되어 치열한 삶을 강요당했던 이들을 떠올린다.

ⓒ 김민수

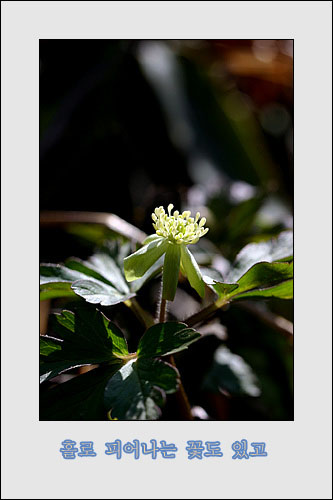

제주는 지금 유채꽃이 한창일 것이고, 저 다랑쉬오름 근처의 풀밭에는 피뿌리풀이 화들짝 피어있을 것이다. 1948년 4월 3일부터 피의 학살이 시작되었으니 지금쯤 피뿌리풀의 깊은 뿌리는 죽은 자들의 피가 흠뻑 배어있었을 것이다. 아니, 그들뿐 아니라 고사리장마에 쑥쑥 올라오는 고사리에도 망자의 피가 고여있을 것이다. 그런데 과연 우리는 그들의 죽음을 어떻게 만들고 있는가?

여전히 우리 사회는 레드콤플렉스의 망령에 사로잡혀 있으며, 이미 군사독재가 막을 내린 지 오래 되었지만 사회 전반에 군사 문화가 판을 치고 있다. 여전히 지역갈등을 부추기고 있으며 아직도 반공이데올로기는 유효하다. 대한민국보다도 미국을 사랑하는 것이 더 애국자인 것처럼 착각하는 이들도 있으니, 간혹 대한민국이 아닌 대한미국이 아닌가 싶을 때도 있다.

우리는 왜 이렇게 과거를 청산하는 것에 대해 인색한 것일까? 80년 5월의 광주, 학살자들이 여전히 떵떵거리고 살아가는 것을 보면 이 나라 민주주의의 진보는 그들만을 위한 잔치인 것처럼 느껴질 때가 많다. 그럼에도 불구하고 그러면서 한 걸음 한 걸음 역사가 전진한다고 믿기에 이 땅에서 희망을 보고 살아가는 것이리라.

ⓒ 김민수

문득 그 치열한 삶을 살아가던 그들이 걸어가던 그 길에도 봄이면 꽃들이 피어났을 것이고, 지리산 깊은 계곡 그 어딘가에서는 작은 들꽃들과 눈맞춤을 하던 그 누군가가 있었을 것이라는 생각에 미치자 우리네 역사가 너무 슬퍼서 소리내어 울고 싶어진다.

그 작은 들꽃들을 볼 겨를이나 있었을까?

꽃이 피고 진들 그들을 바라보고 '예쁘다!'

생각할 겨를이나 있었을까?

그들 마음 속에 품은 나라가 너무 아파

아무리 예쁜 꽃도 그들 마음에 담아둘 수 없었다.

그들의 피를 먹고

꽃들 피어났을 것이고

깊은 나무의 뿌리도

그들의 피를 머금었을 것이다.

그리고

그 들꽃의 아들의 아들, 아들의 딸들과 또 그 아이들의 아이들…

그 나무의 아들의 아들, 아들의 딸들과 또 그 아이들의 아이들…

그렇게 이어지며 봄날, 피어났을 것이다.

그 꽃 중의 하나…

바람에 흔들리며 피어나는 꽃 태/백/바/람/꽃

그리고 그 나무 중의 하나…

마음에 들어있는 사랑을 쓰는 자/작/나/무

- 자작시, 태백바람꽃

ⓒ 김민수

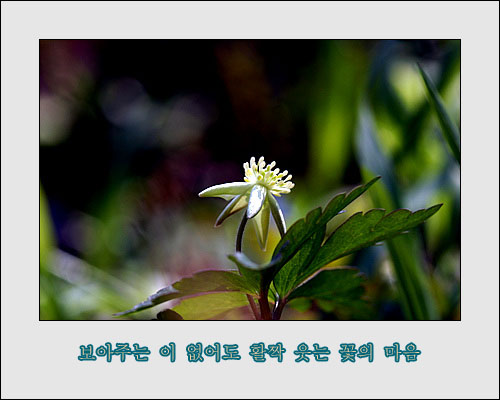

슬펐다. 가녀린 꽃들 속에도 이렇게 우리의 온 역사가 들어있겠구나 생각하니 그 작은 꽃들이 대견스럽기도 하고, 그저 자신만을 위해서 살아가는 자신이 부끄럽기도 하다. 자신이 부끄럽게 느껴진다는 것으로 인해 슬픈 것이다.

태백바람꽃은 이파리와 꽃술이 영락없이 회리바람꽃이다. 단지 꽃잎처럼 보이는 꽃받침이 뒤로 확 젖혀진 것이 특이한 모양이다.

어쩌면 그렇게도 그렇게도 당당할까? 그랬다. 그들은 아무리 작고 못 생겼어도 기죽지 않고 피어난다. 찢기면 찢긴대로 눌리면 눌린대로 그냥 웃으면서 피어나는 것이다. 다시 일어서는 들풀과 민중이 닮았듯이 당당하게 피어나는 작은 들꽃과 사람도 닮았다. 그래서 사람이 희망이다. 여전히….

ⓒ 김민수

해마다 5월이 되면 부르던 노래가 있었다.

봄볕 내리는 날 뜨거운 바람 부는 날.

붉은 꽃잎 져 흩어지고 꽃 향기 머무는 날.

묘비 없는 죽음에 커다란 이름 드리오.

여기 죽지 않은 목숨에 이 노래 드리오.

사랑이여, 내 사랑이여. - 문승현 글

그런데 올해는 5월이 시작되고도 한참이나 지난 후에 비로소 이 노래를 부른다. 그만큼 이기적인 삶을 살아가고 있다는 증거일 것이다. 태백바람꽃, 그를 보면서 다시금 치열했던 역사를 다시 돌아보며 그 뜨거웠던 거리를 떠올리게 되었다. 태백바람꽃, 그 특별한 이름을 가진 꽃이 고맙다. 잠자고 있던 나의 한 부분을 잠깨워 준 그가 고맙다.