▲20대 엄마누군가가 흘리듯 말한 그 "대중작가"라는 한마디가 엄마의 이십대 후반을 갉아먹었다. 그 충격에 엄마는 신경쇠약에 걸렸다. ⓒ 윤솔지

1970년 내가 태어나기 한참 전 스물다섯의 엄마는 문학소녀의 꿈을 안고 서라벌예대를 졸업했다. 그러나 생활이 녹록지 않은 탓에 출판사에 근무하며 생계를 이어나갔다. 외할머니, 어린 삼촌들 등 먹여 살려야하는 가족은 많았지만 짐을 같이 덜어줄 친척은 적었다. 엄마는 닥치는 대로 글을 썼다. 잘 팔릴 만한 글을 썼고 대중작가가 되었다.

'대중작가 주제에...'

엄마를 알아보지 못한 평론가들은 엄마에 대해 지나가듯 이렇게 이야기했다. 그 충격에 엄마는 신경쇠약에 걸렸다. 길을 걸으면 건물이 무너질 것 같고 계단을 오를 때면 굴러 떨어질 것 같았다. 누군가가 흘리듯 말한 그 '대중작가'라는 한마디가 엄마의 이십대 후반을 갉아먹었다.

"맞지 뭐. 대중작가였던 것은 사실이었으니까. 그런데 그 말에 들어있는 느낌이 뭐랄까. 내가 이 세상에 커다란 공해가 된 것 같았어. 화를 낼 수도 견딜 수도 없어서 병원에서 입원해 있었고 몸무게는 38키로 아래로 떨어졌지."

우연한 계기... 한센병 환자들에게 받은 치유

엄마는 일하던 출판사도 관두고 병원에 입원했다. 그때 한 목사님을 만났다. 목사님은 엄마에게 한센병 환자들을 도와주고 있는 유판진씨를 한번 만나보라고 권했다. 마음이 조금 치유될 수 있을 거라고 했다. 당시 유판진씨는 전주에서 미감아(한센병환자들 사이에서 태어났지만 감염되지 않은 아이들)를 위한 고아원과 초등학교를 운영하고 있었다.

"유판진씨는 본인이 한센병에 걸린 적 있었어. 그 때문에 환자들이 소록도로 끌려가 격리되고 고통받는 것을 직접 목격했지. 그는 한센병에 걸린 환자들도 걱정했지만 이들이 낳은 자식들의 미래를 더 걱정했어. 미감아 아이들이 처절하게 소외당하고 쫓기는 것을 보고 아이들을 보호해야 겠다는 생각에 학교와 고아원을 세운 사람이야. 정식 초등학교로 인가도 받고 문제없이 중·고등학교로, 또 사회로 보내는 게 그 분이 하는 일이었어."

문둥병이라고 불리던 한센병은 '하늘에서 내린 천형'이라고들 했다. 떨어져나가고 무너진 외모의 그들을 만나는 것은 웬만한 마음가짐이 되어있지 않고는 마주하기 어려웠다. 하지만 죽기 전에 꼭 한번 좋은 일을 한번 해보고 싶었던 엄마는 유판진씨가 있는, 미감아 학교가 있는 전주행 기차에 몸을 실었다.

"그때 미감아 4학년 아이들을 1년동안 가르쳤어. 열한 살 아이들은 이미 자기들의 상황을 받아들이고 살아가고 있었어. 아이라면 투정도 부리고 서로 싸우기도 해야 하잖아? 그런데 그런 게 없었어. 한쪽 날개가 없는 것이 느껴졌지. 천방지축이 없었어. 월급을 탈 때면 빵을 잔뜩 사서 아이들과 들에 나가 먹으면서 노래 부르며 놀았었는데 그때 큰 치유를 받았어."

미감아 아이들을 만나고 1년동안 지내면서 한센병에 친근하게 느끼기 시작했고 엄마는 소록도를 자주 방문해서 친구들을 하나 둘 만들었다.

"작은 사슴처럼 슬픈 눈망울의 아름다운 섬, 이게 소록도의 뜻이란다. 사방이 바다로 둘러싸여 누군가들을 격리하기 딱 좋은 곳이었겠지. 그곳의 사람들은 세상과 동떨어진 곳에서 살았지. 직접 만나서 이야기 나누고 해보니 사람들이 그렇게 한결같이 고결할 수 없어. 운명에 대한 분노도 초월했다고 할까. 소록도까지 찾아온 사람들을 무척 반갑게 맞이하고 친구가 되어줬어. 그렇게 다니다 보니 일제시대 소록도 한센병 환자들의 항쟁사를 알게 되었지."

한센병은 정치 싸움에 이용될 단어가 아니다

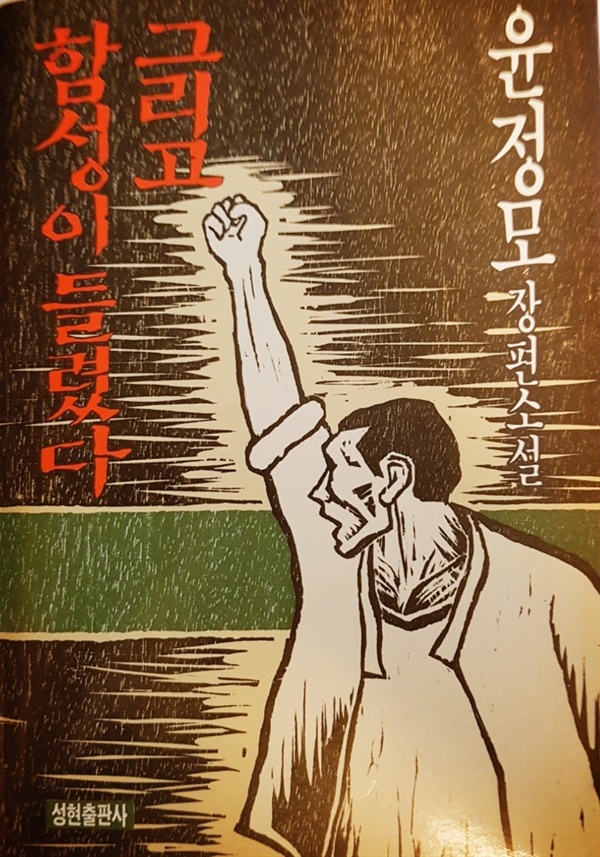

▲소설1982년 엄마는 소록도에서 있었던 일을 재구성하여 < 그리고 함성이 들렸다 >라는 소설을 썼다. ⓒ 윤솔지

일제시대 때 한센병 환자들은 숱하게 구타당하고 방치되고 버려졌다. 일본 출신 원장은 한센병 환자들을 노역시키며 자신만의 아름다운 정원을 만들었다. 그것도 모자라 자신을 신봉하도록 동상까지 세웠으나 제막식날 한센병 환자에게 모두가 보는 앞에서 피살당했다. 1982년 엄마는 소록도에서 있었던 일을 재구성하여 <그리고 함성이 들렸다>라는 소설을 썼다.

"몽둥이와 채찍으로 원생을 죽였고 심하면 낭떠러지로 차 굴려 죽이기도 했다. 뿐만 아니라 구실만 생기면 감금실에 끌어다 놓고 무자비한 고문을 했으며 치료 본관 의사진들은 우리 원생을 실험도구로 삼고 근거도 없는 유해한 약품을 투여, 수많은 원생들을 약물중독으로 죽어가게 했다. 우리는 우상을 거부한다 원장의 동상은 여기 세워질 수 없다. 아무튼 이런 모든 사정으로 인해 원장을 죽였다."

- <그리고 함성이 들렸다> 중에서

얼마 전 한 국회의원이 현 대통령에 대해 "상처가 났는데도 고통을 느끼지 못한 채 방치해 상처가 더 커지는 병이 한센병"이라며 "대통령도 똑같이 타인의 고통에 공감하지 못한다고 생각이 된다. 자신의 상처에 대해서 고통을 못 느끼는 병도 있다"며 한센병을 거론했다. 직접 만나보고 함께 동고동락한 입장에서는 어떤 생각이 들까?

"고통을 느끼지 못하다니? 한센병이 어떤 병인지 아니? 하루하루 신경이 무너져 그 틈으로 찬바람이 스며드는 것 같고 통풍처럼 뼈가 시려. 게다가 균이 갉아먹어 손과 발이 오그라들지. 그게 얼마나 고통스러운데! 그 아픔을 견디면서도 살아낸 사람들한테 그러면 안 되지. 우리 민족으로 함께 투쟁하고 겪어낸 사람들에게 어떻게 그런 말을 할 수 있지?"

엄마가 살아온 작은 역사, 딸이 기록하다

▲엄마는 항상 기록했다.그리고 함성이 들렸다. ⓒ 윤솔지

갑자기 엄마가 수년간 고생한 신경쇠약에서 어떻게 벗어났는지 궁금해졌다. 그건 어떤 계기가 아니면 고치기 힘든 병이기 때문이다.

"엄마는 신경쇠약에서 어떻게 벗어났어?"

"너 낳고. 언제 그랬냐는 듯이 싹 없어졌어."

농담인지 진담인지는 모르겠지만 확실한 것은 내가 태어난 날부터 엄마에게는 분신이 하나 생긴 모양이었다. 이제 둘의 나이를 더하면 100살이 훨씬 넘는다. 엄마와 함께 도란도란 하는 이야기는 그동안 엄마가 살아온 작은 역사의 기록이자 묵혀왔던 마음의 먼지를 조금씩 털어가는 과정이라는 생각에 대화가 즐거워졌다.

[기획 / 딸이 묻고 엄마의 삶이 답하다]

① 윤정모가 기억하는 80년 광주 "화곡동 작은 방에 수배자들이..." (http://omn.kr/1j7u8)

② 김귀정 죽던 날, 소설가 윤정모가 백병원에서 본 이상한 것들 (http://omn.kr/1jcxh)