| '아직은, 좋아서 하는 편집'은 오마이뉴스 에디터의 사는이야기입니다.[편집자말] |

편집기자가 집회 현장에서 시민기자를 만날 확률은 얼마나 될까. 거의 제로에 가깝다. 그 어려운 걸, 내가 해보긴 했다. 때는 지난 2017년 2월 25일. 우연한 만남은 아니었다. 매 주말마다 광화문에서 '박근혜 탄핵 촛불집회'가 열리던 그즈음, 경기도 외곽에 사는 내가 거의 촛불집회 막바지에 겨우 결합할 수 있었던 건 100% 이창희 시민기자 덕분이었다.

포항에 사는 기자님은 촛불집회에 자주 오시는 것 같았다. 안부 삼아 페이스북 메시지를 보냈는데 "광화문에서 코코아 한잔 하자"는 반가운 제안을 해주셨다. 기자님 만나는 것을 핑계 삼아 딸아이와 함께 광화문 촛불집회에 처음으로 나갔다.

기사로만 보고 듣던 '물밀듯'이란 표현이 어떤 건지 몸으로 실감한 그날, 인파를 헤치고 어렵게 이창희 시민기자를 만났다. 기자님과 함께 "겁나 맛있다"는 코코아 한 잔을 마시고 광화문 한복판에서 촛불을 들었다.

그 일이 있고 얼마 안 있어 박근혜는 대통령직에서 파면된 뒤 구속됐고 문재인 정부가 들어섰다. 종종 눈에 띄던 이창희 시민기자의 기사 수도 점점 줄어갔다. 그 무렵, 우연히 걸게 된 전화 통화에서였나. 내가 물었다.

"기자님, 요즘 왜 기사 안 써요?"

"아... 제가 좀 뜸했죠. 그런데 불만이 없어서 기사를 못 쓰겠어요."

"네?"

"그 전에는 뭔가 속에서 답답하고 화가 나는 것들이 있어서 기사를 막 쓰고 싶었는데, 박근혜 탄핵되고 문재인 정부 들어서고 하니... 화나는 게 없어서 못 쓰겠어요. 이렇게 평화로운데 뭘 쓰죠?"

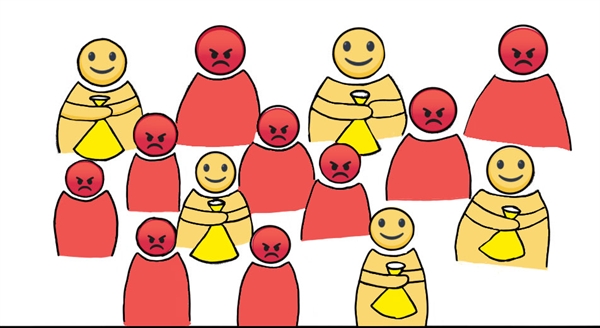

▲나만 겪는 일이 아닌 것 같아서 알리려고, 바꿔보려고 글을 쓰는 시민기자들. 글로 세상을 바꾸는 일, 누구나 마음만 먹으면 가능하다. 손그림 금경희, 채색 이다은. ⓒ 금경희

아... 그때 깨달았다. 많은 시민기자들이 그렇다는 걸. 그래 왔다는 걸. 시민기자들은 (긍정적인 의미에서) '프로불편러'였다. 정부의 실책이나 무능에 화가 나서 '이건 아니'라고 기사를 쓴다. 자신이 경험한 일이 합리적이지 않을 때도 주장성 글을 쓴다. 나 말고 다른 사람도 당할 피해를 막기 위해 기사를 쓰는 경우도 있다.

물론 내 불만을, 내가 입은 피해를 구구절절 나열해서는 기사가 될 수 없다. 독자들이 사건과 그 맥락을 알 수 있어야 한다. 무슨 일이 있었는지, 그래서 어떻게 됐는지, 그래서 기자가 뭘 말하고 싶은 건지 일목요연하게 써야 기사가 될 수 있다. 푸념이나 하소연이 대부분인 글, 상대방을 모함하거나 비방하는 글, 일방적이고 주관적인 글은 기사가 될 수 없다.

'맞벌이 부부 아이, 어린이집서 '배고픔 참는' 경우 생깁니다' 이 기사도 그렇게 나왔다. 이 기사를 쓴 기자는 같이 일하는 후배의 남편이다. 후배 기자는 최근 걱정이 생겼다. 네 살 아이의 하원을 책임지는 조부모님에게 일이 생겨 아이 하원에 문제가 생긴 것. 만약 그 일로 부모님이 아이 하원을 못 하게 되면 후배 부부가 퇴근 후 아이를 데리러 가야 하는데 그게 아무리 빨라도 오후 6시 반인 거다.

문제는 기사에 나온 대로 '오전 9시 등원~오후 4시 하원 기준으로 어린이집에서는 오전·오후 간식, 점심을 제공'하지만, '아이가 오후 7시 반까지 종일반에 남을 경우는 오후 3시께 간식을 먹고 하원할 때까지는 어떤 음식도 제공받지 못한다'는 데 있었다. 후배는 아이가 배고픈 걸 참으면서 부모를 기다려야 할 판이라며 속상해 했다. 이게 다 돈 때문이라면서.

그런데 여기서 반전. 후배는 속상해 하고만 있지 않았다. 이 일이 자신만이 겪는 일이라고 생각하지 않았기 때문이다. 어디선가 이런 문제 때문에 직장을 그만두거나 속앓이를 하고 있는 누군가를 떠올렸을 거다.

후배는 남편에게 아이를 등원시키고 난 뒤 어린이집에서 왜 이런 일이 생기는지 확인해달라고 부탁했다. 후배 남편은 확인하는 것에 그치지 않고, 한 발 더 나아가 왜 이런 일이 생기는지 이유를 알아내고 어떻게 하면 아이가 배고픈 채로 부모를 기다리지 않아도 되는지 따져 물었다. 이 기사는 그 결과다.

이와 비슷한 경우로 기사를 쓰게 되는 경우를 많이 봤다. 나만 겪는 일이 아닌 것 같아서 알리려고, 바꿔보려고 글을 쓰는 시민기자들. 내가 '프로불편러' 시민기자가 반갑다고 한 이유다. 좀 더 나은 세상을 만드니까. 글로 세상을 바꾸는 일, 누구나 마음만 먹으면 가능하다.