부모님의 이야기를 쓴 책이 지난 달에 나왔다. 출판사에서 보내준 책을 처음 내 손에 쥐었을 때, 가장 먼저 확인했던 건 252쪽과 253쪽이었다. 엄마 아빠와 함께 찍은 사진 2장이 실려있는 두 페이지. 나는 그 페이지를 가장 먼저 보고 싶었다. 글을 쓰고 책을 만들며 부모 생각에 자주 울곤 했는데, 책을 통틀어 바라보며 가장 활짝 웃을 수 있을 것 같은 두 페이지에서 나는 한참을 미소지으며 머물렀다.

책의 추천사를 써 준 김원영 변호사는 그 사진을 보며 '저자들이 이 글을 쓴 시간의 얼굴이다'라고 표현해 주었다. 그렇다. 이 책의 저자는 임희정이 아닌 아버지 임동명, 어머니 조순덕 그리고 딸 임희정이다. 나는 부모의 생을 겨우 가늠해 부족하게 표현했을 뿐이다.

저자소개 글에서도 나의 생각과 경력을 적은 문장보다 맨 마지막 '임동명과 조순덕의 딸이다' 이 한 줄 소개가 제일 좋다. 이 문장은 사려깊은 편집자가 챙겨준 문장이었다.

그렇다. 내 책은 모자란 내가 깊은 마음을 가진 좋은 분들의 도움으로 완성될 수 있었다. 나는 글을 쓰며 매번 나의 미약함을 확인했다. 겨우 자식이었고, 미미한 작가이자 미력한 나였지만, 그 '겨우'를 사랑하기로 했다. 대충이 아닌 애써 얻은 '겨우'였으니까.

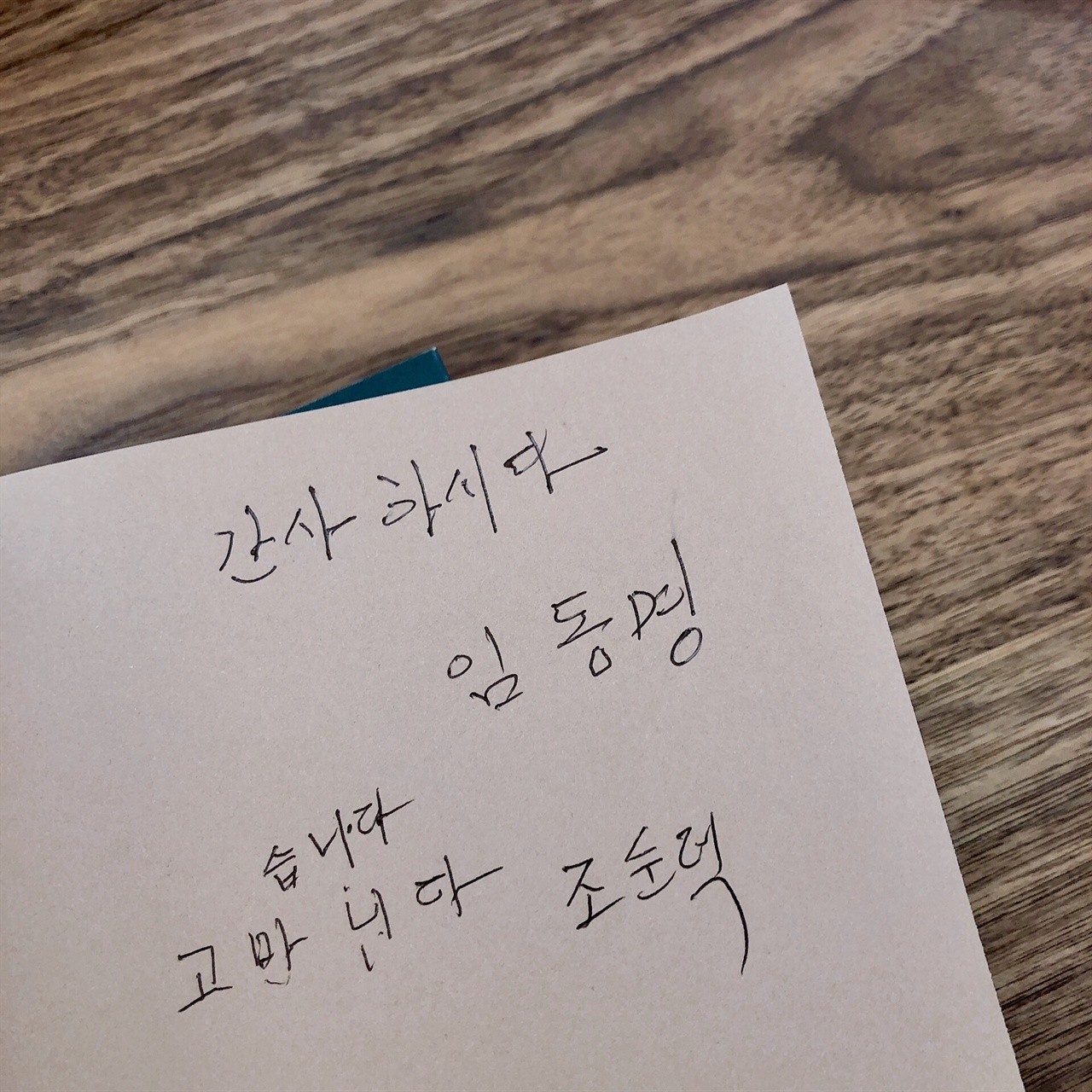

아빠 엄마가 손수 적은 친필 사인

책을 처음으로 선물한 사람은 당연히 함께 사는 남편이었다. 나는 설레하며 책을 폈고, 남편은 신기해하며 책을 열었다. 사실 남편은 내 책을 읽을 자신이 없다고 했다. 자기는 지금의 아버님 어머님을 보면 좋아서 웃음이 나는데, 책을 읽고 과거의 시간들까지 다 알게 되고 나면 행여나 슬퍼질까봐 조금 자신이 없다고 했다. 나는 그 마음이 참 고마웠다. 누군가의 지난 슬픔을 이해하게 된다는 것은 오히려 얼마나 큰 기쁨인지를 남편도 곧 알게 될 것이다.

책을 들고 부모님께 갔다. 책을 손에 들고 이리저리 살펴보시던 아빠와 엄마. 엄마는 글보다 띠지에 실려있는 짧은 소매 옷의 사진을 보고 내게 말했다.

"춥겄다! 추워!"

처음 들어보는 서평이었다. 아빠는 안 그래도 작아진 눈을 한껏 찡그린 후 애써 글자들을 읽어보려 했다. 나는 그 모습이 좋으면서도 애처로웠다. 결코 글자가 잘 보이지 않아 읽지 못하는 게 아니라는 걸 알고 있었기 때문이었다.

내가 가장 좋아하는 책의 두 페이지를 펼쳐 두 분께 보여드렸다. "엄마 아빠랑 같이 찍은 우리 사진 여기 있어요!" 부모님은 그제야 책을 보며 활짝 웃어 보였다. 내가 그림을 잘 그렸다면 엄마와 아빠를 위해 그림책을 만들고 싶다고 잠깐 생각했다. 하지만 내 마음을 그림으로 그리는 일은 글보다 어쩌면 더 어려울 수도 있겠다.

나는 지인들에게 선물할 책에 공동 저자인 아빠와 엄마의 사인을 꼭 함께 적고 싶었다. 아빠에게 볼펜을 쥐여주고 책 맨 앞에 '감사합니다'와 아빠의 이름 석 자를 써 줄 것을 부탁했다. '간사하다', '간사함나', '간사함니다'. 친필 사인이 새겨졌다.

엄마에게 볼펜을 쥐여주고 아빠의 사인 아래에 '고맙습니다'와 엄마의 이름 석 자를 써 줄 것을 부탁했다. '고마나다', '고마니다', '고마스다'. 친필 사인이 새겨졌다.

다른 건 그래도 괜찮았는데, 혹시나 감사한 마음은 간사한 마음으로, 고마운 마음은 고만한 마음으로 읽힐까봐 '간사하다'와 '고마나다' 사인이 담긴 책 두 권은 내가 갖기로 했다. 실은 간직하고 싶어서 따로 빼놨다.

흰 종이에 '감사합니다'와 '고맙습니다'를 써서 부모님 앞에 놓아드렸다. "아빠! 엄마! 이거 보고 천천히 써보세요." 한 글자 한 글자 바라보며 조심스럽게 다시 글자를 쓰기 시작한 아빠와 엄마. 이제야 아빠는 '가' 아래 미음 받침을 붙여 '감'을, 엄마는 '스 '아래 비읍 받침을 붙여 '습'자를 쓸 수 있게 됐다. 책을 받게 될 분들이 두 분의 친필사인을 보고 얼마나 좋아하실지, 유명 연예인의 사인을 받은 것처럼 괜히 혼자 마음이 뿌듯해졌다.

▲아빠와 엄마가 한 사인 ⓒ 임희정

▲한 글자 한 글자 꾹꾹 눌러 사인을 하는 부모님의 모습 ⓒ 임희정

난생 처음으로 들어보는 아빠의 말

부모님 집으로 돌아가 쉬고 있는데, 아빠는 서랍 깊숙한 곳에서 돋보기 안경을 꺼내더니 내 책을 한참 동안 들여다보았다. 고개를 푹 숙이고, 손가락으로 짚어가며, 꽤 오래 책을 바라보셨다. 시간이 흐르자 나지막이 아빠의 입에서 소리가 들려왔다.

'임희정', '아빠는 왜', '4시 반', '희정엄마', '밥'. 오랫동안 공들여 자신이 읽을 수 있는 단어들을 겨우 찾아내 읽고 계셨다. 나는 생각했다. 내가 가고 난 후에도 아빠는 저렇게 앞으로도 한동안 열심히 딸의 책을 읽겠지. 최대한 많이 아는 단어들을 소리 내 읽어보며 그렇게 책을 완독하겠지. 그리고 엄마는 그저 읽을 엄두도 내지 못한 채 딸의 사진이 실린 책 겉표지의 띠지를 바라보고 바라보겠지. 그것이 나의 부모가 최선을 다해 독자가 되는 방법일 것이라고 생각했다.

현관문을 나서는 길. 아빠가 말했다.

"책 재밌드라!"

이제 막 첫 책을 내고 작가가 된 딸에게 어떻게서든 책을 본 감상을 말하고 싶으셨을 아빠. '아버지, 이 책은 재밌는 책이 아닐텐 데요...' 울컥하는 마음을 누르고 "아빠 책 재밌었어?" 하며 맞장구를 쳤다.

책을 보는 내내 "책이 잘 팔려야 네가 조금이라도 용돈을 벌 것 아니냐"며 걱정하시던 아빠. '아버지, 이 책은 단 한 권도 팔리지 않는다 해도 괜찮아요. 아버지 손에 쥐여드린 것만으로도 저는 좋아요.'

나는 속으로 애써 마음을 다잡았다. 책을 만들고 나서도, 부모님께 책을 쥐여드리고 나서도, 글은 계속 써진다. 이런 아버지의 표정과 어머니의 말을 듣고 있으면 나는 계속 쓰고 싶다.

집에 돌아와 안부 전화를 걸었다.

ⓒ

"아빠 뭐하세요?"

"응! 니 책 본다!"

칠십 평생 단 한 권의 책도 읽지 못했던 아버지가 생에 처음으로 읽게 된 딸의 책. 그리고 나도 처음으로 들어보는, 책을 본다는 아빠의 말.

앞으로 이 한 권의 책이 나에게 많은 일을 하게 해 줄 것만 같다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 브런치(www.brunch.co.kr/hjl0520)에도 실립니다.