지난 3월 어느 토요일, 코로나 때문에 한 달 넘게 집에만 계신 친정어머니가 갑갑해 하는 것 같아, 가까운 근교에 있는 아버지 묘소에 함께 다녀왔다. 사람이 붐빌 수 있는 한식을 피해 미리 오길 잘했다고 생각했다. 집으로 돌아오는 강북강변도로 멀리 일산 킨텍스와 주위 고층 아파트가 보였다.

엄마 : "저기가 이번에 입주했다는 A네 집이니?"

나 : "그렇네."

엄마 : "너도 좀 부동산에 관심을 가져봐. A는 집이 몇 채니. 너는 글 쓰는 것만 좋아하지 말고."

나 : "어머나, 누가 들으면 온종일 글만 쓰는 줄 알겠네. 엄마, 내 팔자에는 2개가 없다고 생각하면 맘이 편해질 거예요. 하나는 아들이고, 하나는 집이야."

운전하던 남편이 말했다.

"우리 아들 있는데, 망고."

우리집 반려견 망고는 수컷이다. 나는 장난스럽게 말했다.

"그렇게 치면 아들이 둘이네, 당신까지. 아니면 개가 두 마리던가."

남편은 개띠다.

그 일이 있고 나서 6개월 뒤인 지난 일요일, 데칼코마니 같은 하루가 시작됐다. 지속되는 코로나 상황으로 8개월 넘게 집에만 계신 친정어머니가 답답해 하는 것 같아, 가까운 근교에 있는 아버지 묘소에 함께 다녀왔다.

부동산 오른 것보다 내가 반짝일 때

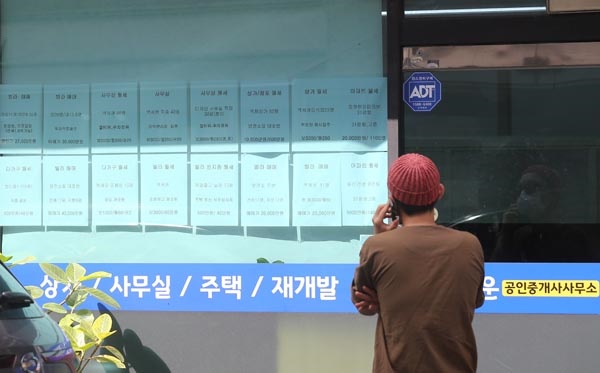

▲정부의 다중 규제에도 서울 집값이 좀처럼 쉽게 잡히지 않으면서 서울 외곽 지역에서도 아파트값이 9억원을 넘기고 보증금 5억원이 넘는 전세가 나오고 있다. 사진은 23일 서울 시내의 한 부동산중개업소 모습. 2020.8.23 ⓒ 연합뉴스

사람이 붐빌 수 있는 추석을 피해 미리 오길 잘했다고 생각했다(묘지공원의 안내에 따라 마스크를 쓰고 묵념만 하고 바로 자리를 떴다). 집으로 돌아오는 강북강변도로 멀리 일산 킨텍스와 주위 고층 아파트가 보였다. 여기까지는 똑같았다.

마침 친구에게 연락이 왔다. 남편은 길을 돌려 친구네 앞에 나를 내려주었다. 친구네 집은 50층 가까운 고층 아파트에서도 고층이라 파란 가을 하늘과 흰 구름이 시원하게 보였다. 창 밖 습기없는 가을바람까지 느껴지는 듯했다.

이런저런 이야기를 하다가 친구가 최근 이 아파트가 분양가의 2배가 넘게 팔렸다고 했다. 그럼 차익이 몇 억? 부동산에 관심을 두지 않은 대가가 이렇게 큰 건가? 갑자기 기분이 툭 떨어졌다. 집에 오는 버스 안에서 내내 우울했다.

다음 날 아침, <오마이뉴스> 한 기사에 인용된 그림책 작가 김지연씨의 글을 보았다.

"사람은 나서 죽음을 향해 달려가고 있지만, 중간중간에 반짝이는 것 때문에 살아간다. 그게 그림이었다. 내 삶을 구현하기 위해 끊임없이 공부하고 훈련을 해야 하는 과정이어야 한다. 내가 원하는 발원이 무엇인지 계속 노력해야 하는 것이다." - 이숙자 시민기자 '내 유품을 정리하는 마음으로, 그림일기를 씁니다' 기사 가운데

나는 우울한 마음을 다잡을 수 있었다. 나를 반짝이게 하는 발원은 부동산이 아닌 글쓰기다. 내 생각이 나만의 언어로 표현될 때 나는 반짝거린다. 그 글이 주위 사람들에게 가서 닿을 때, 매체에 내 글이 하나씩 기사화될 때 나의 반짝거림은 무엇과도 바꿀 수 없을 것이다.

2년 전, 나는 문득 중년의 한가운데서 흔들리고 있는 나를 보았다. 운좋게 은유 작가의 글쓰기 수업을 알게 되었다. 고등학교를 막 졸업한 사람부터 50, 60대까지 다양한 연령의 25명이 매주 합정동 작은 서점에 모여, 3시간 동안 책 토론과 글 합평(合評)을 했다.

나는 수업에서 학인들이 솔직하게 쓴 글을 읽고 충격을 받았다. 이혼이나 경제적 이유로 인한 가족 해체, 가족의 폭력이나 자살에서 온 트라우마, 가벼운 우울증부터 큰 수술을 감내해야 했던 병고(病苦), 장애인, 성 소수자 등 사회적 약자로 사는 삶. 학인들은 다양한 고통과 슬픔을 솔직하면서도 담담하게 썼다. 개인의 삶을 넘어 사회의 아픔을 고민하는 글도 많았다.

나는 글쓰기 수업을 통해 '삶을 읽는 감각'을 배웠고, 지금도 무뎌지지 않도록 노력한다. 반복되는 일상 속에서 삶의 의미를 찾는 글을 쓰고 싶기 때문이다. 보는 것, 듣는 것, 먹는 것, 말하는 것, 만지는 것, 일상의 모든 오감을 열어 그물망을 짠다. 무심히 흘려보내던 일상이 그물망에 걸리도록.

문과, 이과 가르는 퀴즈쇼의 차별

▲외꺼풀 매력 배우 김고은. 영화 <유열의 음악앨범> 스틸 이미지. ⓒ 무비락 , 필름봉옥 , 정지우필름

오늘 아침 남편의 한마디가 왜 날 기운나게 하는지 혹은 화나게 하는지, 점심 때 만난 친구와의 대화가 왜 즐거운지 혹은 지루한지, 저녁에 있을 친척 모임이 왜 반가운지 혹은 피하고 싶은지 나에게 말을 건다. 오늘 본 영화는 왜 날 웃게 하는지 혹은 울게 하는지, 오늘 읽은 책 속 문장이 왜 내 마음을 흔드는지 혹은 반감이 드는지 질문하며 나와 마주한다.

"인간적 성숙은 낯선 대상을 받아들이는 과정에서 혼란과 갈등을 겪으며 자기와 세상에 대한 이해가 깊어질 때 일어나는 것이다"(<싸울 때마다 투명해진다>, 32쪽)라는 은유 작가의 말처럼, 나를 있는 그대로 인정하고 이해한다면 타인의 감정과 입장을 조금 더 이해할 수 있지 않을까.

익숙했던 고정관념, 세월로 굳어져 간 고집, 좁은 경험에서 오는 성급한 일반화의 실을 끊고, 새로운 관점과 시각에서 풀려나온 실로 그물망을 더 촘촘히 짜 본다. 지금까지 당연하던 것이 당연하지 않게 그물망에 걸린다. 내 삶을 읽는 감각은 세상을 읽는 힘으로 뻗어간다.

"난 '무쌍(쌍꺼풀이 없는 눈)'이잖아."

무심히 말해놓고 그물망에 걸린 단어를 살핀다. 왜 '외꺼풀'이라고 하지 않고, '있어야 할 것이 없다'는 결핍의 이미지를 사용하는지 의심해 본다. 퀴즈쇼에서 "이번엔 이과 분들께 유리한 문제죠" 할 때, 문과-이과를 가르는 일반고를 나오지 않은 이들을 떠올린다. '현금 없는 매장' 스타벅스에서 카드로 결제하며, 신용불량자나 개인 사정상 신용카드가 없는 사람은? 의문을 품자 '커피 한 잔 속 차별'에 대해 쓰고 싶어진다.

나에게 요즘 어떻게 지내냐는 지인들의 질문에 "글을 쓰고 있어"라는 말이 아직 쉽게 나오지 않는다. 공모전에 등단하거나 책을 낸 것도 아니고, 유명한 사람도 아닌데 싶어 눈치를 본다. 나는 나를 알아가고 타인을 이해하고 세상을 조금 더 넓게 보는 '삶을 읽는 글쓰기'를 좋아하는 평범한 사람일 뿐이다. 하지만 지금이 내 생에 반짝이는 순간임을 의심하지 않는다.