아빠!

이곳은 연일 폭염 주의보가 내리는 칠월 하순의 한여름이에요. 아빠 계신 곳은 어떤가요. 그곳은 덥지도 춥지도 않은 살기 편한 곳인가요. 여기 식구들은 걱정하지 말고 아빠만 편히 잘 계시면 더 바랄 게 없어요.

제가 아빠에게 편지를 쓰고 싶었던 것은요, 아빠에게 못다 한 말이 너무 많아서예요. 사실 며칠 고민했어요. 이렇게라도 하고 싶었던 말을 해야 제가 좀 편해질 수 있을까 싶기도 했고, 언젠가 한 번쯤 이렇게 아빠를 향한 마음을 드러내놓고 싶었기 때문이에요.

그토록 다정다감했던 아빠가 세상을 떠나실 때는 정작 자식들에게 두루두루 하고 싶은 말을 충분히 못 하셨잖아요. 형제간에 우애하고 친척이나 이웃도 돌아보며 살라는 평소 아빠의 말씀인데요, 저는 아직 그렇게 살지 못하는 것 같아요.

넉넉하지 않았으나 아빠의 주변에는 늘 이웃이 있었어요. 간혹 엄마의 하소연을 들으며 자랐는데 '나도 없어 죽겠는데 어찌 남을 먼저 생각하는지 모르겠다'라며 한숨을 내쉬던 모습을 보기도 했으니까요. 그래도 우리 집은 늘 편안했어요. 욕심 없이 살아가는 두 분의 어깨 아래서 시원한 그늘도 만났고 비바람을 피할 수 있었으며 이만큼이 어디냐며 집이라는 따뜻한 울타리도 가질 수 있었으니까요.

아빠의 맏이로 산 시간이 저는 참 좋았어요. 물론 아빠를 미워하고 원망했던 날도 많았지만요. 당연히 인문계 고등학교에 갈 줄 알았는데, 학교 선생님을 찾아와 집안 사정을 얘기하며 저를 상업학교에 보냈을 때, 등록금 한 번만 내주면 학비 벌어 다닌다고 했을 때도 아빠는 모른 체하셨어요. 그런데요. 저도 자식 키우며 살아보니 알겠더군요. 충분히 뒷바라지 못 해주는 부모의 마음 말입니다. 어쩌면 자식 모르게 눈물을 훔치고 계셨을 아빠를 상상하는 일이 어렵지 않네요.

맏이가 조금만 집안에 보탬이 되어주면 가정 형편이 부드럽지 않겠냐던 말씀에 내 모든 꿈을 내려놓았다고 생각했는데 사실 저는 그때부터 꿈을 꾸기 시작했는지도 모르겠어요. 왜냐하면 이토록 성실하고 부지런하게 열심히 노력해도 나아지지 않는 삶에 대해 고민하고 회의하며 청춘의 시간을 보냈으니까요.

그 후로 아빠라는 존재를 조금씩 이해하기 시작했던 것 같아요. 결혼 이후에서나 말이죠. 이해하려고 들면 무엇이든 이해 못 할 일이란 없는 것 같습니다. 자식들은 왜 부모를 한 인간으로 바라보지 못하고 뒤늦게 후회하는 걸까요.

▲신혼 무렵 받은 아빠의 편지 ⓒ 김정희

아빠를 통해 저는 삶의 태도를 배웠습니다. 자식들을 공평하게 대해 주신 점, 삶에 대한 성실한 자세, 끊임없이 배우려 하셨던 열정, 꽃을 가꾸셨던 아버지의 낭만까지 모두 닮고 싶었습니다.

며칠 전 제 생일이었어요. 동생들과 밥을 먹었는데 유난히 아빠 생각이 났어요. 잊지 않고 늘 맏이의 생일 케이크를 사 들고 오셨잖아요. 여의치 않으면 "엄마 맛있는 것 사줘라" 하시면서 손주 손에 봉투를 챙겨주셨던 아빠를 어찌 잊을 수 있을까요.

아빠!

저는 요즘 책 출간 준비로 조금 분주하게 지냅니다. 이게 다 기록하는 아버지의 모습을 어릴 적부터 보고 배운 습관의 결과예요. 제가 가장 좋아했던 아빠의 모습은 일하는 모습도, 꽃에 몸을 기울이는 모습도, 엄마가 좋아하는 시루떡을 사 들고 오는 모습도 아니었어요.

고단한 일이 끝나고 식구들이 잠든 시간 방 한쪽 작은 탁자에 앉아 등불을 밝히고 뭔가를 적고 계시던 모습이에요. 농사일지 같은 것일지도 몰랐으나 저는 세상에서 가장 아름다웠던 아빠의 모습으로 기억하고 있습니다.

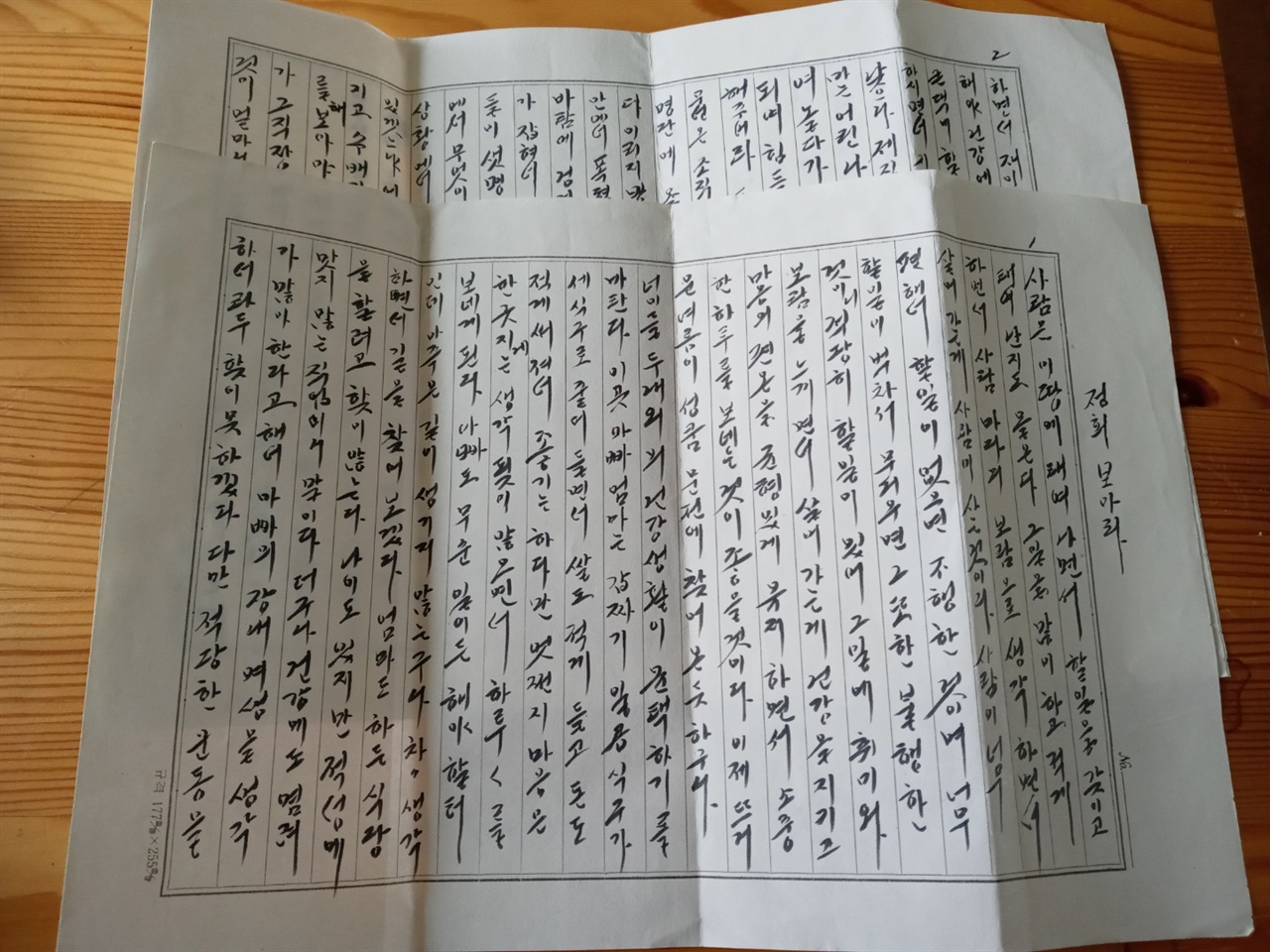

▲사위에게 보낸 아빠의 편지. 30년이 넘은 편지인데 글씨가 아빠의 성품같이 곧고 반듯하다. ⓒ 김정희

아빠의 마지막 손길을 저는 잊지 못해요. 제 손을 힘주어 잡았던 그 손아귀의 힘을요. 혼자 남은 엄마를 잘 부탁한다고, 동생들과 잘 지내야 한다고, 아빠 때문에 너무 슬퍼하지 말라고, 늘 말씀하셨던 것처럼 이만하면 여한 없다고, 잡은 손이 그렇게 말하고 있었어요.

한없이 존경하는 아빠!

제가 처음으로 아빠한테 간곡히 전할 말이 있어요. 그것은 바로 '엄마를 부탁한다'는 말이에요. 엄마는 지금 요양원에 계세요. 평소 아빠의 성정이라면 우리의 그런 결정에 역정을 내시지는 않을 거란 생각이 들지만, 너무 죄송할 따름이에요. 길고 지루한 요양원 생활을 하는 엄마를 뵐 때마다 가슴이 미어집니다.

이제 엄마 나이 구십이에요. 아빠와 헤어진 지 4년이 다 되어가요. 저작 활동이 안 돼서 미음으로 하는 식사지만 비교적 잘 드시는 편입니다. 그런 엄마가 아무쪼록 더 나빠지지 않고 아빠 계신 곳으로 갈 수 있게 도와주시라는 부탁 말을 하는 거예요.

며칠을 망설인 말입니다. 세상에 안 계신 아빠에게 엄마를 부탁한다는 말이 괜찮은지 고민했거든요. 하지만 엄마를 뵈러 요양원에 갈 때마다 드는 마음이에요. 엄마 건강 상태가 더 나빠져서 자식들 몰라보는 일이라도 생기면 어쩌나 하는 조바심이 들어요. 이대로가 참 좋은데... 이런 제 마음, 아빠는 아시리라 생각해요. 엄마의 남은 여생이 편할 수 있기를 빌고 있습니다. 아마 아빠였다면 분명 이런 말씀을 하셨을 것 같아요.

"자네, 거기서 뭐 하는가. 어지간하면 인제 그만 내 곁으로 오시게나!"

대문을 들어서며 늘 큰 소리로 부르던 아빠라는 호칭, 저는 아직도 이 호칭이 좋아요. 사랑하는 아빠, 이렇게 편지를 쓰는 날이 올 줄 생각이나 했겠어요. 이 자리를 빌려 사느라 수고하신 아빠의 생을 진심으로 존경하고 사랑했다는 제 마음을 전합니다.

덧붙이는 글 | 이 글은 개인 브런치에 실릴 예정입니다.