| 역사에 '만약'이란 게 없겠지만, 1860년대 시작된 근대가 우리 힘으로 이뤄졌다면 어땠을까를 늘 생각합니다. 하지만 불행하게도 우리 근대는 이식된 근대였습니다. 이식된 그 길을 서울에 남아있는 근대건축으로 찾아보려 합니다.[기자말] |

- 이전 기사

'김옥균의 갑신정변'이 우정총국에 미친 영향 http://omn.kr/1wacj에서 이어집니다.

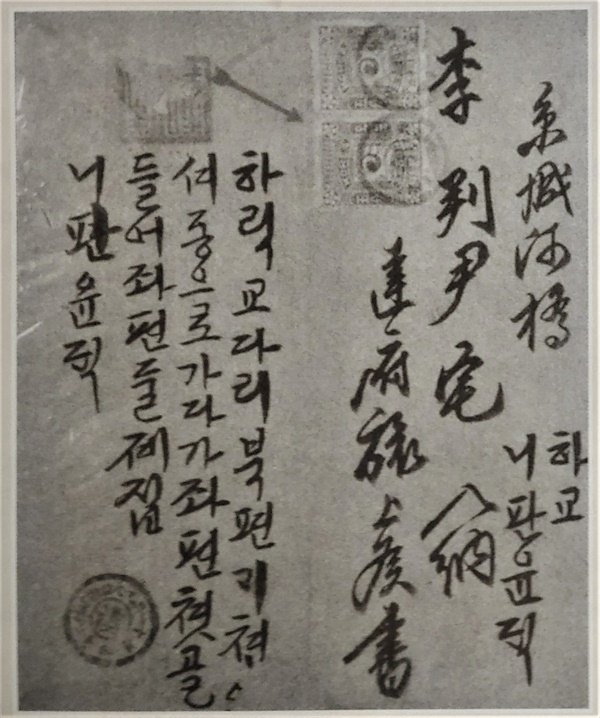

주소는 언제 생겨났을까? 토지조사사업을 끝낸 1918년 이후 각 땅에 지번이 생기면서부터다. 그 이전까지 편지는 '광통교 건너 왼쪽 첫 번째 골목에서 두 번째 누구누구 댁'이라 적어 보냈다.

▲대한제국 편지주소에 "하릭교 다리 북편 개천에서 동으로 가다가 좌편 첫 골목으로 들어 좌편 둘째 집 이 판윤 댁"이라고 적힌 대한제국 시기 편지. ⓒ 이영천(국립고궁박물관 자료집 촬영)

지번과 주소가 생기면서부터 생활상 여러 편리성이 개선됐으나, 역으로 감시와 처벌도 한결 수월해졌음을 의미한다. 1968년 독재권력은 사람에게도 주민등록이라는 번호를 붙인다. 번호는 영구히 개인 소유지만 죽을 때까지 그 개인을 구속하기도 한다.

시급한 우편 사무

1876년 강화도조약으로 개항된 부산·인천·원산에 일제는 막무가내로 우편국을 세운다. 조차지 치외법권을 활용한 의도적 도발 행위다. 각 개항장 거류민 용도라는 꼼수를 부려, 1891년엔 서울에도 '인천우편국 경성출장소'를 설립하기에 이른다. 일제의 이런 도발로 우편국 등이 1894년 전국에 29개로 늘어나 영향력을 발휘하기 시작한다.

1893년 8월 조선은 기존 전신 업무를 총괄하던 조선전보총국을 확대하여 '조선전우총국'을 설립한다. 총판으로 조병직(趙秉稷)을 임명, 우신총국과 전보총국으로 이원화한다. 우신총국은 국내우편 담당(내체우신)과 국제우편 담당(외체우신) 업무를 관장한다. 갑신정변 후 실로 9년 만에 재개된 우정사업이다.

하지만 이듬해 동학혁명과 뒤이은 일제의 경복궁 침탈 및 청일전쟁으로, 우편 사무는 사실상 전면적으로 중단되고 만다. 이런 기화로 한반도 내 일본 우편국은 갈수록 늘어난다. 전우총국 또한 갑오개혁 여파로 공무아문 산하 '전신국과 역체국(驛遞局)'으로 분리된다.

1895년 을미개혁 때엔 농상공부 '통신국(通信局)'으로 우편과 전신 업무가 다시 통합되는 우여곡절을 겪고서, 그해 6월에서야 가까스로 서울∼인천 간 우편 업무가 재개된다. 우편 업무 재개까지 실로 만 10.5년이란 시간이 필요했다. 그 후 창간된 독립신문의 전국적 보급은 사실상 이때 재개된 우편 사무에 큰 혜택을 입는다.

▲한성우체총사대한제국 시기 서울의 우편 업무를 총괄하던 한성우체총사 모습. ⓒ 이영천(우표박물관 촬영)

통신국 2개 과 중 체신과는 우체·전신·전화·전기 사업을, 관선과는 선박·해원(海員)·항로표지(航路標識)·표류물·난파선·항칙(港則)·수운 회사·수운 사업을 감독했다.

1900년 1월 1일을 기해 국제우편 업무를 개시하고 만국우편연합(UPU)에도 가입한다. 그해 3월 통신국을 다시 독립기구인 '통신원(通信院)'으로 분리 개편한다. 통신원 업무는 기존 통신국에서 관장하던 사무 일체였다.

전화기 도입

첫 전화기 도입을 1882년 3월로 추정한다. 1896년 백범이 고종의 전화로 목숨을 구했다는 이야기가 있으나, 이 기록도 곳곳에 허점이 있다. 그러함에도 1898년 이전, 궁궐을 중심으로 각 관청까지 전화 사용이 일반화되었다는 게 정설이다.

경운궁에 전화 교환대를 설치하고, 왕실 업무수행기관인 궁내부와 정부 부처인 각 아문(衙門) 간 전화선을 연결해 왕명을 전달한다. 아울러 나라 관문이라 할 만한 인천감리서 및 인천재판소와도 잦은 통화가 있었던 것으로 보인다.

▲전화교환원초창기 전화 교환원은 주로 남성이 맡았음. 여성 교환원은 비교적 뒤에 등장한 점으로 미루어 일제강점기 사진으로 추정. ⓒ 국립중앙박물관

초창기 전화는 주로 장거리 시외전화로, 선박에 의존하던 해외 교역으로 서울 관문인 인천항을 특히 중요시했다. 따라서 제반 통신과 전화가 인천에 집중되었음은 불가피한 현상이었다. 1902년 서울∼개성에 이어 개성∼평양 간 전화가 개통되고, 이듬해 서울∼수원이 개통된다. '한성전화소' 산하엔 마포·도동(동대문)·시흥(영등포)·경교(서대문) 지소를 개설한다.

일반인이 전화를 사용하기 시작한 것은 1902년으로 서울 2인, 인천 3인에서 1903년 서울 16인, 인천 14인으로 늘어난다. 1905년에 이르러 서울 50인, 인천 28인, 수원과 시흥 각 1인 등 모두 80인이었다.

빼앗긴 정보통신 주권

1905년 을사늑약으로 외교권을 박탈당한 한국이 일제에 빼앗긴 건 이뿐만이 아니다. 철도 중심의 교통 주권과 화폐·재정권을 빼앗겼고, 거기에 더해 '한일통신기관협정'을 통해 정보통신 주권마저 빼앗겨 버린다. 기존 한국의 통신시설이 송두리째 장악당한다. 통신원을 폐지하고 통감부 산하에 '통신관리국'을 두어 한국 정보통신 산업을 떡 주무르듯 한다.

일제는 기왕에 불법으로 진출한 71개 일본 우편국을 최대한 활용한다. 아울러 이들이 취급하던 우편저금과 우편환을 그대로 적용한다. 일제는 막대한 전비(戰費)를 적자 공채 발행으로 충당하고 있어 이를 메우기 위해 우편국 금융을 활용, 바닥까지 박박 긁어 서민들 주머니마저 털어내는 전술을 편 것이다. 강압적으로 저축을 강요하던 풍습은 이때 시작되어 1970년대 개발독재까지 이어진 구습이다.

1910년 강제 병합 후 총독부 '통신국'은 전기통신·해운·기상관측·가스(Gas) 업무까지 관장한다. 1912년 통신국을 '체신국'으로 바꾸면서 기상관측을 떼어 내무부로 이관시킨다. 1919년에는 선원양성소인 '해원양성소'를 인천에 세워 1927년 진해로 이전시킨다. 전력 에너지 공급이 시급해지자 1923년 수력발전 업무를 전담하는 '임시수력조사과'를 체신국 내에 두기도 한다.

우편국에서 우체국까지

일제는 1905년 우체사와 전보사를 합해 '우편국'으로 개편하는 한편, 1906년엔 우편·전신·전화는 물론 통신 업무 전반을 수행하게 한다.

강제 병합 후 조선총독부는 '조선총독부 통신관서 관제'를 통해 이를 재정비한다. 전신·전화 취급 여부에 따라 '우편국과 우편소'로 이원화한 조직을 전국에 촘촘하게 심는다.

1906년 기존 업무에 국고금 수취와 저축업무까지 곁들인다. 이를 통해 효율적인 식민 통치는 물론 빈발하는 각 지역 의병을 탄압하고, 아울러 군수산업에 필요한 자본축적이라는 목적을 충실히 수행할 기구를 만들어 낸 것이다.

시간이 지나면서 우편국 수는 줄고 소규모 우편소는 증가한다. 이는 순전히 일제의 침략성 때문이다. 일제는 중국 침략 준비를 위해 일본과 만주를 연결하는 통신망 확장에 열중한다. 이는 곧장 군·경찰 통신시설 확장으로 이어지고, 일반인이 이용하는 공중통신과 우체국 망 확충은 뒷전으로 밀린다.

그러함에도 공중용 통신시설 확충은 식민지 통치기반 강화에 필수 요소였다. 이는 치안유지를 통한 의병 탄압 및 반대 세력 제거와 직결된다. 따라서 공중용 통신시설 고도화는 강압적 식민 지배와 밀접한 관계였다. 게다가 1910년을 전후해 이주 일본인이 크게 늘어, 그들의 통신 수요도 급증했다.

▲경성중앙전화국 광화문 분국1923년 경성우편국 업무를 분리해 설립한 경성중앙전화국의 광화문 분국 모습.세종문화회관 좌측 뜰 자리로 추정. ⓒ 서울역사박물관

이 같은 이율배반적 상황에서 조선총독부는 1922년 '전신ㆍ전화 5개년계획'을 수립, 전신·전화 시설확장에 나선다. 1923년엔 민간자본을 유치 소규모 통신 기관을 설치·운영케 하는 '청원통신시설제도'를 도입한다. 운영비가 많이 드는 우편국 증설은 억제하고, 민간이 시설비와 유지비를 부담하는 소규모 우편소 장려정책이다.

이런 배경에서 우편소 증설이 이뤄진다. 일제는 1941년 이 모두를 우편국으로 명칭을 통일하면서, 우편소를 우편국과 구분하기 위해 특정우편국이라 부르는데 2/3가 일본인 소유였다.

해방 직후 특정우편국 비율은 94%로 남한 전체 692개 중 651개다. 미군정청은 1945년 11월 체신사업조사위원회를 설치, 이듬해 6월 특정우편국을 일반으로 전환한다. 이들은 모두 1949년 '우체국'이란 이름을 얻는다.

서울중앙우체국

▲경성우편국(1915년 이전)지금의 서울중앙우체국 뒤 충무로1가 입구 경성우편국. 일본우편전신국으로 사용하던 건물에 을사늑약 후 경성우편국을 이전시켰음. ⓒ 서울역사박물관

을사늑약이 체결된 해 7월 일제는 '경성우편국'을 일본우편전신국(현 서울중앙우체국 뒤에 1898년 10월 지은 서양식 2층 건물)으로 이전한다.

▲경성우편국1913년 착공해 1915년 사라센 풍 르네상스 양식으로 건축된 경성우편국. 맞은 편 조선은행 및 조선상업은행, 미츠코시 백화점과 더불어 식민지 서울의 중심상업지역을 형성. ⓒ 서울역사박물관

강제 병합 후인 1913년 이 건물 서쪽에 새로운 청사 신축에 들어가 1915년 완공한다. 붉은색과 흰색의 3층 건물은 무척 위압적이었다.

▲서울중앙우체국(1957년 이후)일제가 지은 경성우편국이 한국전쟁 때 파괴되자, 그 자리에 1957년 지은 서울중앙우체국 모습. 이 건물은 1981년 헐리고 새 건물로 대체되었음. ⓒ 이영천(우표박물관 촬영)

경성우편국이 1939년 10월 '경성중앙우편국'이었다가, 해방 후인 1949년 '서울중앙우체국'이 된다. 일제가 지은 경성우편국 건물은 한국전쟁 때 파괴되어, 1957년 같은 자리에 3층 철근콘크리트 건물이 들어선다. 1981년 같은 자리에 다시 13층 대형건물이 들어서 중앙우체국 기능을 수행하다, 2007년 영문 'M'자를 형상화한 지금의 포스트타워(Post tower)가 위용을 드러낸다.

▲서울중앙우체국1981년 지은 건물을 헐고, 영문 'M'자를 형상화하여 2007년에 새로 지은 서울중앙우체국. ⓒ 이영천

대한제국 시기 방대한 임무를 수행하던 우체국은 그동안 많은 기능을 여기저기 떼어주고 초라해졌다. 지금은 우편업무 제반과 우체국예금·보험, 공과금 수납기능을 맡고 있다.

맨 처음 전자우편을 사용하던 생경한 경험이 또렷하다. 구한말을 살아낸 선조들도 그런 기분이었을까? '소식'이 유익하고 기쁜 기억으로 남아, 소통은 물론 더 좋은 삶을 일구는 도구로 커나가길 기대한다.