| 우리와 가장 맞닿아 있는 술 중 하나인 맥주. 우리는 맥주를 얼마나 알고 있을까요? 문화로서의 맥주를 이야기하고, 맥주를 마시는 사람들에 관하여 이야기합니다.[기자말] |

입대를 앞두고 있던 8년 전, 대학가 앞에 즐비했던 '세계맥줏집'에 들렀다. 맥주를 좋아하기 전이었고, 댈 수 있는 맥주의 종류도 다섯 개를 넘기지 못하던 시절이다. 무엇을 시켜야 할지도 몰랐다. 그저 어디서 많이 봤다 싶은 칭따오 맥주를 꺼내 오기에 바쁠 뿐이었다. 당시 맥줏집에는 나와 같은 갈지자들을 위한 친절한 설명이 자그마하게 붙어 있었다.

달콤한 과일 향이 나고, 쓴맛이 약한 맥주에는 '여자 손님들이 좋아하는 맥주'라고 적혀 있었다. 보통 'KGB'나 '써머스비' 같은 술에게 그런 호칭이 붙곤 했다. 우선 정확히 짚고 넘어가자. 이들은 맥주가 아니다.

맛을 깎아 내리겠다는 것은 아니다. 이 술에는 맥주를 규정하는 보리와 홉, 효모가 일절 들어가지 않기 때문이다. 이들 앞에 맥주라는 호칭을 붙인다면 '맥주 순수령' 처벌 1호 대상(?)이 될지도 모른다. 아마 이 설명이 가장 적합한 맥주는 단연 벨기에식 밀맥주(벨지안 위트 비어)일 것이다.

16세기, 독일 바이에른에서 '맥주 순수령'을 선포하고 맥주의 재료를 홉, 보리, 물 등으로 제한하는 동안, 인접 국가인 벨기에에서는 전혀 다른 풍경이 펼쳐졌다. 다양한 재료를 가미해, 새로운 맥주의 맛을 추구하는 실험이 이어진 것이다. 그중 우리에게 가장 익숙한 스타일의 맥주가 바로 벨기에식 밀맥주다.

▲호가든 ⓒ 오비맥주

선호도와 성별의 연관 관계를 설명할 방법을 찾지는 못 했지만, 2018년 리얼미터가 실시한 맥주 선호도 조사에서도, 남성은 페일 라거인 하이네켄(18.7%)을 가장 선호했고, 여성은 벨기에식 밀맥주인 호가든(13.5%)을 가장 선호했다.

하지만 벨기에식 밀맥주는 사실 성별을 가리지 않는, 맛있는 맥주다. 호가든은 오렌지 껍질과 고수 씨앗을 활용해 만든 알싸함, 효모의 정향, 밀의 부드러운 질감을 두루 갖춘 맥주다.

차가운 잔에 맥주를 3분의 2 정도 채워준 후, 캔이나 병을 흔들어 효모가 섞이게 한 다음 따랐을 때 그 맛이 극대화된다. 그런데 호가든은 단순히 대중적인 벨기에식 밀맥주를 넘어, 한 장르의 명맥을 계승한 이름이기도 하다.

고향의 맛을 지키고 싶었던 남자, 피에르 셀리스

'호가든'이라는 이름은 벨기에 중부 플람스브라반트의 마을인 '후하르든'에서 유래했다. 이 지역에서는 수백 년 전부터 벨기에식 밀맥주를 만들어왔다. 단연 지역의 자존심이라 할 만한 맛이었지만, 시대의 파도는 그 자존심을 꺾을 만큼 거셌다.

맥주의 유행이 필스너를 비롯한 금빛 라거 맥주로 넘어가기 시작했던 19세기, 이 지역의 밀맥주는 하락세를 걷기 시작했다. 1957년에는 호가든의 마지막 양조장이 문을 닫고 말았다. 이 동네에서 나고 자란 피에르 셀리스(1925~2011)는, 자신이 젊은 시절부터 마셨던 맥주의 맛이 사라지지 않기를 바랐다. 그가 바라는 것은 단순했다.

"내가 먹고 싶은 맥주라면, 내가 만들겠다!"

1966년, 셀리스는 벨기에의 한 낡은 양조장을 사들였고, 전통적으로 밀맥주를 만드는 레시피를 찾아 다녔다. 마침내 그가 세운 '호가든 브루어리'의 맥주는 세계적인 인기를 얻게 되었고, 이 맛을 따라하는 곳도 많아졌다. 하지만 1985년, 호가든 브루어리에 화재가 발생하게 된다. 공장이 전소되는 수준의 화재였는데, 화재 보험에 가입하지 않은 상태였기 때문에 타격은 더욱 컸다.

사면초가의 상황에, 맥주 대기업인 '인터브루(오늘날의 AB인베브)'가 구원의 손길을 건넸다. 인터브루는 재건을 위한 비용을 대출해준 은인이었지만, 생각지 못한 마찰이 발생했다. 대량 생산에 더욱 용이한 방식으로, 생산 방식을 바꾸라는 것이었다.

하지만 피에르 셀리스는 이윤의 극대화보다 맛을 원하는 사람이었다. 자본의 개입을 견딜 수 없었던 피에르 셀리스는 미국 텍사스로 떠났다. 텍사스 주 오스틴에 자리를 잡은 그는, 자신의 이름을 딴 '셀리스 브루어리'를 세웠고, 자신의 모든 것을 축적한 '셀리스 화이트'를 내놓았다. 대기업형 라거에 익숙했던 지역 사람들에게 벨기에식 밀맥주의 맛은 신선한 즐거움으로 다가왔을 것이다.

하지만 비슷한 운명이 반복되었다. 미국의 맥주 대기업인 SAB 밀러(Miller)가 셀리스 브루어리의 주식 상당 부분을 매입했고, 브루어리를 장악해나가기 시작했다. 피에르 셀리스는 결국 공존이 아닌 매각을 선택한다. 시대의 흐름 속에서 자연스러운 일일 수도 있지만, '젠트리피케이션'에 밀려난 골목 가게의 씁쓸함 역시 소환된다.

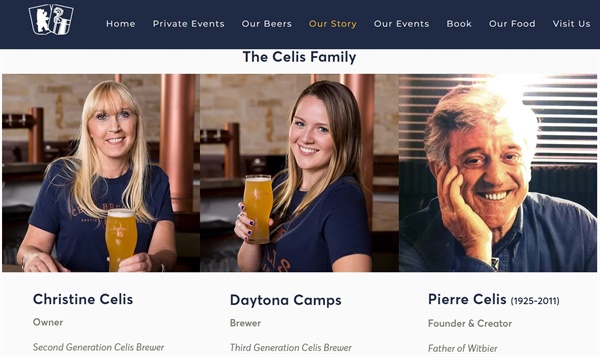

▲셀리스비어 홈페이지 캡처 사진. 맨 오른쪽에 있는 사진이 지금은 고인이 된 피에르 셀리스이다. ⓒ 셀리스비어

매각 이후 2011년 세상을 떠나기 전까지, 피에르 셀리스는 벨기에식 밀맥주를 세계에 알리는 일에 집중했다. 벨기에로 돌아와, 벨기에의 세인트 버나두스 브루어리와 손을 잡고 '세인트 버나두스 위트(St Bernardus Wit)'를 만들기도 했는데, 이것이 그의 마지막 작품이다. 피에르 셀리스의 사후, 그의 딸인 크리스탠 셀리스은 SAB 밀러로부터 '셀리스 화이트'를 돌려받는 데에 성공했고, 다시 선친이 지켜온 맛을 이어가고 있다.

고온다습의 폭염이 기승을 부리고 있다. 냉동실에 10분 정도 차갑게 두었던 호가든을 잔에 따라 마시는 것은 일상 속 작은 구원이다. 부자연스럽고 인공적이라 느껴졌던 향이, 요즘은 조화롭게 느껴진다.

지금 우리가 마시고 있는 호가든 맥주는 대기업에 의해 대량 생산된 맥주다. 대부분 벨기에가 아니라 국내에서 생산된 것도 사실이지만, 피에르 셀리스의 흔적이 남아 있다는 것은 분명하다. 싱그러운 맛이 혀를 스칠 때마다, 고향의 맛을 우직하게 지키고자 했던 한 노인의 낭만을 떠올려본다.