저는 신문기자였습니다. 20대 후반부터 30대 초반까지요. 경력은 짧지만, 그동안 제가 겪은 시련과 고난의 세월은 길고도 험난했답니다. 가능하다면 영화 <인터스텔라>에 나오는 시간을 뛰어넘는 블랙홀을 꼭 찾고 싶어요. 언론사 자기소개서를 쓰던 제게 돌아가 말하고 싶어서요. 아니, 반드시 찾아내 소리치려고요. "이 봐, 기자는 아니야. 제발, 그러지 마"라고요.

4년만에 기자를 그만두었다

기자 시절, 내향적인 성격이라 많이 고생했어요. 취재할 땐 낯선 사람을 만나는 건 둘째 치고 전화 거는 것부터 두려웠어요. 어느 정도였냐면 전화가 끝나고 나면 항상 제 귀가 벌개진 채 땀이 흥건해졌어요. 목소리도 덜덜 떨렸고요. 그만큼 제게는 힘든 일이었어요. 나중엔 '안녕하세요'라는 인사부터 '감사합니다. OOO기자입니다'는 마무리 말까지 모든 대사를 적어두기도 했어요. 그러면 마음이 한결 나았거든요.

편집기자도 해봤어요. 편집기자는 기사를 가치에 따라 지면에 배치하고, 제목을 짓는 일을 하는 사람이에요. 취재를 하지 않으니 내향적이라도 괜찮을 것 같았어요. 하지만 이마저도 오래 버티지 못했어요. 이번에는 성격 탓이 아니라 회사 때문이었어요. 여기서 자세한 사정을 밝힐 순 없지만, 언젠가 JTBC 손석희 사장이 말했던 '균형·공정·품위·팩트'가 하나도 없었다고만 해둘게요.

저는 결국 4년만에 기자를 그만뒀어요. 그리고 기자시절 겪었던 이런저런 이야기를 블로그에 썼어요. 남들에겐 소심하고 찌질해 보이지만, 고생하고 버텨낸 제 자신을 인정해주고 싶어서였어요. 다행히도 사람들은 제 글을 재밌게 봐줬고, 덕분에 출판사로부터 출간 제의를 받아 책을 내게 되었습니다.

사실, 출간 전에 고민했습니다. 이름난 기자들처럼 저는 '세상을 뒤흔들 만한' 특종이나 단독보도를 한 적이 없는데, 그런 기자 이야기를 누가 관심 있을까 했거든요. 하지만 언론사라는 회사를 다니던 평범한 내향인의 이야기라면 괜찮을 것 같았습니다. 복잡하고 어려운 저널리즘 대신 우리네 사는 모습을 보여주고 싶었어요. 회사 상사 앞에선 가만 있다가 속으로만 욕하고, 괜히 애꿎은 키보드만 힘차게 두들기는, 어느 직장인이든 한 번쯤 경험해봤을 이야기 말이에요.

참, 오마이뉴스 시민기자 시절의 에피소드도 한 꼭지 있습니다. 저는 주로 서평 기사를 썼는데, 카를 마르크스 책을 소개했던 내용이 포털 메인에 걸리는 등 큰 관심을 받았거든요. 덕분에 어느 보수단체에서 쓴 리포트의 '나쁜 사례'로 들어간 영광(?)을 누리기도 했답니다.

조용한 퇴사 아닌 소심한 복수

요즘 MZ세대에선 '조용한 퇴사'가 유행이라고 들었습니다. 진짜로 퇴사하는 건 아니고, 마음속에서 회사(일)를 떠나는 것, 시킨 일 외에는 하지 않는 '소극적 태도'를 말한답니다. 어떤 분들은 이걸 보고 태업, 태만이라고도 하던데. 저는 좀 다른 생각입니다. 아마 그 분들은 사실 회사에 애정이 누구보다 많았을 겁니다. 하지만 참을 수 없는 회사의 모습에 그런 소심한 복수라도 꿈꾸는 거겠죠. 저도 그랬으니까요.

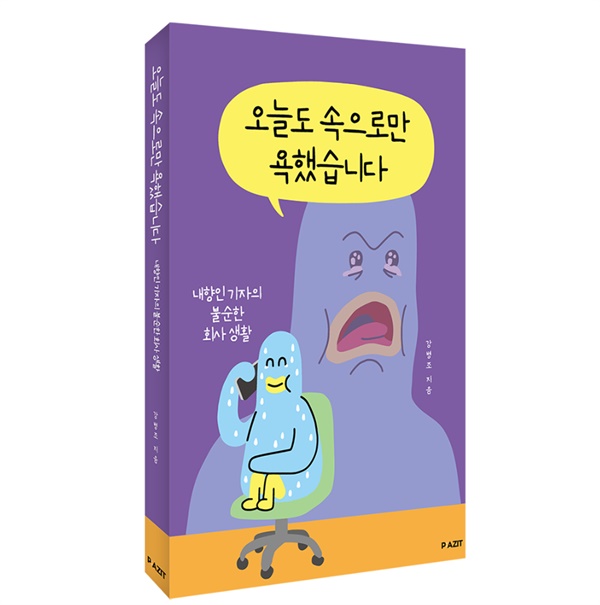

▲책 <오늘도 속으로만 욕했습니다> ⓒ 파지트

내향적인 기자의 불순한 회사 생활. 이 책을 읽을 독자들이 소심함과 찌질함 대신, 어떻게든 버텨보려는 이 시대 청년들의 마음을 읽어주면 더 바랄 것이 없겠습니다. 저 또한 훗날 '이불킥' 하더라도, 있는 그대로 추하고 못난 저를, 공개하는 용기를 내겠습니다. 그게 짧고도 긴 기자생활 동안 배운 유일한 '정신'이거든요.