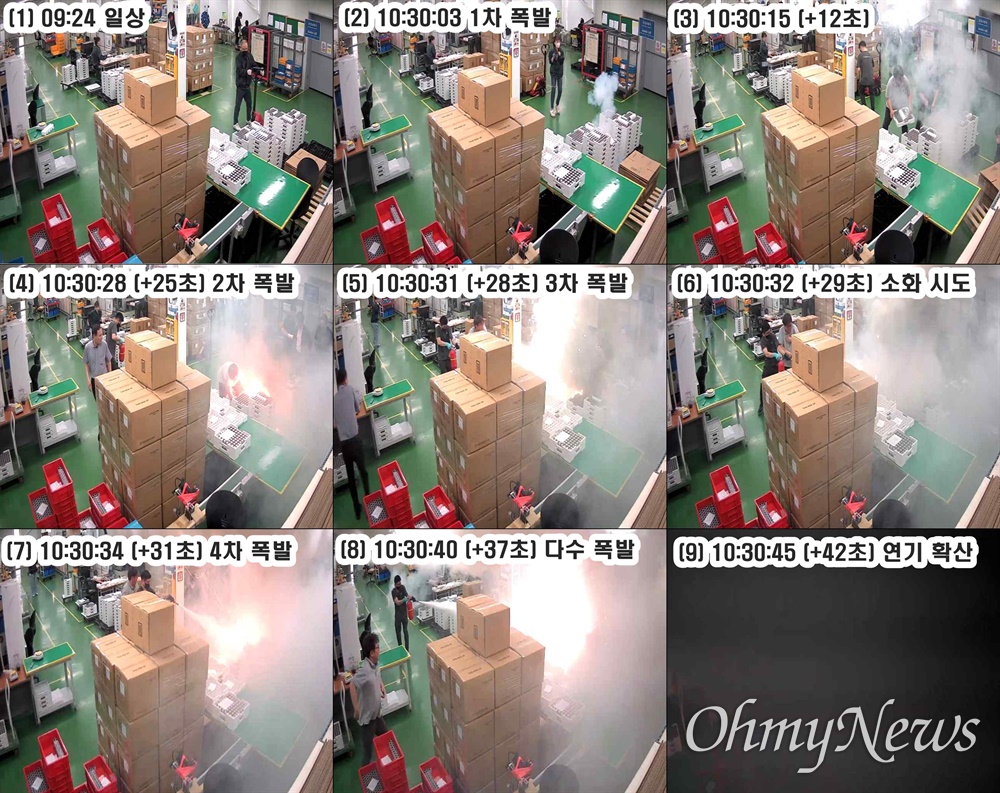

▲지난 24일 CCTV에 담긴 경기 화성시 아리셀 공장에서의 화재 상황. 오전 10시 30분 3초 1차 폭발 후 42초 만에 현장이 짙은 연기로 가득찼다. ⓒ 중앙긴급구조통제단, 오마이뉴스

23명이 사망한 화재 참사가 발생한 아리셀 공장의 생존 직원이 "평소 배터리 폭발이 수시로 발생했었다"며 "일하는 사람들은 폭발을 당연하게 여길 정도였다"고 증언했다. 또 이 직원은 숙련되지 않은 외국인 노동자들에게도 폭발 위험이 있는 업무가 맡겨졌고, 파견법 위반 행위인 정규직 직원이 파견 온 직원을 교육하고 일을 분배해왔다고 밝혔다.

리튬 일차전지를 생산하는 아리셀의 한국인 직원 A씨는 <오마이뉴스>에 "(수시로 발생한 배터리 폭발에 대해) 위험하다는 건 당연히 인지했지만, (회사와 직원들이) 대수롭지 않게 생각했다"며 "(위험에 대해) 관성화된 측면이 있었다. 하지만 안에선 (폭발이 발생할 때마다) 관리를 잘하고 있다고 잘못 생각하고 있었던 것"이라고 했다.

화재 상황을 찍은 CCTV도 A씨의 말을 뒷받침한다. CCTV 화면에는 배터리 폭발이 연쇄적으로 일어나는데도 자신의 업무를 계속 이어가거나 발화 지점을 지나가는 듯이 보는 일부 직원들의 모습이 담겼다.

아리셀 관계자의 설명에서도 이같은 정황을 확인할 수 있다. 아리셀은 참사 이틀 전인 지난 22일에도 공장 2동 1층에서 배터리 폭발이 발생했지만, 119에 신고하지 않고 작업을 재개했다. 아리셀 본부장은 25일 브리핑에서 "화재 사실을 실시간 보고받고 조치에도 문제가 없다고 판단해서 신고 절차 없이 생산을 재개했다"고 했다.

"평소 불량품도 자주 나왔다"

▲ 25일 경기도 화성시 서신면 리튬전지 공장 화재 현장에서 경찰과 소방, 국립과학수사연구원, 국토안전연구원, 고용노동부, 산업안전관리공단 등 관계자들이 합동감식을 위해 이동하고 있다. 전날인 24일 오전 10시 31분 화성시 서신면 전곡리 소재 일차전지 업체인 아리셀 공장에서 화재가 발생해 다수의 사상자가 발생했다. ⓒ 연합뉴스

A씨는 이주노동자 불법파견 의혹과 관련한 진술도 내놨다. 그는 "인력 공급업체에서 사람을 보내면, 이번 참사로 사망한 한국인 직원이 작업 교육을 시키고, 그날그날 라인에 여기 몇 명, 저기 몇 명 이런 식으로 직접 분배했다"며 "인력 공급업체에서 나와서 한 것이 아니다"라고 말했다.

현행법상 아리셀 파견 근로자는 인력 파견업체인 메이셀의 업무 지휘·감독을 받아야 한다. A씨 말대로 원청인 아리셀로부터 업무 지휘·감독을 받았다면 불법파견에 해당한다.

A씨는 숙련되지 않은 노동자에게 위험한 일을 시킨 것 또한 문제라고 지적했다. 그는 "(희생된) 외국인 노동자들이 맡았던 작업은, 아리셀에선 단순 공정이라고 생각하지만 실상은 그렇지 않다"며 "(우리끼리는) '용접'이라고 하는데, (일반적으로 생각하는 용접은 아니고) 배터리에 달궈진 전기 스위치를 붙이는 작업 등을 했다"고 했다.

이어 "(배터리의) 음극과 양극을 구분하는 분리막이 손상되면 불량이 나거나 폭발이 발생하기 때문에 미세하게 관리돼야 하는데, 그걸 숙련되지 않은 노동자들이 맡은 것"이라며 "폭발도 폭발이고, 평소 불량품도 자주 나왔다"고 말했다.

A씨의 말처럼 리튬 배터리의 분리막이 손상되면 '열 폭주'가 발생하는데, 이 경우 사실상 완전연소 외에는 진화 방법이 없는 것으로 알려졌다.

▲25일 오후 화성시 서신면 리튬전지 공장인 아리셀에서 박순관 에스코넥 대표가 23명의 사망자를 낸 사고가 발생한 것에 대해 공식 사과문을 낭독 후 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스