| 김남주 시인이 세상을 떠난 지 올해로 딱 30년이 되었다. "함께 가자 우리 이 길을"이라고 노래한 시인의 바람대로, 우리는 손을 잡고 함께 걸어온 것일까. 30년이 지난 지금에도 여전히 김남주 정신이 필요하다면 어떤 이유에서일까. 지금 여기에서 김남주가 다시 살아 서 있는 모습을 그려본다. 24인의 문학인들과 활동가들이 2024년의 한국 사회를 짚어보며, "지금 이곳에서 우리가 할 수 있는 일"을 찾아 보고자 한다.[편집자말] |

첫눈 내리는 날, 김남주는 걷고 있다. 걸어가는 것은 그의 글, 가지런한 행을 이루는 글자들이다. 앞서가는 자음을 모음이 뒤따른다. 자음이 첫걸음을 내디디면, 모음도 그만큼 나아간다. 모음 뒤에 다른 자음이 오지 않으면, 모음은 그 자리에 단단히 발을 딛고 멈춘다.

마치 꽝꽝 언 고드름처럼, 모음 'ㅓ'와 'ㅣ'의 모양이 곧다. 이윽고 자음은 모음을 닮는다. '시리도록'과 '끼치도록'을 완성하는 받침 'ㄱ'도 망설임 없이, 올곧은 형태로 등장한다. 자음과 모음의 걸음으로 한 행을 마친 김남주는 아래 행으로 내려온다. 그가 걷는 땅은 편지봉투이다.

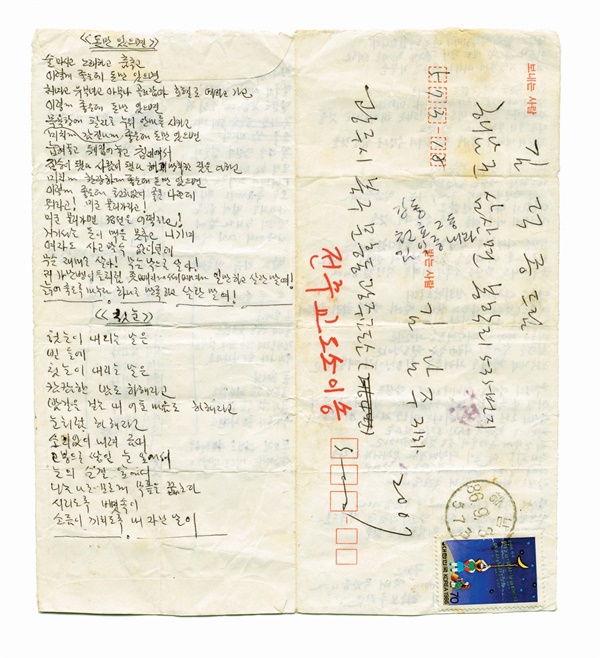

▲편지봉투에 쓴 시 ⓒ 김남주기념사업회

편지보다 중요하겠냐마는, 봉투만 이미지로 접한 본 필자로서는 이 봉투가 참 귀중하다. 편지를 감싸고 있는 봉투는 편지가 온전히 수신인에게 도달하도록 하는 보호재이자, 편지의 지리적, 시간적 정보를 담은 이력서이다.

이 편지는 김남주의 친동생 김덕종씨가 고향 집 '전라남도 해남군 삼산면 봉학리 535'에서 김남주가 수감되어 있던 '광주시 북구 문흥동 광주교도소'로 보낸 것이다. '해남 86. 9. 3 573'이라는 소인을 통해 짐작건대, 그의 동생은 무서운 여름 더위가 차츰 그 힘을 잃어가기 시작하던 9월 3일, 형에게 편지를 보냈다. 반유신 지하조직 '남민전'(남조선민족해방전선 준비위원회) 사건으로 1979년 체포된 후로 구금된 지 햇수로 9년 일 때이다.

편지가 전해지려던 참에 형 김남주가 광주교도소에서 전주교도소로 이송되면서, 편지도 수신인을 따라 광주에서 전주로 이송되었던 것 같다. 빨간 펜으로 적힌 '전주교도소이송'이 말해준다. 김남주는 86년 9월 초에 부친 편지를 가을이 완연해지던 어느 날 이 편지를 받지 않았을까, 추석 전이긴 했을까. 달을 따러 나온 아이들이 그려진 우표를 보고 그는, 잠깐이나마 외출했을까.

자음과 모음으로 걸어 나가는 그

김남주의 손에 들어온 편지봉투는 양면의 시전지(詩箋紙)가 되었다. 편지의 정보면 왼쪽에 위아래로 한 편씩, 두 편의 시가 담겼다. 그가 감옥에서 걷는다. 봉투의 상단을 차지한 시는 '돈만 있으면'이다. '니기미' 전라도 욕을 던지며, 그는 돈으로 뭐든지 부리는 오만한 인간이 되어 분단국가 남한을 지켜준다는 미국의 이중성을 비판한다. 부의 불평등, 나라 안팎의 부자유에 차마 흐린 눈을 하지 못한 그에게 비친 세상은 온갖 어둠이었을까.

뭐라고! 미군 물러가라고!

미군 물러가면 38선은 어떡하고!

거기서는 돈이 맥을 못추고 니기미

여자도 사고 팔 수 없다던데

무슨 재미로 살아! 무슨 낙으로 살아!

- '돈만 있으면' 부분 (<김남주 시전집> 2014, 염무웅·임홍배 엮음, 창비, 900쪽)

자조적 반어법의 시 아래에 이가 시리도록 차가운 첫눈이 깔려 있다. '첫눈'이다. 겨울 어느 날 내린 첫눈을 보고 그는 이 시를 썼을 것이다. 고봉밥처럼 하얗고 뼛속까지 시린 눈 밭에서 그는 무릎을 꿇는다. 온갖 착취와 침범의 세태 속에서도 온 세상을 하얗게 만드는 눈 앞에서, 그는 여전히 온 세상을 하얗게 만든 눈 앞에서 숨죽여 굴복한다. 눈 앞에서 그는 헤아릴 수 없을 만큼 처절하다. 세상을 하얗게 뒤바꿀지 아는 눈에 힘을 얻고, 이 눈에 굴복할 따름이다.

첫눈이 내리는 날은

빈 들에

첫눈이 내리는 날은

캄캄한 밤도 하해지고

밤길을 걷는 내 어둔 내음도 하해지고

소리없이 내려 금세

고봉으로 쌓인 눈 앞에서

눈의 순결 앞에서

나는 나도 모르게 무릎을 꿇는다

시리도록 내 뼛속이

소름이 끼치도록 내 등골이

- '첫눈' 전문 (<김남주 시전집> 2014, 386쪽)

자음과 모음으로 걸어 나가는 그는 영락없는 시인이다. 마음을 자신의 몸에 가득 채운 시인이다. 마음이 아무리 자유를 외쳐도 장시간 감옥 밖으로 나갈 수 없이 갇혀있던 사람이다. 무엇보다도 그는 자연 그대로의 사람, 김남주이다. 그를 가장 잘 아는 한 사람, 아내 박광숙씨의 말에서 그의 시 전체를 꿴다.

"그 사람 기질이 어떻게 보면, 어디에 메이지 않는, 억압되지 않는 그런 기질이 참 많은 것 같애요. 그러니까 일차적으로 너무 인간성이 억압된다는 것 속에서 저항운동을 하게 되고 자유를 추구하게 된 거지, 어떤 원칙을 정해 놓은 건 아니었겠죠. 그러니까 많은 사람들이 '참 자유인이었다.' 이렇게 이야기하는 게, 그 사람 본성이 그랬는데, 이 사회가 격돌하는 치열한 의식을 요구했던 거예요. 그러니까 불평등이 없고 서로 자유로울 수 있는 그런 사회를 지향했던 거죠. 어떤 부라든가, 억압이라든가 그런 것들은 하나의 제약이니까 그런 것들을 깨고 새로운 사회로 나아가야 한다는 그런 거였겠죠."

- 박광숙 여사 인터뷰 (목포MBC 1999년 다큐멘터리 <나는 시인이 아니라 전사다.. 민족시인 김남주> 연출 이재왕. 강조는 필자)

김남주는 전사, 투사, 민족시인이기에 앞서 저항할 줄 아는 사람이다. 그를 끊임없이 걷게 만들었던 것은 어떤 원칙이 아니라, 그의 걸음을 막는 돌부리가 아니었을런지. 그는 사회의 지배에 반응할 힘을 갖고 있던 사람, 사방이 꽉 막힌 곳에서 걸어갈 수 있는 사람이었던 것이다.

공간적으로나 정신적으로나 어딘가 갇히게 되었을 때, 감금에서 헤어날 수 있는 방법은 무엇일까? 가로막힌 땅, 폭염, 옥죄어오는 괴로움, 상대적 박탈감과 소외의 한가운데에서 자음과 모음의 걸음 사이로, 이들이 남기는 행을 켜켜이 쌓아 길을 만든다면... 오늘, 김남주의 시를 따라 걷는다.

덧붙이는 글 | 공동주최 : 김남주기념사업회·한국작가회의·익천문화재단 길동무

후원 : 더숲문화재단

김솔지 / 1980년대 후반 광주에서 태어났다. 예술이 사회에서 작동하면서 만드는 전환에 관심을 가지고, 위계 없는 자율 협업 플랫폼 더블데크웍스를 운영하고 있다. 콜렉티브 분단이미지센터 멤버로서 남북 분단이 시각 이미지와 관계 맺는 방식을 리서치하며, 사회정치적 가능성을 지닌 미적 실천으로 잇기 위한 기획을 시도 중이다. 2024년부터 홍대앞 문화예술 공동체이자 사업체 '홍우주사회적협동조합'의 이사장을 맡고 있다.