▲훈데르바써 하우스의 건물 전경 ⓒ 훈데르바써 하우스

오스트리아 빈에 도착해서 느낀 첫인상 ‘단정하며 예쁜 소녀의 이미지’가 점점 새침데기 깍쟁이로 변해갈 즈음 '훈데르바써 하우스'를 찾아갔다. 안내 책자에는 시간적 여유가 있을 때 가볼 곳으로 별 하나가 표시되어 있었다.

기대가 크지 않았던 탓인지, 그간 모범생처럼 잘 다듬어진 것들만을 보아왔던 탓인지 훈데르바써 하우스의 울퉁불퉁한 불규칙성과 엉뚱함이 신선하게 다가왔다. 한동안 늘어져 있던 호기심이 빠르게 발동한다.

▲쿤스트하우스 빈으로 가는 길을 알려주고 있다 ⓒ 조미영

▲또다른 건물 쿤스트하우스 빈은 훈데르바써의 작품들을 전시한 미술관과 전시실로 이용되고 있다! ⓒ 조미영

네모나지도 동그랗지도 않은 건물 외관에 칸칸이 다른 색을 입힌 일정치 않은 외벽과 각기 다른 크기의 창문까지 바쁘게 훑고 지나가는 눈동자는 즐겁다.

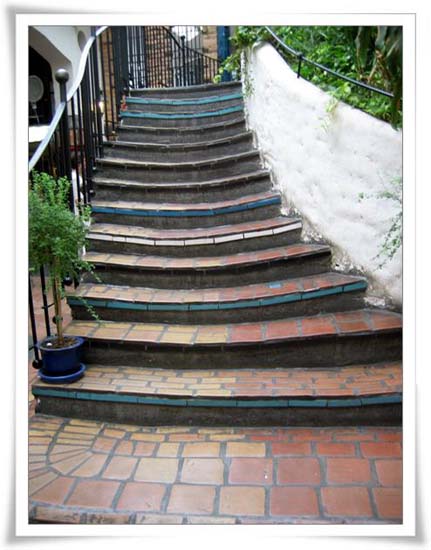

이때, 신발을 뚫고 발바닥으로 전해오는 부드러운 곡선이 흙 밭을 밟고 서있는 착각을 일게 했다. 바닥공사를 전혀 하지 않은 듯 울퉁불퉁한 모형 그대로 보도 블록과 타일을 깔았는데 이 완만한 경사를 오르락내리락거리다 보면 저절로 발걸음은 리듬을 탄다.

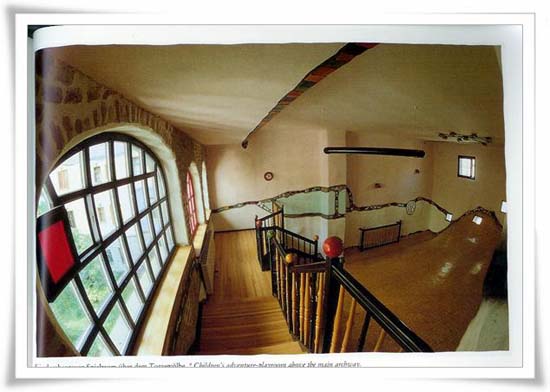

▲집의 내부 - 계곡과 같은 굴곡을 느낄 수 있다! ⓒ 훈데르바써 하우스

▲내부 계단 역시 울퉁불퉁하다! ⓒ 조미영

훈데르바써(Hundertwasser)라는 예술가에 의해 기획되고 지어진 이 집은 정형화된 현대건축물에 반하여 실험적으로 지어진 공동주택이다. 작가는 1977년부터 가졌던 이 생각을 1983년 드디어 실행에 옮기게 되고 2년여에 걸친 공사 끝에 탄생시켰다.

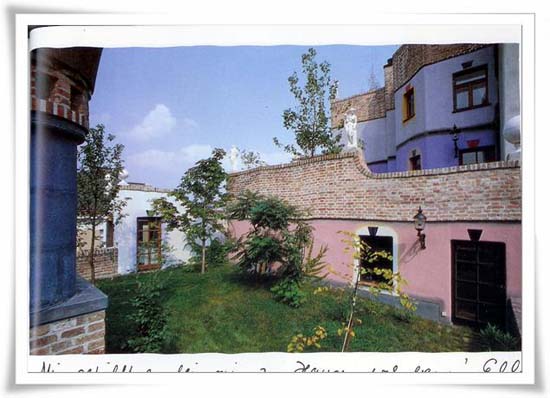

건물내부에 530여 그루의 나무를 심고 10개의 잔디테라스에는 갖가지 식물이 자라날 수 있도록 했다. 이는 건물 내부의 공기정화와 외부 소음차단은 물론 아침이면 자명종 대신 갖가지 새들의 방문을 받게 된다. 또한, 거주자들은 각기 다른 크기와 계획으로 지어진 개성적인 집에 따로 살지만, 옥상정원이나 놀이방 등을 공동사용하며 이웃들과 어우러지기도 한다.

이로써 자연과 인공의 결합을 시도한 작가의 환상은 현실이 되어 세계의 수많은 방문객을 맞이하는 유명세를 타게 된다.

▲자연이 그대로 느껴지는 정원이다! ⓒ 훈데르바써 하우스

▲창문위의 장식도 같은게 하나없이 다른 색상과 모양으로 꾸며진다! ⓒ 훈데르바써 하우스

내가 갔던 여름은 녹음이 건물외벽을 감싸고 있었지만, 사계절을 담은 사진엽서를 보니 계절별로 조금씩 달라져 있는 걸 알 수 있었다. 봄꽃들의 울긋불긋함은 향긋한 향기와 함께 봄의 왈츠를 노래하는 듯 했고, 낙엽이 떨어지는 가을이면 황갈색 옷으로 갈아입은 성숙한 여인이 연상되었다. 인공적인 조작이 없어도 충분히 가능한 일이다.

▲담쟁이 넝쿨이 벽을 덮고 주변의 나무들이 싱그러움을 뿜어낸다! ⓒ 조미영

▲건물 내부의 바닥을 가만히쳐다보면 캠퍼스 위에 그려진 그림 같다. ⓒ 조미영

그러고 보면 우리는 이보다도 더 놀라운 살아 숨쉬는 집에서 살았었는데…,

나무기둥을 중심으로 짚을 섞은 황토흙벽에 한지를 바르던 옛집들은 습도와 온도를 스스로 조절하여 여름이면 시원함을 겨울이면 따뜻함을 더해주고, 몸에 좋다는 원적외선까지 덤으로 배출해 주었다.

하지만, 우리는 그 동안 이를 무시하고 없애버린 지금, 황토벽지와 나무재질의 바닥재로 이를 대신하려 애쓰고 있다. 콘크리트의 철옹성 위에 이를 덧발랐다고 그 효과가 되살아날까? 자꾸만 밀려나는 한옥과 초가집들이 그립다!

▲건물 중앙의 모습 ⓒ 조미영