【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

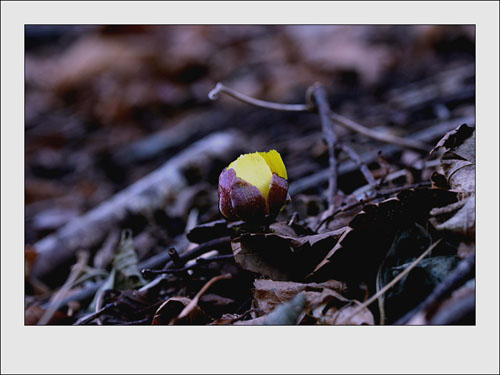

▲봄이 보인다. 노란등불처럼 타오르는 동해의 복수초의 꽃몽우리가 아름답다. ⓒ 김민수

2007년의 첫날 저녁, 야생화동호회 자료실을 보다가 눈을 비비고 사진정보를 보고 또 보았다. 촬영 날짜가 1월 1일 오전으로 되어 있는 복수초가 화면을 화사하게 장식하고 있었다.

아무리 눈 속에 피어난다는 설련화라지만, 아무리 얼음을 녹이고 피어나는 얼음새꽃이라지만, 신년에 꽃말 '영원한 행복'이라는 의미를 담아 선물로 주는 원다화라지만 엄동설한에 피어났다니 믿을 수가 없었다.

그러나 1월 1일 이후 계속 올라오는 복수초 사진정보에는 선명하게 촬영 일자가 2007년으로 되어 있었다. 그리고 이내 그 영역을 점점 넓혀가더니만 저 남녘에는 흐드러진 복수초의 사진이 올라오기 시작했고, 입춘이 지나자 복수초뿐 아니라 변산바람꽃과 노루귀까지 빈 숲 여기저기에서 피어나고 있었다.

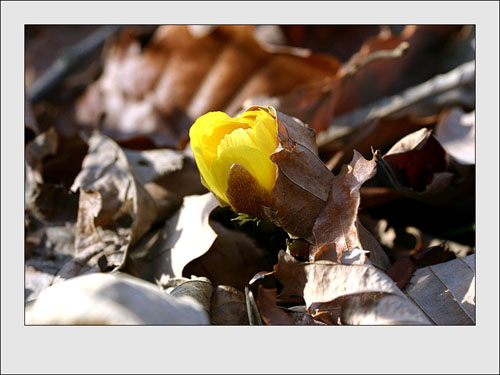

▲아직은 추운지 낙엽을 입고는 호기심 어린 눈으로 세상을 바라본다. ⓒ 김민수

사철 꽃이 있는 제주, 부지런히 숲을 걷다 보면 입춘에 복수초를 만날 수도 있지만 대체로 2월 중순은 되어야 제대로 피어난 복수초를 만날 수 있었다. 그러니 육지에서 1월에 복수초를 만났다는 것이 신비하기만 했다.

겨우내 꽃에 대한 갈증은 그로 인해 더욱더 타올랐다. 지난해 12월 12일, 서울로 이사하던 날 복수초와 변산바람꽃이 중산간 숲 속에서 활짝 피어나 '잘 가라'고 인사를 했다. 그것이 제주에서 만났던 마지막 봄꽃이었다. 2월 12일 이전에는 한번 그를 만나고 싶었다.

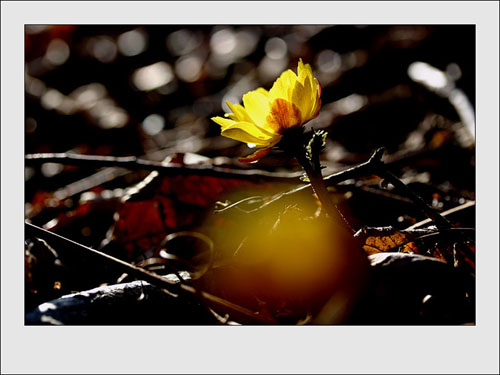

▲어둔 숲을 밝히는 등불같은 꽃, 그 작은 꽃잔으로 술 한잔 나누고 싶다. ⓒ 김민수

물어물어 그가 피어 있는 곳을 알았지만 편도 275km나 되는 해 뜨는 동해에 가야 그를 만날 수 있다는 것을 안 이후에는 가까운 곳에 복수초가 피어나면 인사를 하는 수밖에 없다고 생각을 했다. 그러나 꿈속에서 노란복수초가 흐드러진 숲을 만나고 깨어난 아침, 나는 그곳으로 향했다. 겨울 휴가의 첫날이었다.

입춘은 지났지만 꽃샘추위라고 해도 될 만큼 찬바람이 불어오고 있었다. 동해고속도로에 접어드니 강풍에 차가 휘청거리기도 한다. 복수초를 만나도 제대로 피어 있는 것들을 만나기가 쉽지 않을 것 같았다.

▲해뜨는 동해, 신선한 햇살처럼 신선한 봄꽃 복수초가 어두운 숲을 환하게 밝힌다. ⓒ 김민수

드디어 목적지에 도착하여 빈 숲을 멀리서 바라보았다. 그냥 빈 숲인 듯 마른 낙엽들만 가득한 것 같았다. 한참을 바라보니 그 낙엽들 사이에 노란빛이 보이기 시작하고, 그 노란 방점이 하나 보이기 시작하더니 여기저기에 피어 있는 복수초들이 앞을 다투어 내 눈 속으로 들어온다.

올해가 시작된 이후 처음으로 만난 야생화, 우리 들꽃이다. 그리고 제주에서 매일 세복수초만 보다가 실물의 복수초를 만난 것도 처음이다. 전체적인 모양은 세복수초와 다르지 않았지만 줄기가 길고, 이파리가 적고, 꽃도 작다. 세복수초는 이파리와 꽃대가 함께 올라오는데 복수초는 기다란 줄기에 작은 이파리, 혹은 추위로 인해 낙엽 속에 숨어 노란 꽃을 피우고 있었다.

세복수초와 복수초의 차이가 확연하다. 복수초보다 더 작다는 개복수초는 어떨까 궁금해진다.

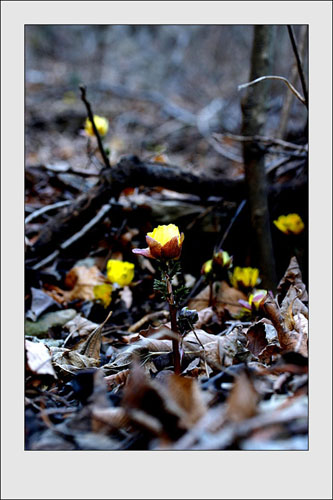

▲한 송이만 피었으면 바보꽃일 수도 있을 것이요, 입춘 전에 피었어도 그러했을 것이다. 비었던 숲을 꽃들이 채워간다. ⓒ 김민수

그 곳은 다른 지역보다 따스해서인지 땅이 녹아 있었다. 올해 첫 번째로 담는 꽃을 잘 담으려니 진 땅이라고 무릎을 꿇지 않을 수 없다. 무릎으로 스며드는 차가운 기운, 사람 사는 것은 이런 것인데 도시에서 하루 이틀 정신없이 살아가다 보면 흙의 기운을 느끼지도 못하고 살아간다.

흙으로 돌아갈 존재, 살아생전 흙과 친하게 지내는 삶을 살아가야 흙으로 돌아가는 과정의 하나인 죽음도 편안하게 맞이할 수 있을 터인데 그렇게 살아가지 못하니 늘 죽음은 두려운 것 중의 하나가 아닐까?

복수초는 꽃이 지고 얼마 후면 뿌리를 제외하고 이파리까지 다 녹아버린다. 흙 속에 뿌리만 남아 또 다시 새봄을 기다리며 캄캄한 흙 속에서 자신의 삶을 살아가고 있는 것이다. 남들이 보아주지 않아도.

그 존재의 흔적이 드러나지 않아도 보이지 않는 흙 속에서 자기대로의 삶을 살아가다 그 추운 겨울이 채 끝나기도 전에 환한 등불을 밝히는 복수초의 마음, 그 마음이 담겨 있으니 자신만 행복한 것이 아니라 다른 이들에게까지도 행복을 전해주는 전령사가 된 것이 아닐까?

▲저 화려하던 꽃이 흔적도 없이 사라질 즈음이면 숲은 완연한 봄을 넘어 또다른 계절을 향할 것이다. ⓒ 김민수

이제 화려하던 복수초가 흔적도 없이 사라질 즈음이면 숲은 완연한 봄을 넘어 또 다른 계절을 향해서 달려갈 것이다. 이미 복수초가 피어난 주변에는 다른 들풀들이 피어날 준비를 하고 있었다. 너도바람꽃의 이파리와 중의무릇의 푸릇한 이파리들이 하나 둘 고개를 내밀었으니 복수초가 지나간 자리에 또 다른 들꽃들이 숲을 충만하게 채워갈 것이다.

숲, 그곳에는 질서가 있다. 작은 들풀들이 피어나고, 그들이 온전히 그 삶을 살다가 내년을 기약할 즈음에서야 키가 큰 나무들도 이파리를 낸다. 어찌 보면 경쟁이고, 어찌 보면 배려다. 나는 그것을 숲 속의 배려라고 말하고 싶다. 빈 숲이 아니었다면 이 작은 꽃들이 피어날 수 있는 햇살을 얻지 못했을 터이니 오직 빈 숲만이 작은 풀꽃들을 담을 수 있는 넓은 마음을 가지고 있는 것이다.

해 뜨는 동해, 그 아침 햇살을 담고 피어난 복수초를 보고 돌아오는 길, 80년대에 즐겨 부르던 던 '동해에서'라는 노랫말이 흥얼거려진다.

'해 뜨는 동해에서 해지는 서해까지 뜨거운 남도에서 광활한 만주벌판….'

봄이다. 해 뜨는 동해와 서해와 저 남도, 만주벌판에 작은 들꽃들이 하나 둘 피어나며 새 계절을 만들어가고 있다. 이 모두 빈 숲과 그 숲 사이를 비춰주는 햇살 덕분이다. 복수초, 이 꽃을 바라보는 모든 이들에게 '영원한 행복'이 가득하시길.

덧붙이는 글 | 기사에 사용된 사진은 2월 14일 촬영한 것입니다.