세상에서 제일 멀다고 한 제주유배, 1840년 9월, 추사는 죽을 고비를 넘어 마침내 대정에 지친 몸을 내려놓았다. 제주성에서도 80리, 제주의 남쪽 끝이다. 누군가 '못살 곳'이라 했던 모슬포를 곁에 두고 있다. 한때 잘 나가던 집안에, 엘리트 추사이기에 더더욱 힘든 유배길이었다.

고된 유배길은 거친 귀양살이로 이어진다. 귀양 온 지 얼마 되지 않아 정치적 복권의 한 가닥 희망이었던 절친한 친구, 김유근이 사망하고 낯선 환경 탓인지 학질에, 다리신경통, 눈병, 소화불량, 가래, 기침, 혈담, 구창(口瘡)에 피부 가려움증까지 온갖 잔병들을 달고 살았다.

큰사진보기

|

| ▲ 송계순 집터 추사가 대정에 도착해 맨 처음 거처한 집, 집은 온데간데없고 그 터만 남았다. 얼마 되지 않아 지금 추사적거지인 강도순 집으로 이사했다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

비위도 약하여 비린내 나는 음식은 먹지 않았고 음식도 가려먹기는 다반사, 성격도 무던하지 않아 이래저래 귀양살이는 까칠한 추사에게는 더욱더 힘들었다. 어려운 일은 겹쳐서 오는 법, 1842년 11월, 부인 예안이씨의 사망소식을 접한다.

반찬 투정, 약 투정, 온갖 투정을 다 받아주던 부인과의 이별은 죽음과 맞먹는 고통으로 다가온다. 추사의 집에 쳐진 탱자나무가시 울타리는 추사의 몸에도 둘러진 듯 가시는 가슴을 찌르고 있었다.

명작은 고통 속에서 나온다. 추사는 한 가닥 희망도 없이 이 세상에 홀로 남겨졌다는 극한상황에서 세한도를 낳았다. 앞날을 기약할 수 없는 귀양다리가 마지막으로 하소연할 데를 찾아 목숨을 구하듯 절절히 속내를 드러냈다.

나무 네그루, 집 한 채, 나머지는 모두 여백으로 남긴 세한도, 거칠고 쓸쓸한 제주에서, 거칠고 쓸쓸한 화법(畵法)으로 자신의 삶과 처지를 재현해 냈다.

책 시중에 대한 고마움의 표시로 제자 이상적에게 그려준 그림이라는데, 중국에까지 발이 닿는 발 넓은 이상적을 통해 귀양살이로 메말라가는 자신을 세상(중국)에 알리고 그걸로 언제 끝날지 모르는 귀양살이에 대한 두려움을 떨치려 했다. 추사 자신의 마음과 처한 상황을 절실하게 그리고 절묘하게 표현하였다.

큰사진보기

|

| ▲ 세한도 세부 ‘세한도(歲寒圖), 우선시상(藕船是賞), 완당(阮堂)’ 글씨와 소나무가지, 거친 땅만을 그리고 나머지는 여백으로 남겼다. 여백으로 추사의 속내를 드러냈다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

중국 육조시대의 사혁(謝赫)이 말하기를, 모름지기 최고의 그림은 자연의 기운이 울려 퍼져 그림에 생생하게 살아있어야 하며 그것이 안 되더라도 2급의 걸작이라면 최소한 붓의 세기(붓놀림)로 사물의 현상이 아닌 본체(뼈대)를 표현해야 한다고 했다.

자연을 사생하듯 모방하는 것이 아니라 사물의 보이지 않는 본질 내지는 자연의 기운, 정신을 표현해야 한다는 것이다. 이런 경지에 이를 때 당나라의 왕유(王維)는 '그림은 예술이 아니라 화학(畵學)'이 된다 했다. 비로소 그림은 예술을 초월한 철학의 문제가 된다.

이런 경지는 그냥 도달할 수 없다. 긴 여정이 필요하다. 리얼리즘에 의해 사물을 빠짐없이 사생하는 것, 예부터 내려오는 그림을 그대로 모사하는 것은 기본이고, 몸소 걸어 다니며 눈으로 본 산수를 놓치지 않고 정확하게 재현한 이후에야 비로소 정신과 기운, 즉 신기(神氣)를 담을 수 있다 했다.

세한도는 관념에서 나온 것인가? 그렇지 않다. 책을 통해 경험하고 몸소 걸어 다니며 눈으로 본 것을 있는 그대로 사생(寫生)하고 모방을 한 끝에 탄생한 것이다. 붓의 세기로 사물의 현상이 아닌 뼈대를 표현해 낸 것으로 신기가 느껴진다. 왕유의 말대로 예술이전에 철학이 담긴 화학(畵學)인 것이다.

추사는 제주의 소나무와 곰솔을 보았고 제주의 오름과 들, 돌과 밭, 거친 흙, 바다, 대지가 뿜어내는 긴 한숨 같은 바람을 보았다. 그것을 머릿속으로 스케치하고 머릿속에서 지우고 지워 단순화하고 상징화 과정을 거쳐 마침내 표현해 낸 것이 세한도다.

소나무 같으면서 소나무가 아니고 잣나무 같으면서도 잣나무가 아니다. 나무와 무관하게 나무에 보이지 않는 본질, 정신과 기운을 담았다.

혹자는 대정향교에 서 있는 소나무나 산천단 곰솔 같다하고 혹자는 추사가 존경해마지 않는 옹방강의 집에서 본 시구를 화폭으로 구현한 것이라 하기도 하는데 모두 틀린 것도 딱 들어맞는 것도 아니다. 그렇게 단정하면 추사를 너무 하수 취급하는 꼴이 된다.

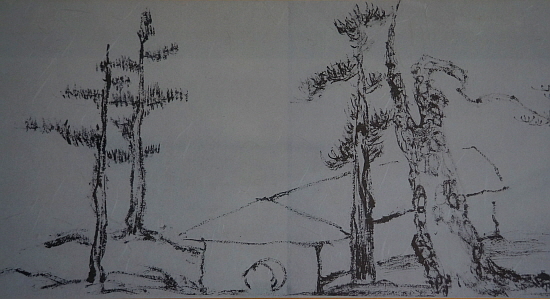

큰사진보기

|

| ▲ 세한도 세부 소나무인지, 잣나무인지 나무이름과 무관하게 겉으로 드러나지 않은 본질, 정신과 기운을 담았다. 사생과 모방, 단순화·상징화의 과정 끝에 탄생한 것이다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 대정향교 소나무 세한도는 이 나무를 모방한 것이라 하나 맞는 것도 틀린 것도 아니다. 추사는 제주에서 본 것을 사생하고 모방하고 머릿속에서 단순화와 상징화의 과정을 거친 끝에 세한도를 낳았다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

그림을 대하는 사람으로 하여금 저절로 나무에 깃든 신기를 느끼게 하였다면 추사의 이 그림은 대성공인 것이다. 대정 소나무든 산천단 곰솔이든 옹방강의 시에 나오는 나무든 그게 중요한 게 아니다.

큰사진보기

|

| ▲ 세한도 세부 곰솔과 비슷하다고 하나 그건 문제가 안 된다. 겉으로 드러나지 않은 본질, 정신과 기운을 그렸다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 산천단 곰솔군 세한도 나무와 비슷하게 보이지만 추사는 세한도를 그리기 전에 산천단을 보지 못한 것으로 추정된다. 산천단의 곰솔이든 아니든 그건 문제가 되지 않는다 |

| ⓒ 김정봉 |

관련사진보기 |

제주사람들은 대정 소나무나 산천단 곰솔이었으면 하는 바람이 있겠지만 세한도 안에는 제주의 나무, 제주의 산과 들, 바람이 만들어낸 까칠하고 메마른 '제주'가 녹아 있다. 그렇지 않다면 초라하고 외로운 삶의 끝에서 나오는 절절함이 이 그림에는 이미 보이지 않았을 것이다. 이미 실패한 그림이 되었을 것이다. 힘든 '제주살이', 그는 제주를 그대로 보았고 그 제주를 거친 종이에 담아낸 것이다.

세한도에 나오는 집은 곡선의 제주초가가 아니라 직선의 춥고 싸늘한 집이다. 혹자는 중국식 집이라 하지만 사생하듯 이를 표현했다면 사혁이 말한 6급 화가였을 게다. 이 집은 중국식 집도, 제주사람들이 말한 '감자창고'도 아니다. 그동안 살아오고 경험했던, 거친 귀양살이 끝에 나온 자신의 마음이 사는 집이다.

싸늘하고 차가운 집에서 오직 하나만 있는 둥그런 창으로 세상과 소통하는 자신의 모습을 그리려 하였다. 추사에게 창은 구원의 빛이요, 한 가닥 희망의 메시지가 들어오는 경로인 셈이다.

제주 추사기념관은 세한도에 나오는 직선의 춥고 싸늘한 집을 표현하려했다. 기념관에 걸려있는 세한도를 보고 기념관을 둘러보면 세한도가 보인다. 건축가 승효상이 설계를 맡았다. 바깥은 초라하나 안은 옹골지다. 지하로 들어가 1층으로 올라가게 되어있어 절묘하다. 1층으로 올라가는 벽에 둥그런 창을 내어 세한도 집에 있는 창과 같이 만들었다.

그 밑엔 추사의 마지막 작품 '판전(板殿)을 걸어놓아 묘한 여운을 남긴다. 1층에는 아무것도 없이 추사의 흉상만 콘크리트 벽에 갇혀 우두커니 앉아 있다. 세한도의 여백이 여기에도 있다.

제주가 아니었다면 우리가 지금 보고 있는 거칠고 황량한 세한도를 볼 수 있었을까? 산의 수려함이 가려질 만큼 번창한 숲이 있고 신기가 빠진 나무에다 황토색의 기름진 땅, '감자창고'집 대신 멋진 기와집이 있는 세한도 아닌 세한도를 보았을 것이다. 제주는 추사를 품고 추사는 세한도를 낳았다. 추사가 낳은 세한도는 제주의 것이지 육지의 것은 아니다.