【오마이뉴스는 개인의 일상을 소재로 한 생활글도 뉴스로 채택하고 있습니다. 개인의 경험을 통해 뉴스를 좀더 생생하고 구체적으로 파악할 수 있습니다. 당신의 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

아기를 처음 가졌다고 기뻐했던 때가 엊그제 같은데 벌써 9개월째 접어 들었다. 그동안 입덧도 하지 않고 음식도 잘 먹고 해서 별 무리없는 시간을 보냈다. 다만, 일을 하다보니, 서 있는 시간이 많고 힘이 들었던지 손발이 많이 부었다.

밤마다 뜨거운물로 찜질을 하고 주물러주어도 크게 좋아지지는 않았다. 뭐 그 정도쯤이야 대수롭지 않은 문제라고 생각을 했고, 의사선생님께 여쭈어 보아도 손발을 많이 사용하지 말라는 것 말고는 다른 말씀이 없으셨다.

며칠 전 병원에 가는 날이어서 병원에 들렀는데, 그날은 아기의 심장박동과 진통검사를 한다고 했다. 배 위에 벨트 같은 것을 차고 한 15분정도 누워 있으면 되는 간단한 검사였다. 그런데 결과를 보니 배가 단단하게 뭉치는것, 즉 자궁수축이 너무 이르게 찾아왔다고 했다. 조산의 위험이 있는데, 지금 아기가 나오면 아기도 산모도 힘들다는 것이었다. 당장 일을 그만 나가고 안정을 취하라고 하시며 링겔을 한 병 놓아주셨다.

나는 사실 7월20일경이 출산예정일이었으므로 6월말 정도까지는 일을 하려고 맘먹고 있었다. 움직임 없이 그냥 지내면 아기도 많이 크고 해서 안 좋다고 주위 사람들이 이야기를 하길래 할 수 있는 만큼 하고, 아기를 낳고 푹 쉴 요량이었다.

나는 늘 하던 일이어서 힘든 줄 몰랐는데 아마 뱃속의 아기는 힘이 들었던 모양이다. 그렇게 생각하니 너무 내 생각만 한 게 아닌가 싶어 아기에게 너무나 미안한 마음이 들었다. 남편도 당장 쉬라며 많이 걱정을 하고 해서 다음날 친구에게 자초지정을 이야기해주었다. 결국 어쩔 수 없이 예정보다 한 달 정도 먼저 쉬게 되었다.

내가 일하던 곳은 고속버스터미널 지하상가였는데, 나는 그곳 사람들과 많이 알고 지내지는 않았다. 바빠서 여유도 없었거니와 다들 연세가 있으신 분들이 많은 이유도 있다. 그런데 우리 바로 앞가게 매점 주인 언니(?)와는 각별하게 친한 사이였다. 오십이 다 되어가지만 얼마나 순수하고 천진하신지 난 늘 그 언니 앞에서면 마음이 맑아지는 느낌을 갖곤 했다.

배불뚝이라고 놀리면서도 아침마다 싱싱한 과일을 집에서 가져와서 먹으라고 내놓기도 하고, 정이 얼마나 많은지 다른사람의 힘든 일을 그냥 넘기지도 못한다. 장사를 하는 건지, 마는 건지... 손해를 보더라도 다른 사람을 불편하게 만들지도 않는다. 간혹 내가 하도 답답해서 "도대체 장사를 하자는거야 말자는 거야"라고 이야기를 해도 그저 씩 웃어 넘기시는 분이다.

제법 친해져서 서로 집안구석구석의 이런저런 이야기까지 함께 나누는 사이가 되었는데, 얼마 전부터 내가 아기 낳으러 갈 것을 미리 걱정하고 계셨다. 내가 없으면 너무 심심하고 적적할 것 같다면서 말이다.

그런데 한 달이나 미리 쉬게 되었다고 하면 얼마나 섭섭해하실까 하는 마음이 들었다. 친구와 이야기를 마친 후 언니한테 이야기를 하니, 벌써 눈에 눈물이 그렁그렁 고인다. 나는 아주 안 보는 것도 아닌데 뭘 우느냐고 모질게 이야기 하면서도 내심 마음이 아팠다.

나 역시 매점언니를 한동안 못볼 걸 생각하니 마음이 허전한게 영 좋지 않은 터였다. 그날은 종일 언니 얼굴에 미소가 없었고, 우울해보였다. 하긴 일 년 반 이상을 늘 함께 지냈으니 그럴만도 하다.

가게문을 닫고 집으로 오기 전에 가게에 들러 언니에게 인사를 했다. 언니는 또 눈물이 그렁그렁 맺힌 눈으로 날 쳐다보며 봉투를 하나 건네주었다. 맛있는 것도 못사줘서 미안하다면 맛있는 걸 사먹으라고 했다. 괜찮다고 괜찮다고 몇 번을 사양하다가 언니의 마음으로 받겠다며 봉투를 받아 넣었다.

그리고 인사를 하고 돌아서는데 언니가 "이제 니 보고 싶어서 우짜노!"라고 말하며 울먹이는 것이다. 돌아보면 왠지 나도 엉엉 울음이 나올 것 같아서 돌아보지도 않고, "아주 안 보는 것도 아닌데 뭘... 내가 자주 놀러올게"라고 말하고 걸음을 옮겼다.

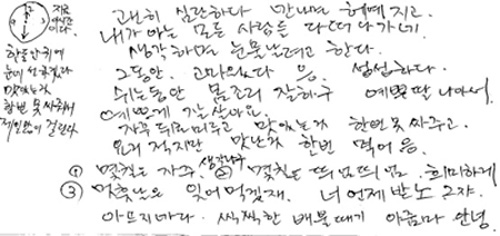

돌아오는 차 안에서 언니가 준 봉투를 열어보았다. 봉투 안에는 깨끗한 만원짜리 다섯 장과 쪽지가 한 장 들어있었다. 돈만 들어 있을 줄 알았는데 이게 웬 거지 싶어서 얼른 펼쳐보았다.

급하게 쓴 표시가 역력하게 나타나 있는 편지지 대용으로 사용한 담배주문서 뒷면에 언니의 글씨가 눈에 들어왔다. 몇 줄 읽다 말고 나는 엉엉 울고 말았다. 오십이 다된 아줌마가 가게를 보면서(매점은 사람들이 수시로 들락날락 거린다), 틈틈히 편지를 쓰셨을 생각을 하니 너무 고맙기도 하고, 그 아픈 마음이 느껴지기도 했기 때문이다.

나이를 한 살 한 살 더 먹으면서 많은 사람을 만나고 또 관계를 맺게 되곤하지만, 어릴 때 만나던 사람들처럼 쉽게 마음을 열게 되지 않는다. 그런데, 그 속에서도 이렇게 오래도록 잊고 살고 싶지 않은 사람을 만나게 된다는 것이 아주 큰 행운이란 생각이 들었다. 앞으로도 그런 사람을 많이 만날 수 있고, 또 나 역시 그런 사람으로 남았으면 좋겠다.

a

▲ 언니가 써 준 편지 ⓒ 김미영

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고