【오마이뉴스는 개인의 일상을 소재로 한 생활글도 뉴스로 채택하고 있습니다. 개인의 경험을 통해 뉴스를 좀더 생생하고 구체적으로 파악할 수 있습니다. 당신의 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

a

▲ 한 그릇의 수제비에도 예닐곱 가지의 재료가 조화를 이룬다. ⓒ 서인희

초등학교 고학년인 아이와 방학 내내 함께한 것은 처음 있는 일이었습니다. 맞벌이 가정이었으니 당연한 일이었지만, 의외의 복병을 만났습니다. 학원을 다니지 않는 아이와 보낸 한 달, 가장 어려웠던 숙제는 '밥'이었습니다.

밥을 짓는다는 것은 차라리 예술적인 행위에 가깝습니다. 이미 온전하게 존재하는 재료들을 분배하고 조합해서 새로운 것을 만듭니다. 한식의 경우에는 특히 한 가지를 만드는 것에서 끝나지 않습니다. 만약 밥과 국, 두 가지 반찬으로 구성된 한 끼라면 그 네 가지 사이의 어울림도 생각해야 합니다. 영양적 균형을 고려하고, 플레이팅도 아름다워야 한다면 신경 쓸 일은 몇 배로 늘어나게 됩니다. 정말 창조적인 일입니다.

그런데, 보통의 사람은 하루에 두 끼의 밥을 먹습니다. 여기서부터 문제가 어려워집니다. 이 미션을 매일 두 번 완수해야 하고 심지어 다음날도 그 다음날도 쉼 없이 이어 나가야 합니다. 아침마다 "오늘 점심은 뭐 먹지?"를 주제로 이야기를 나누고, 점심을 먹고 나면 "저녁은 뭐 먹지?" 묻는 시간을 무한 반복하던 중 아이가 물었습니다.

"엄마, 사람은 왜 하루에 두 번이나 밥을 먹을까?"

아이의 질문을 받고 매일 두 번 혹은 세 번씩 밥을 먹어야 하는 이유보다 그 밥을 짓는 사람들의 일상이 떠올랐습니다.

전업주부도 직업으로 인정하나요?

가정이라는 작은 사회를 운영하는 과정에서 발생하는 필연적 노동은 대부분 주부의 몫입니다. 맞벌이 가정의 경우에도 일을 나눈 비율이 다를 뿐 '주부'의 노동은 분명히 존재합니다. 외벌이 가정이라면 두말할 것 없습니다. 회사원으로도 살아보고 전업주부로도 살아보니 자연스럽게 가정을 운영하는 노동은 충분히 인정받고 있는지 다시 질문하게 됩니다.

몇 년 사이 가사노동, 돌봄노동과 같은 단어가 사회적으로 꽤 공감을 얻고 있는 것처럼 보입니다. 주부의 노동에 대한 경제적 보상이 필요하다는 의견이 공론화되고 있는 것은 고무적인 일이기도 합니다. 그런데 사회적 공감대가 형성되었음을 보기 위해서는 다른 측면의 한 가지가 더 필요한 것 같습니다. 그 일을 해내는 과정의 어려움과 스트레스를 인정하느냐는 것입니다.

'번아웃 증후군'은 심리학 용어로 출발했다고 합니다. 간단하게는 어떤 일에 지나치게 몰두하다가 어느 시점에 갑자기 불타버린 연료와 같이 무기력해지는 증상으로 이해할 수 있습니다. 그런데 2019년 세계보건기구(WHO)가 번아웃 증후군을 건강 상태에 영향을 미치는 인자로 판단하여 국제질병표준분류기준을 개정합니다. 이때 WHO는 번아웃 증후군을 '제대로 관리되지 않은, 만성적 직장 스트레스로 인한 증후군'으로 정의하고 직업 관련 증상의 하나로 분류했습니다.

우리는 전업주부를 정말 직업으로 인정하고 있을까요?

주부와 직장인의 번아웃이 다른 이유

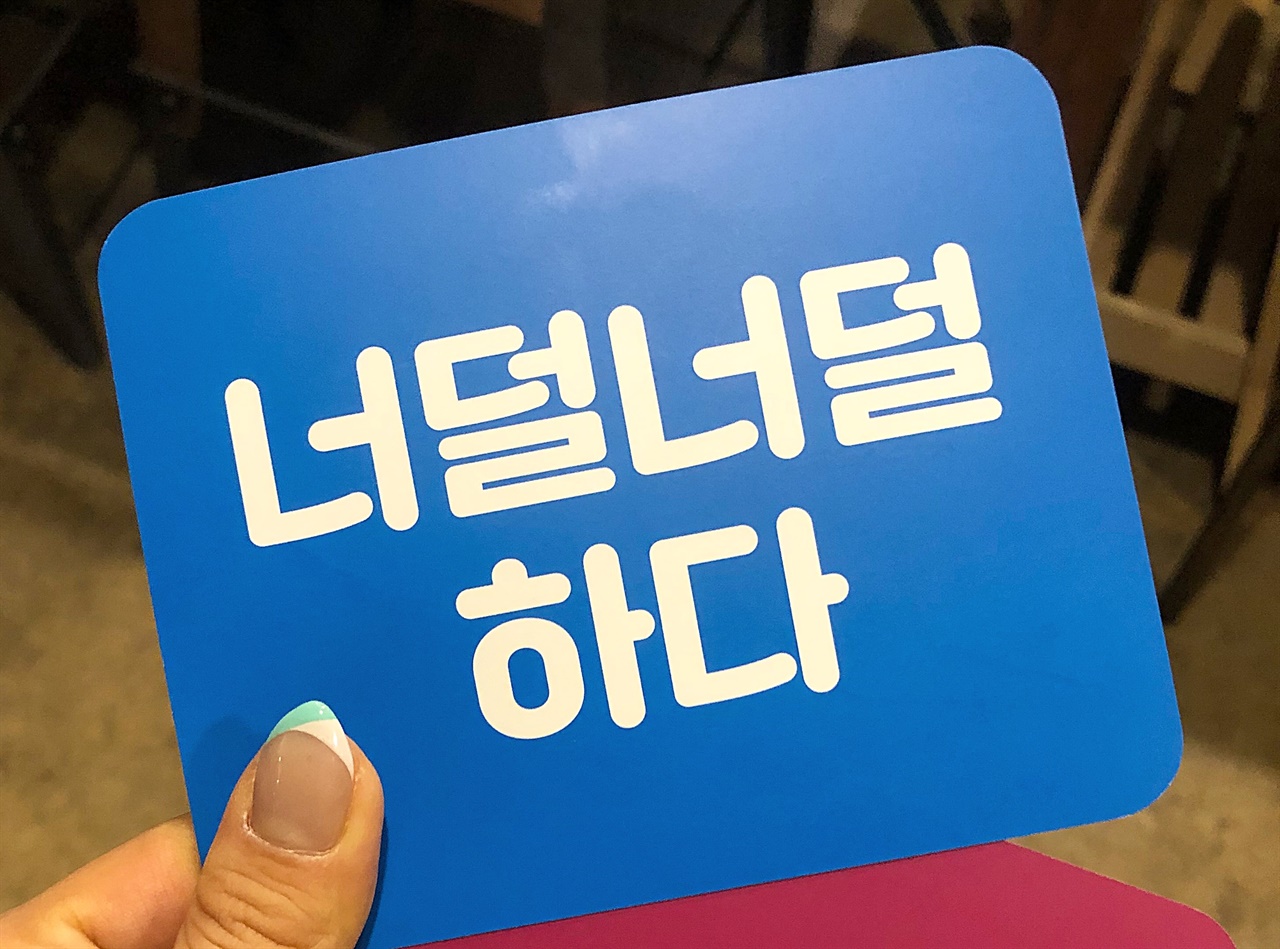

a

▲ 회사에 다니던 시절 워크숍에서 선택했던 상태카드, 지금 내 옆사람은 어떨까? ⓒ 서인희

온라인상의 수많은 번아웃 증후군 테스트와 대처방법을 보면 공통적으로 '직장', '업무시간', '퇴근'과 같은 단어들이 나옵니다. 육아 번아웃, 주부 번아웃과 같은 단어도 종종 등장하지만 그 노동을 직장인의 그것과 동등하게 바라보지는 않습니다. 주부라는 직업에는 정해진 업무시간도 출퇴근도 존재하기 어려움에도요.

처음 주부로 지내던 동안 우울감과 상대적 박탈감으로 직장생활을 선택했던 저도 회사원이 되고서는 종종 "살림하고 아이 돌보는 일이 번아웃까지 올 일인가?" 생각하기도 했습니다. 의식적으로 생각을 바로잡지 않으면 관성처럼 그 사고방식이 뿌리내렸을지도 모를 일입니다.

반면, 직장에서 얻은 번아웃은 전쟁 후 수훈한 훈장처럼 생각할 수 있을 것 같았습니다. 남들도 어느 정도 인정해줄 것 같고, 최소한 번아웃 자체를 부인하고 비난하지는 않을 것 같았습니다. 주부가 번아웃을 말할 때 예상되는 사회의 반응과는 너무 다르지 않나요? 주부의 번아웃에 대해서는 비난도 있을 것이고, 온기 없는 시선이나 영혼 없는 공감도 많을 것만 같습니다. 서글프고 두려운 일입니다.

물론 번아웃을 인정받는 것보다 더 중요한 건, 회사원이든 주부든 엄마든 번아웃의 상태까지 가지 않는 것입니다. 다 타버리기 전에 서둘러 불을 끄고, 다시 탄 자리를 살피고 돌봐서 생기를 찾게 하는 것입니다. 스스로 할 수 있는 부분도 있겠지만, 내 옆에 있는 한 사람에게 따스한 관심을 표현하는 것만으로도 달라지는 게 있을 겁니다.

자신의 존재와 가치를 충분히 인정받는 것은 노동에 대한 경제적 보상 만큼 중요한 일입니다. 노동력이 화폐로 치환되고 그것이 개인의 능력으로 등급 지어지는 시대에, 사회의 바탕이 되는 필수적이고 따뜻한 노동이 충분히 인정받는 날이 오기를 바라봅니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고