a

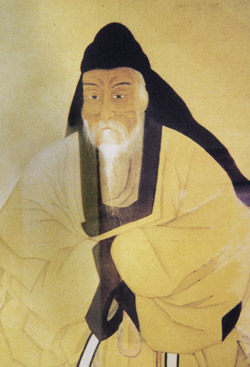

▲ 위청척사의 학문적 근간이 된 화서학파의 스승 화서 이항로 이항로(1792-1868)는 조선후기 성리학자로 주리철학 3대가 중의 1인으로 꼽히며, 과거제의 부패를 탄식하며 과거를 보지 않고 경기 북부지역을 중심으로 후학양성에 주력하였으며 이에 형성된 학파를 화서학파로 부른다. 주변의 천거로 잠시 관직에 오르기도 하였으며 1866년 병인양요때는 동부승지로서 입궐하여 대원군에게 주전론을 건의하기도 했으며 그의 존왕양이(尊王攘夷)사상 등은 이후 후학들에게 위청척사 및 민족주의 운동의 근거가 되었다. 위정척사 및구한말 의병활동으로 유명한 화서학파에는 항일의병으로 잘 알려진 최익현, 유인석 장군 등이 있으며 김평묵 또한 화서의 제자였다. ⓒ 무호 이한복(1897-1941)

최익현은 1833년 12월 5일(음) 경기도 포천현 내북면 가채리(현 포천시 신북면 가채리)에서 아버지 최대(崔岱)와 어머니 경주 이씨 사이에 둘째 아들로 태어났다. 아버지는 가난한 선비였다. 본관은 경주 최씨, 신라 말의 대학자 최치원의 후손이다.

어려서 그의 골상을 본 관상가가 '호랑이 머리에 제비 턱'을 지녔다고 하여 아명을 기남(奇男)이라 불렀고, 본명은 익현(益鉉), 자는 찬겸(贊謙), 호는 뒷날 화서 이항로가 지어준 면암(勉菴)이다.

집안이 가난했던 부모는 그가 4세 때에 충청북도 단양의 금수산 근처로 이사하였다. 수년에 걸친 흉년으로 생계를 위한 이사였다. 6세에 처음으로 글공부를 시작했다. 어려서부터 매우 총명하여 부모와 이웃 사람들의 기대를 모았다.

아버지는 가난한 살림살이지만 총명한 두 아들을 가르치고자 이 고장 선비 김기현을 집으로 모셔 글공부를 시켰다.

얼마 뒤 김기현이 세상을 떠나자 아버지는 1843년(11세) 양근현 후곡마을(현 양평군 서종면 서후리)로 이사하였다. 이곳은 은퇴한 유림의 태두로서 숭앙을 받고, 성리학의 정통파로서도 성망 높은 화서 이항로가 살고 있었다. 그리고 14세 때에 화서를 찾아가 제자가 되었다. 아버지가 화서 선생의 고명한 학덕을 알고 자식들을 가르치고자 인근으로 이사를 한 것이다. 면암은 화서를 만나 스승으로 모시면서 학문에 눈이 틔었다.

화서는 면암을 처음 만나 그 영민함과 비범함을 알아보고 제자로 받아들였다. '낙경민직(洛敬閩直)'이란 네 글자를 써 주면서 학문에 권면하기를 당부하였다. 정자(程子)가 주장한 '경'과 주자(朱子)의 '직(直)'을 가장 소중한 가치로 여기라는 가르침이었다. 뒷날 위정척사를 대표하여 의병운동을 선도하게 된 이항로의 제자 중에 최익현·김평묵·유중교 등이 모두 그의 문하이며, 학계에서는 이들을 '화서학파'로 가름한다.

면암이 어릴적에 화서를 스승으로 모신 것은 그의 삶에서 획기적인 사건이었다. 사상의 일대 혼란기에 화서는 유학계의 큰 인물이었다. 그리고 그를 따르는 제자들은 국난에 대처하는 방향을 제시하고 행동하였다.

a

▲ 화서 이항로 선생이 제자 최익현에게 준 글 '存心明理(존심명리)' ⓒ 최창규

면암은 집안 사정으로 1847년(15세) 12월에 잠시 화서의 문하를 물러나왔다.

최기남(崔奇男)이 날마다 책을 외어 한 글자도 착오가 없었고, 또 손수 써서 높이 걸어 두고 완염(琬琰)처럼 보배롭게 여기고 고량진미처럼 즐기니, 이미 대의를 깨닫지 아니 하였다면 어찌 이와 같을 수 있겠는가. 도암(陶菴) 이재(李縡) 선생이 외고 초록하여 후생을 권면하던 고심이 땅에 떨어지지 않았다고 할 만하다. 기남이 암송한 것은 격몽요결·대학·논어까지, 그리고 고금 사람의 문자가 몇 천 마디 말이었는데도 숙달함이 이와 같으니, 세월이 쌓이게 되면 기남의 머릿속은 장차 하나의 장서각이 될 것이다.

그의 나이를 물으니, 주자가 어버이 명을 받아 유초당(劉草堂)·유병산(劉屛山)·호적계(胡籍溪) 세 선생에게 종학(從學)하던 나이였으며, 그의 뜻을 살펴보니 매궤환주(買櫃還珠)가 부끄러운 일이고, 완물상지(玩物喪志)가 경계할 일임을 알았으니 경외할 따름인데, 어찌 귤송(橘頌)을 읊을 만한 정도뿐이겠는가. 만일 기송(記誦)을 능사로 삼고 만다면 총명의 누만 될 뿐이니 또한 무슨 승상할 것이 있겠는가. 기남이 어찌 이런 일을 할 사람이겠는가. (주석 1)

여기서 매궤환주는 안에 담긴 옥구슬의 가치는 알지 못하고 밖의 궤짝에만 현혹되는 어리석음을 의미하고, 완물상지는 실천궁행을 외면한 채 오로지 암송에만 힘씀으로써 본심을 상실하는 것을 말한다. 곧 화서는 이 경계문에서 면암의 뛰어난 총기와 근면을 칭송하였을 뿐만 아니라 어린 나이에 참된 학문의 이치를 깨달았음을 칭찬하는 동시에 실천적 위기지학(爲己之學)에 더욱 힘쓰기를 독려하였던 것이다.

면암이 일생 동안 올곧은 선비의 길을 걸을 수 있었던 바탕은 어린 시절 스승의 이와 같은 훈계와 가르침이었다. 화서는 뒷날 다시 면암에게 학문을 궁구하는 목적과 자세에 대해 '마음을 보존하고 이치를 밝힌다'라는 뜻의 '존심명리(存心明理)' 네 자를 내려주었다. 이로 미루어 화서가 면암에게 얼마나 큰 기대를 걸었는지 짐작할 수 있다. (주석 2)

주석

1> 박민영, <최익현>, 162쪽, 한국독립운동사연구소 기획, 역사공간, 2012.

2> 앞의 책, 17쪽.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고