▲홈즈 박물관 입구 ⓒ 조미영

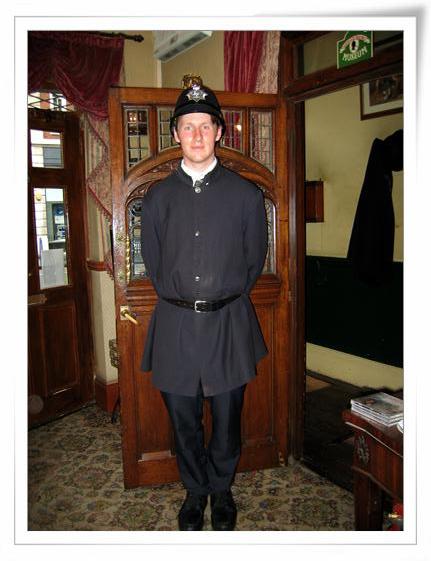

걸어서 3분쯤, 베이커가 221B번지에 도착했다. 조그만 팻말의 문을 열고 들어서자, 경찰복장의 남자가 반갑게 맞이한다. 박물관을 보려면 2층으로 올라가야 하는데 입장표가 있어야 했다. 각종 기념품이 놓인 진열대를 지나 계산대에서 표를 샀다. 꽤 비쌌지만, 얼결에 사들고 2층으로 향했다.

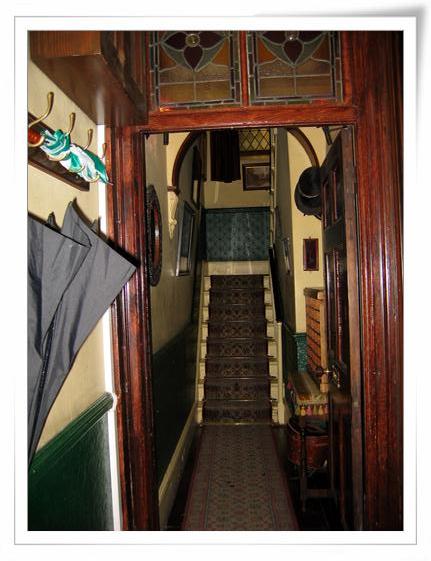

앞서서 가는 관람객이 계단을 오를 때마다 수를 센다. 계단 폭이 좁은 탓에 그의 뒤를 따라야 했던 나도 덩달아 계단수를 셌다. 17단이다. 나중에 안 사실이지만, 셜로키언(홈즈 마니아 정도로 해석 가능)들은 소설 속 묘사를 그대로 재현한 17계단을 밟고 올라가는 순간부터 홈즈의 세계로 빠져드는 것이었다.

▲친절하게 방문객을 맞이하던 안내자 ⓒ 조미영

▲홈즈의 하숙집을 재현해 놓은 박물관 입구 계단 ⓒ 조미영

아니나 다를까, 2층에는 홈즈의 서재와 침실이 빅토리아 시대를 거슬러 와 있었다. 육중한 커튼을 드리운 어둑한 방 한 구석으로 촛불이 밝혀져 있고, 책상 위에는 무언가를 쓰다가 만 듯 노트가 펼쳐져 있다. 벽난로 앞의 안락의자에 앉아 방금 그가 피우다 놓고 간 듯한 파이프 담뱃대를 잡아 본다. 따뜻한 온기가 느껴지는 듯한 착각이 든다. 창가 옆에는 각종 도구가 놓여진 실험대가 있었다. 물론 그가 연주하던 바이올린도 그 옆에 놓여 있다. 그게 진짜 스트라디바리우스는 아니겠지만 말이다.

▲홈즈의 방을 재현해 놓았다 ⓒ 조미영

3층 허드슨 부인의 방 한쪽에는 그의 초상화와 용품들이 전시되어 있었다. 순간 그가 실존인물이었나? 하는 착각이 들어 잠시 기억을 더듬어 보았다. 다행히 아서 코난 도일의 소설 속 주인공인 명탐정 셜록 홈즈라는 것을 다시 되새길 수 있었다.

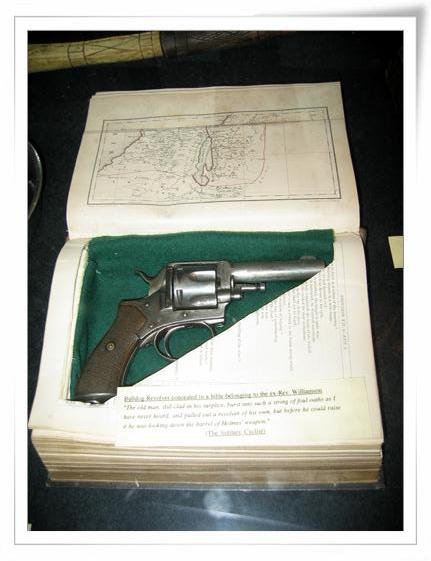

그리고 다른 방들에는 소설 속 장면을 재현해 놓는 것으로 구성되어 있었다. 56편의 단편과 4편의 중편으로 된 셜록홈즈 시리즈 중에서 어떤 장면들인지에 대한 정확한 기억이 없는 나에게는 그다지 와 닿지 않았지만, 이를 기억하는 이들에게는 더 없이 감동적인 장면들일 것이다.

▲홈즈의 용품들 ⓒ 조미영

▲소설을 재현하다 - 권총을 숨기는 방법 ⓒ 조미영

▲소설을 재현하다 - 밀납인형으로 소설 속 장면을 만들었다. ⓒ 조미영

관람을 거의 마칠 즈음에야 아까 표를 끊을 때 같이 주었던 안내장이 생각났다. 이해를 돕기 위해 읽어보려고 꺼내 들었더니 이게 웬걸! 일본어가 잔뜩 쓰여 있다. 동양인하면 우선 일본인을 떠올리는 그들의 습성 탓이다.

얼른 1층으로 내려와서는 계산대로 갔다. 내가 한국인이라고 하자 그녀는 상당히 미안해 하며 사과를 한다. 그러나 한국말로 된 안내장은 없단다. 영어를 썩 잘하는 것은 아니지만, 일어실력보다는 낫다는 생각에 차라리 영어로 된 것을 달라고 했다. 그녀는 영어 안내장과 함께 홈즈 캐릭터가 그려진 스티커를 같이 내민다. 동전만한 스티커였지만 이마저도 판매를 하는 그들에게는 이것이 사과의 표식인 셈이다.

마음 같아서는 한글 안내장도 만들라고 권하고 싶지만, 얼마만큼 많은 사람이 이 곳을 다녀갈지는 모를 일이다. 하긴, 상당히 많은 수의 한국인들이 다녀가는 유럽 주요도시의 대형 박물관 미술관 등에서도 한국어 안내는 물론 한글 팸플릿 한 장 받을 수 없는 현실인데, 이런 조그만 사설 박물관에서의 기대는 무리인 듯 보인다.

▲1층에서는 이렇게 캐릭터화한 각종 상품들을 판매한다. ⓒ 조미영

▲홈즈의 모습은 여러 삽화가들의 손을 거치면서 조금씩 변해갔다. ⓒ 조미영

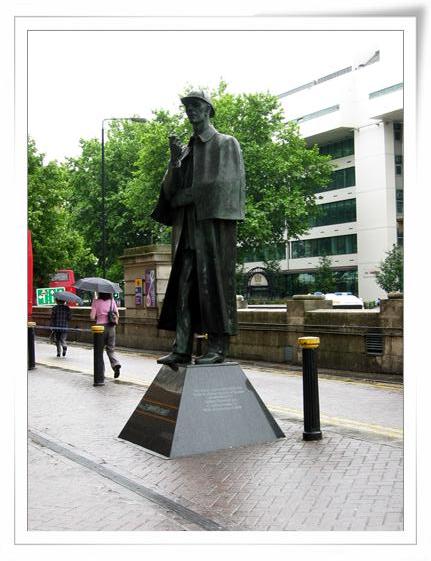

박물관을 나와 베이커가를 걸었다. 비를 잔득 머금은 거리가 갑자기 음습하게 느껴졌다. 오래된 건물들과 그 사이로 난 좁은 골목길에서 소설 속의 누군가가 튀어나올 것 만 같았다. 그리고 발길을 돌리는 순간, 무언가와 마주쳤다. 홈즈와 왓슨이다. 도로벽면에 광고판이 붙어 있었는데 홈즈 와인 클럽이었다. 지하철역 앞에서도 다시 홈즈를 만났다. 이번엔 3미터가 넘는 청동동상으로 서 있다.

런던 홈즈회 회원들이 1만 파운드 모금 운동을 하여 세워놓은 것이란다. 그 외에도 이 거리 곳곳에는 홈즈를 기억하거나 기억하고자 하는 이들이 만들어 놓은 갖가지 것들이 있다. 그래서 이것들과 함께 홈즈의 발자취를 안내하는 도보 여행 상품은 관광객들에게도 인기다. 소설 속 셜록홈즈는 런던의 베이커 가에서 당당한 영국인으로 살고 있었다. 하긴 아직도 이 221B번지에는 홈즈 앞으로 날아오는 편지들 덕분에 이에 답장을 쓰는 홈즈의 비서까지 있다고 한다.

▲베이커 스트리트 역 앞의 동상 ⓒ 조미영

지금 생각해 보면 그 박물관이 썩 훌륭했다고까지 볼 수 없지만, 그를 기리는 사람들의 열성에 감동한 탓인지 이렇게 비가 오는 날이면 가끔은 떠오른다.