【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

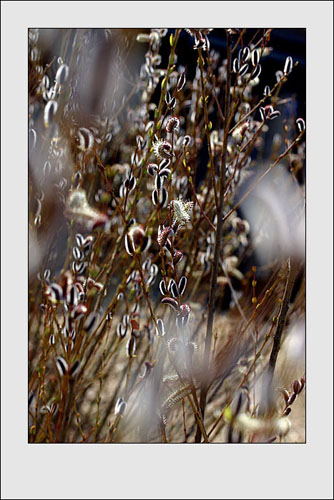

▲햇살 좋은 아침, 버들강아지들이 좋아라 꼬리친다. ⓒ 김민수

아직 봄이라고 하기에는 이른 1월 말에 솜털이 송송한 버들강아지를 강원도 산골에서 만났었다. 그리고 정월대보름에 그 곳에서 몇몇 피어난 버들강아지를 다시 만나긴 했지만 햇살이 그리 좋질 않아 그냥 눈으로 보는 것으로 만족할 수밖에 없었다.

버들강아지, 그 이름만 들어도 간지럽다. 작은 나뭇가지가 바람에 흔들거리는 것을 보면서 강아지가 꼬리치는 것을 연상하고는 그 이름을 붙여주었을 것이다. 물가에 주로 자라니 버들강아지 대신에 갯버들이라고도 불러주었을 터이다.

사실, 솜털 송송 입은 것이 그들의 전부인 줄 알았다. 어렸을 적에도 분명 꽃을 보긴 보았을 터인데 애벌레같이 휘어져 자라는 모양새보다는 어린 마음에 솜털 송송 입었을 적의 모습이 더 깊이 각인되었는가 보다. 솜털을 송송하게 맺은 버들강아지를 꺾어 입안에 넣어보면 얼마나 부드럽던지, 물이 잔뜩 오른 수양버들의 작은 가지를 비비 틀어 피리를 만들다가 간혹 버들강아지로도 피리를 만들어 불었다.

가지의 굵기에 따라 소리도 달랐다. 얇은 가지로 만든 피리에서는 얇고 높은 소리가, 굵은 나뭇가지로 만든 피리에서는 굵고 낮은 소리가 울려퍼지며 볼을 간지럽혔다. 한참 피리를 불다 보면 볼이 얼얼했다.

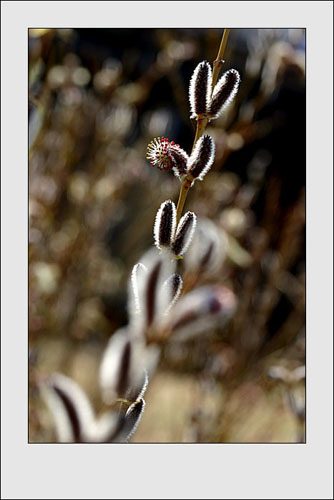

▲솜털 송송, 옷이 더워 꽃을 활짝 피워 솜털옷을 벗는다. ⓒ 김민수

어머니는 정월대보름이면 부럼을 선물하거나 강정을 만들 때 쓰라고 누런 엿판을 선물로 하시곤 했는데 장지동에 사시는 고모님댁에 엿판을 전달하는 일은 내 몫이었다.

당시 내가 살던 집에서 그 곳을 가려면 논길을 지나 냇물을 끼고 있는 나즈막한 야산을 지나야만 했다. 호젓한 산길이었기에 무섭기도 했는데 지금은 그 자리에 가락동 프라자아파트와 문정시영아파트 등이 자리를 잡고 있다.

정월대보름 무렵이면 냇가에 버들강아지가 솜털을 송송 입고는 따스한 봄 햇살을 만끽하고 있었고, 어느 해엔가는 냇가에서 쉬는 동안 단 것에 대한 갈증이 절정에 달해 지고 가던 엿판 모서리를 조금 깨서 입에 넣었다. 엿판을 지고 오다 떨어뜨려서 깨졌다고 하면 될 터이다.

그렇게 딱딱한 엿을 입안에 가득 넣고 부드러워지기까지 녹이며 양말을 벗고 까마귀발을 냇가에 넣고 불린 다음 돌멩이로 겨우내 묵은 때를 벗겨냈다. 그리고 돌멩이 틈에서 겨울잠을 자고 있는 가재를 잡기도 했다.

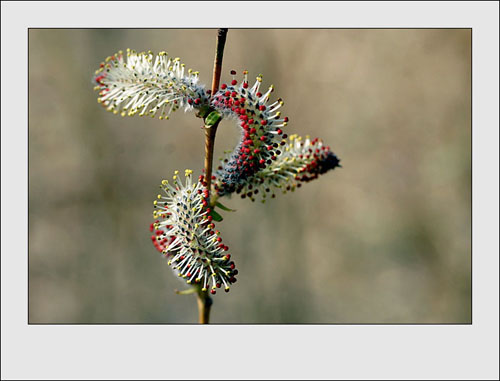

▲잔뜩 휘어지는 모습이 마치 애벌레를 보는 듯 하다. ⓒ 김민수

그렇게 자연에서 놀잇감을 찾고 먹을거리를 찾던 시절, 아직은 정월이라 제법 발이 시리긴 했지만 곧 시작될 새학기, 용의검사에서 창피를 당할 수는 없는 일이었다. 햇살만 따스하다면 넉넉하게 발을 담글 수 있었다.

고모님은 먼 길 왔다며 부지런히 쌀튀기로 강정을 만들어 싸주셨고 수고했다면서 동전을 쥐어주셨다. 5원 아니면 10원이었을 터인데 그 정도면 눈깔사탕을 사는데 부족하지 않았으니 돌아오는 길은 얼마나 가벼웠는지 모른다. 더군다나 엿판과 달리 강정은 가벼울 뿐 아니라 몇 개를 집어먹어도 표가 나질 않으니 먼저 맛을 보아도 마음 졸일 필요가 없었다.

버들강아지를 보면 나도 모르게 그 시절이 아련이 오버랩되는 것은 내가 알지 못했어도 햇살에 솜털 송송 빛나는 그 모습이 인상적이었기 때문일 것이다. 그리고 봄을 일찍 맞이하고 싶어 버들강아지가지를 꺾어 화병에 담아 햇살이 잘 드는 창가에 두면 더 일찍 봄을 맞이할 수도 있었다. 버들강아지뿐 아니라 개나리, 진달래도 꽃망울이 생겼을 때 화병에 담아두면 일찍 꽃을 볼 수 있었다.

▲그런데 이렇게 예쁜 애벌레가 있을까? ⓒ 김민수

그리고 한참을 잊고 살았다. 꽃에 관심을 갖게 된 후 그를 찾았지만 그리 쉽게 만날 수 없었는데 예전만큼은 아니지만 봄이 오는 길목에 냇가나 계곡 혹은 습지에 서 여전히 솜털을 송송 입고 봄마중을 나온 녀석들을 만날 수 있으니 반가울 뿐이다.

버들강아지는 꽃을 피운 후에 이파리를 낸다. 꽃들의 목적은 긍극적으로 후손을 퍼뜨리기 위한 것이니 버들강아지는 어쩌면 목적에 충실한 식물인지도 모르겠다. 그러나 꽃이 진 후의 이파리, 여름 내내 무성한 이파리가 의미가 없지 않은 것은 그들의 왕성한 광합성작용이 있어 이른 봄 또 다시 솜털 송송한 꽃봉오리를 내고 붉고 노란 꽃술을 잔뜩 입은 꽃을 낼 수 있는 것이니 꽃만 보고 좋아라 할 일은 아닌 듯하다. 그들의 모든 때를 아름답게 바라보는 눈, 그것이 진정 그들을 사랑하는 눈이리라.

우리네 사람들도 그렇지 않을까? 늘 후회하고 사는 것이 인생이라고는 하지만 지금 살아가고 있는 때, 그 때를 감사하며 가장 아름답게 살아가는 사람들이 행복한 사람이리라. 어리석은 사람은 오지 않은 때를 그리워하며 혹은 지난 때를 그리워하면서 살아간다. 단지 회상이나 꿈에 머무는 것이 아니라 현실을 부정하게 되면 그는 늘 오늘을 살아가지 못하는 것이다.

▲영락없이 S라인이다. 봄바람에 꼬리를 친다. ⓒ 김민수

솜털 송송 입은 버들강아지, 나는 그에게서 애벌레의 모습을 보았다. 애벌레가 되기까지, 애벌레가 하늘을 날기까지 수많은 과정들이 있다. 문득 <꽃들에게 희망을>이라는 책이 떠오른다. 무조건 남들이 가는 길을 가는 것이 아니라 내가 어떤 존재이고, 어떤 길을 가야 하는지를 제대로 아는 이들이 자신에게 주어진 삶을 진지하고 행복하게 살아갈 수 있을 것이다.

아직도 강원도에는 춘설소식이 있지만 이미 와버린 봄을 되돌릴 수는 없을 것이다. 계절에 무감각한 이들에게도 봄이 느껴지는 계절, 그 계절을 버들강아지가 활짝 피어 꼬리를 치며 반갑게 맞이하고 있다.