【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

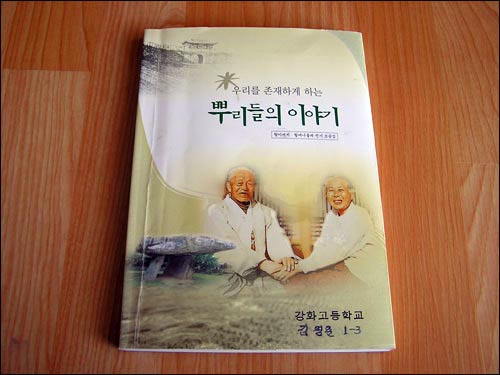

▲강화고등학교에서 지난 해에 펴낸 책입니다. ⓒ 이승숙

시아버님께서 전화를 주셨다.

"오야, 그래 저녁은 묵었고? 그래, 야야 아범은 들어왔나?"

"아유 아버님, 요새 저녁 같이 먹는 게 일주일에 몇 번 안 돼요."

"그래? 우에 그렇노? 술자리가 많은 갑제? 그래 가지고 건강이 개안켔나."

아버님은 목소리가 약간 쉰 상태였다. 집을 수리하시느라 힘드셨나 보다.

시가는 지금 수리 중이다. 약 30년 전에 집을 지을 때만 해도 인근에서 제일 잘 지은 집이었다는데 세월의 무게가 더해지면서 집은 낡아갔다. 그래도 두 분이 지내시기에 그다지 좁은 편은 아니지만 한 번씩 다니러 오는 자녀들 때문에 아버님은 집을 수리해야겠다고 마음먹으셨나 보다.

집을 짓던 때는 방도 크고 마루도 넓어서 동네에서 제일 좋은 집이었단다. 하지만 큰 일이 있어 5남매가 다 모일 때면 잘 방이 부족해서 마루에서도 자고 주방에서도 잔다. 하여튼 방마다 사람들이 넘쳐난다. 그래서 이번에 집을 수리하면서 화장실도 집 안쪽으로 들이고 마루에 새시도 달아 따뜻하고 편리하게 고치기로 한 것이다.

남편은 맏아들이다. 그래서인지 부모님 생각하는 마음이 남다르다. 예전에는 주로 내가 시댁 어른들께 전화를 드렸는데 언제부턴가 역할이 바뀌었다. 그 사람은 아무 때고 생각나면 불쑥불쑥 전화를 드리는 모양이다. 술 한잔 해서 기분 좋아도 시골집에 전화를 드리고 조금만 마음이 동하면 전화를 거는 눈치다.

읽고 또 읽고... "이거 우리 집 가보로 남겨야겠다"

지난 3월 중순 우리 부부는 경북 의성에 있는 시댁에 내려갔다 왔다. 우리가 사는 강화에서 가자면 승용차로 4시간도 더 걸리는 먼 곳이다. 오가는 길이 좀 멀어서 힘들지만 기뻐하실 부모님을 생각하며 시댁에 가곤 한다.

한밤중이 다 되어서야 우리는 시댁에 도착할 수 있었다. 그 늦은 밤에도 부모님께선 우리를 기다리고 계셨다. 방으로 들어가서 인사를 올리고 집에서 미리 챙겨온 책을 전해드렸다. 그 책은 강화고등학교에서 지난 해에 만든 것으로 조부모님의 전기문을 쓴 책이었다. 아들이 할아버지가 살아온 이야기를 쓴 내용도 책에 수록되어 있었다. 그래서 이번에 내려오면서 아버님 드리려고 챙겨온 것이었다.

말없이 책을 보시던 아버님이 목이 멘 목소리로 그러시는 거였다. "허, 그 참. 이놈이야. 허, 그 참…" 아버님 눈엔 눈물이 맺혀 있었다. 아버님은 옆에 있던 수건으로 눈물을 훔치셨다.

작년 겨울, 강화고등학교는 조상의 뿌리를 찾기 위한 교육의 일환으로 학생들에게 조부모님의 전기문을 쓰게 했다. 그때 아들은 할아버지 이야기를 직접 듣고 싶다며 혼자서 할아버지댁에 다녀왔다. 아들은 내려가는 데만 해도 버스로 8시간 걸리는 고향까지 혼자 다녀왔다.

처음에는 '학교 수업까지 빠져가면서 그렇게 할 필요가 있을까'하고 생각했지만 다시 생각하니 '어쩌면 이런 공부가 진짜 공부가 아닐까'하는 생각이 들었다.

아버님은 그 책을 읽고 또 읽으셨다. "야야, 이거를 여러 부 복사해서 돌려야겠다. 이거를 우리 집 가보로 남겨야겠다." 아버님은 손자의 눈으로 들여다본 우리 집의 역사가 아무리 봐도 신통했나 보다.

▲할아버지가 살아오신 이야기를 제 아들이 글로 썼습니다. 그 글을 읽고 계신 우리 아버님. ⓒ 이승숙

'수업까지 빠져가며…?' -> '이런 게 진짜 공부'

다음날 낮, 동네 어른들이 놀러오셨다. 그러자 우리 아버님은 이러시는 거였다. "이거 함 보소. 이기 참 신통한기라. 우리 손자가 쓴 건데 함 들어보소." 그러면서 책을 펼치셨다.

처음에는 중요한 몇 대목만 읽어 주시려니 생각했다. 그런데 아버님은 전문을 다 읽으셨다. 중간중간 보충 설명까지 곁들이면서 읽으시는데 놀러왔던 동네 할머니들은 자리를 뜰 수도 없어서 그냥 내처 다 들으셔야 했다.

아버님은 또 몇 번인가 목이 메었다. 그때마다 할머니들은 "그때사 다 그래 고생했제요, 다 고생하며 안 살았니껴"라면서 장단을 맞추셨다.

나는 내 아들 글인지라 아무리 들어도 질리지 않았지만 어른들은 조금 지루했을 터였다. 일어나지도 못하고 내내 듣기 힘드셨는지, 아버님이 책장을 덮자마자 어른들은 "아이고, 고추 온상 비니루도 덮어야 되고… 아따 참말로 애가 우째 그래 용하니껴? 참말로 하나도 안 보태고 그대로 썼네. 행님은 온상 덮으러 안 가니껴?"라고 덕담을 보태며 주섬주섬 자리에서 일어났다.

오늘도 아버님은 그 책을 읽고 또 읽으셨을 것 같다. '빠진 부분, 아쉬운 부분은 다음에 또 보충해서 들려줘야지' 생각하시면서 보고 또 보셨을 것 같다.

우리가 살아가는 나날들은 모두 소중한 나만의 역사가 된다. 부끄러운 날도 있을 테고 아쉬운 순간도 있겠지만 그 순간순간이 모여 지금의 내가 있는 것이다. 오늘의 나는 어제의 내가 있었기 때문에 존재할 수 있고 내일의 나는 오늘의 내가 있기에 계속 이어질 것이다. 오늘 하루를 소중히 살아야 할 일이다.

▲놀러오신 동네 할매들. ⓒ 이승숙

덧붙이는 글 | 우리 내외가 시댁에 내려가면 아버님이 꼭 챙겨 주시는 게 있습니다. '의성문화원'에서 다달이 펴내는 책입니다. 아버님은 요즘 부쩍 조상님들 이야기며 당신이 살아오신 이야기들을 자주 해주십니다. 마침 제 아들이 그 이야기들을 글로 옮겼고 그래서 우리 아버님은 매우 흡족해 하셨습니다. 조상을 섬기고 조상을 알아야 한다는 어른들의 말씀은 그냥 흘려 들을 일이 아닌 것 같습니다.