【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

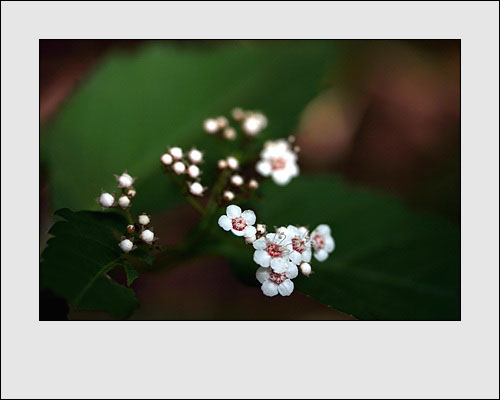

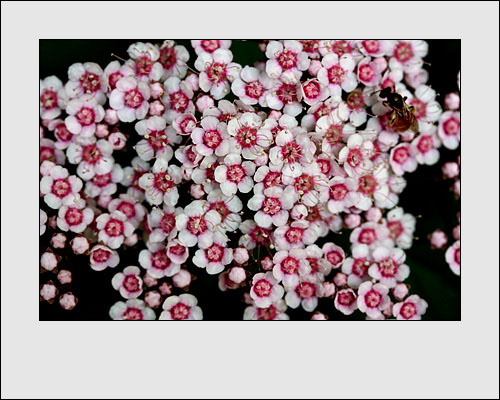

▲참조팝나무 ⓒ 김민수

온정리에서 버스를 타고 금강산으로 이동하는 중 정체를 알 수 없는 꽃들이 여기저기 소담스럽게 피어 있다. 이동중에는 사진촬영을 할 수 없기도 하지만 바람에 흔들리는 저 작은 꽃을 찍을 방도는 없었다. 게다가 160mm이상의 렌즈는 가져갈 수도 없으니 줌으로 당겨서 찍을 수도 없는 일이다. 버스를 타고 이동하는 그 길을 천천히 걸을 수 있다면 얼마나 좋을까 싶었다.

꽃이 피어 있는 길은 걸어야 제 맛이다. 그래야 꽃을 만나면 그를 바라보며 두런두런 이야기도 나누고, 그들이 들려주는 이야기도 듣는 법이다. 그렇게 그들과 앉아 얘기를 나누다 보면 또 다른 손님들이 줄지어 기다리고 있다.

ⓒ 김민수

그런 시간이 없다는 것이 아쉽긴 하지만 존재조차도 몰랐던 참조팝나무를 금강산에서 만났으니 이 어찌 기쁘지 아니한가! 구룡폭포를 향하는 길 제일 먼저 눈에 뜨인 꽃은 노랑제비꽃이었다.

남녘땅에서는 이미 꽃 지고 씨앗이 맺힌 지가 언제인데, 단 한 송이지만 상한 곳 없이 활짝 피어 있는 모습이 신기하기만 하다. 바람때문에 결국은 담는 데 실패한 금강봄맞이꽃, 씨앗을 소담스럽게 맺고 있는 처녀치마, 돌틈에서 피어날 준비를 하고 있는 돌양지꽃, 이파리 청청한 돌단풍을 보면서 북녘땅이라고 다르지 않게 피어나는 그들이 얼마나 고마운지 감사하고 또 감사했다. 통일이 되면 정녕 그들도 기뻐하리라. 온 산천초목이 함께 기뻐하리라.

ⓒ 김민수

금강산은 흙이 많지 않아 보였다. 바위투성이의 산, 그 바위의 틈에 뿌리를 내리고 자라는 삶이 만만치는 않을 듯해 보였다. 그래도 그렇게 그 곳에서 피고지는 이유는 금강산에서 피고진다는 자부심때문이 아닐까 싶기도 했다.

'금강에 살어리랏다.'

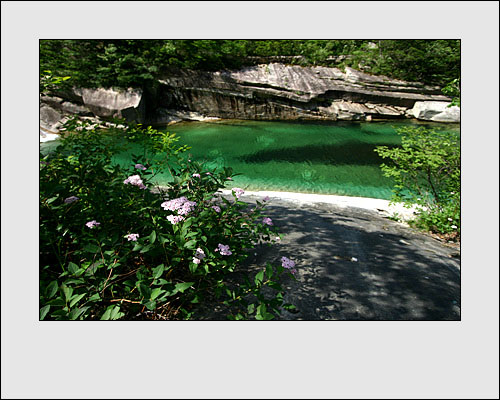

힘들고 어려워도 아름다운 금강에 살어리랏다. 그들이 그렇게 말하는 듯했다. 비췻빛 소(沼)와 담(潭)을 바라보는 것만으로도 이미 목마른 줄 모르고 피어난 참조팝나무, '참'자가 들어가면 먹을 수 있는 것이라고 하는데 참조팝나무는 어느 부분을 식용할 수 있는 것일까? 이파리 아니면 꽃?

ⓒ 김민수

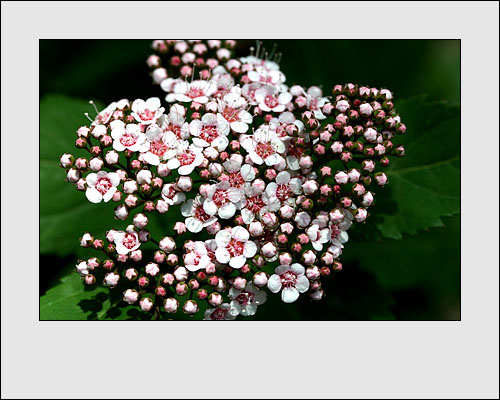

봄이면 하얗게 피어나는 조팝나무를 보면서 보릿고개를 떠올리고, 이팝을 떠올리는 것은 이상한 일이 아니다. 조팝나무가 지고 봄의 끝자락에 서면 보리가 누렇게 익어가니 그 사이 하얀 조팝나무, 이팝나무의 꽃을 보면서 고봉에 가득 담긴 쌀밥을 생각하는 것은 당연한 일이었을 것이다.

참조팝나무는 개화 시기가 조금 늦는 것 같았다. 이미 해금강으로 가는 길에 지나는 양지마을, 고성평야에는 탐스러운 보리가 누렇게 황금빛으로 익어가고 있었다. 그러니 어쩌면 참조팝나무는 눈으로 먹는 꽃은 아닐까 싶었다.

어릴 적 소풍을 가면 흔한 일은 아니었지만 조금 여유 있는 아이들은 밥에 색깔이 들어 있는 도시락을 싸왔다. 아마도 색소를 넣어 노랑색, 분홍색, 연록색의 밥을 만들었을 것이다. 그런데 그 밥이 왜 그렇게 맛나 보이던지... 참조팝나무의 화사한 색감을 보면서 나는 그 밥을 생각했다.

ⓒ 김민수

삼일포가는 길에 통과해야 하는 온정리와 해금강가는 길에 통과해야 하는 양지마을은 이웃마을이다. 물론 차량 이동중에 눈으로만 본 것이지만 온정리의 땅은 척박해 보였고, 양지마을의 땅은 비옥해 보였다. 아주 오랜만에 쟁기끄는 소를 보았고, 농기계를 거의 보지 못해서인지는 모르겠지만 그들은 풍족하게 살아가는 것 같지는 않았다. 어릴 적 농촌의 풍경을 보는 듯했다.

어릴 적 배고팠을 때가 참 많았고 조팝나무의 흐드러지게 핀 꽃들도 많이 보았는데 이름이 가지고 있는 의미를 알지 못해서 단 한 번도 그 꽃들을 보면서 이팝을 생각해 본 적은 없었던 것 같다. 어른이 되어서야 이팝나무의 이름이 붙은 내력이며, 조팝나무라는 이름이 붙은 내력을 알고 나서야 '참 재미있는 그러나 슬픈 이름이네'했다.

이러니 저러니해도 사람들은 자기에게 주어진 삶을 살아가기 마련이다. 문제는 그 삶은 어떻게 받아들이는가에 따라 다른 것이리라. 고난도 어떤 이에게는 약이 될 수 있고, 부유함도 어떤 이에게는 독이 될 수 있는 것, 그래서 삶은 살만한 것이 아닐까 싶다.

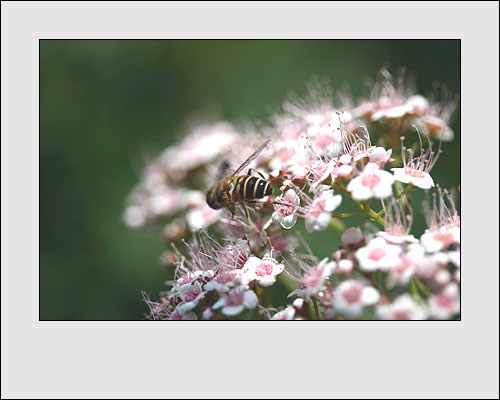

ⓒ 김민수

바람은 불고, 정해진 시간에 여행객들이 움직이다보니 진득하게 앉아서 꽃을 찍을 시간이 부족하다. 그래도 금강산의 꽃인데 언제 다시 만날지 모를 일이니 나름대로 정성껏 찍는다. 안내원이 다가와 무엇을 하느냐 묻는다.

"아, 꽃 찍습네다. 꽃이 참 예쁩네다."

나도 모르게 북한 사람들의 말투로 대답을 했다. 어쩐지 그들이 볼 때에는 사치스러운 취미를 가지고 있는 것 같아 미안하기도 하다. 어디 피어도 다르지 않은 꽃, 한번 뿌리를 내리면 평생 그 곳에서 살아가니 다른 꽃들은 어떻게 피었나 보면서 피지 아니하였을 것이다. 그냥 속내에 품고 있던 것들 때가 되니 피었을 것이다. 그런데 어느 곳에 핀 꽃이든 다르지 않으니 그것이 자연의 섭리인가 보다.

그런데 사람들은 왜 이렇게 비교하면서 살아가는 것일까? 비교하며 살아감으로 인해 행복한 일보다 불행한 일들이 더 많은 것 같다. 참조팝나무, 그는 그로 만족한다. 조팝나무나 꼬리조팝나무가 되려고 하지 않는다. 그래서 그들은 행복한가보다. 금강산의 조팝나무, 누구 흉내를 내지 않았어도 참 화사했다.

덧붙이는 글 | 지난 5일 금강산 문화회관에서 열린 조선그리스도교연맹(조그련)과 한국기독교교회협의회(KNCC)의 '6·15공동선언 이행과 평화통일을 위한 금강산기도회'에 참석했다가 둘러본 금강산에서 만난 들꽃이야기입니다.