가만히 살펴 보면 우리 주위에 '영친왕(英親王)'을 일본식 호칭이라고 여기는 사람들이 꽤 많다. 그래서인지 개중에는 '영친왕'이라 하지 않고 꼭 '친'자를 빼버린 '영왕'이라는 식의 표현을 고집하는 이들도 더러 있다. 일본에도 엄연히 친왕제도가 존재하고 있으니 분명 그렇게 생각할 만한 것 같기는 하다. 하지만 이는 명백한 오해이다.

a

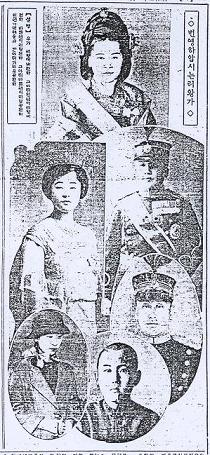

▲ 1918년 1월 20일에 이른바 '이왕가'의 구성원이 오랜만에 한자리에 모였다. 모두가 한때는 태황제, 황제, 황후, 황태자였으나 더 이상 그들은 없었다. 여기에는 다만 '덕수궁 이태왕', '창덕궁 이왕', '이왕비', '왕세자'의 존재만 허용되었을 따름이었다.

몇 가지 기초적인 사실 관계만 되짚어 보더라도 이러한 얘기가 참으로 근거 없는 것이란 점은 금세 드러난다.

원래 친왕제도는 중국 황실에서 유래된 것이라 했으니, 처음부터 일본과는 별 상관이 없는 것으로 보는 것이 옳다. 그리고 중국과의 교린 관계가 끊어질 날이 없었던 우리 나라로서는 당연히 새삼스러운 용어일 까닭이 없었다. 아닌게 아니라 조선 왕조에 있어서도 이미 그것은 매우 익숙한 개념이었다.

a

▲ <효종실록>에는 "대군은 중국의 친왕과 맞먹는 것"이라는 구절이 나온다. 구태여 이런 사례가 아니더라도 이미 '친왕'은 예전부터 매우 익숙한 개념이었다. 더구나 조선의 '국왕'은 중국의 친왕에 준하는 품계로 인정 받았던 처지였다.

가령 <조선왕조실록>을 통틀어 일일이 그 용례들을 다 들이댈 수 없을 만큼 비교적 자주 등장하는 용어의 하나가 바로 '친왕'이었다.

더구나 "조선의 국왕은 그 품계가 친왕과 동일하다"는 구절에서도 드러나듯이 임금 자체가 겨우 중국의 '친왕'에 맞먹는 대우를 받던 서글픈 처지였으니 거듭하여 더 말할 나위는 없어 보인다. 그렇다면 도대체 '친왕'은 어떠한 범주의 호칭이었을까?

마침 <효종실록>에는 이에 대한 개념을 명쾌하게 정리할 만한 기사가 하나 들어 있다.

청인(淸人)이 가로되, "대군은 어떤 품계이오니까?"하니, 상(上)께서 이르기를 "이는 대국에 비하면 친왕과 같소"라 하셨다. 청인이 가로되, "대군 아래에는 무슨 직급이 있습니까?"하니, 상께서 이르기를 "대군 아래에는 왕자가 있은 즉 서얼(庶孼)이라 단지 군이라고만 부르고 '대'자는 붙이지 않으니, 대국의 준왕(俊王)과 같소이다" 하셨다.

여기에서 보듯이, 쉽게 말하여 친왕은 조선 왕실로 치자면 '대군(大君)'에 상응하는 개념이었다. 물론 엄밀하게는 그 격이 똑같았던 것은 아니지만 말이다.

우리 나라에서 친왕이라는 호칭이 전면에 등장하는 것은 1900년 8월의 일이다. 바로 두어 해 전에 이미 '대한제국'이 성립한 시점이었다. 이제 황제의 나라가 되었으니 이와 더불어 친왕의 자리가 만들어지는 것은 당연한 결과였다.

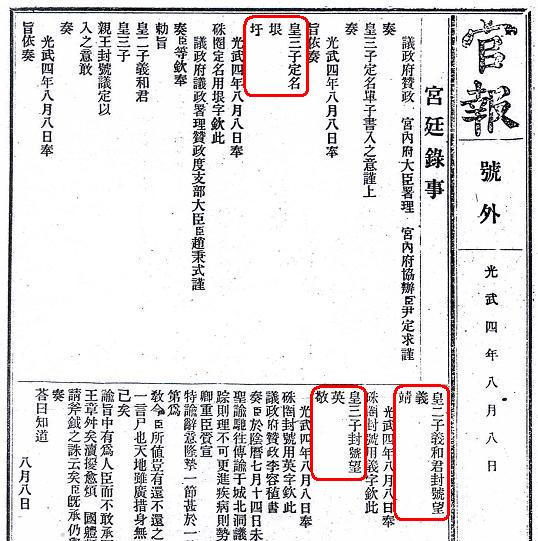

처음 친왕으로 책봉된 대상은 황2자 의화군(義和君)과 아직 이름이 없던 황3자 두 사람이었다. 친왕 책봉에 대해 여러 차례 논의가 있었고 그 결과 황2자에게는 '의친왕', 그리고 황3자에게는 '은(垠)'이라는 이름과 더불어 '영친왕'이라는 봉호가 주어졌다.

우리가 익히 아는 의친왕과 영친왕은 바로 그렇게 만들어진 호칭이었다. 거듭 말하지만 이것이 일본과는 아무런 상관이 없는 일이었다. 누군가 대한제국이란 자체가 일본의 부추김을 받은 것이 아니냐고 굳이 따진다면 달리 할 말은 없으나, 어쨌거나 친왕을 책봉한 것은 대한제국의 황제가 스스로 정한 일이다.

a

▲ <대한제국 관보> 1900년 8월 8일자 호외에는 '의친왕'과 '영친왕'의 봉호와 황3자 '은'의 이름을 정하는 과정에 대한 기록이 들어 있다. 대한제국 시절의 '친왕'으로는 의친왕, 영친왕, 완친왕, 흥친왕 등이 책봉된 적이 있었다.

그리고 그 후로도 두 명의 친왕이 더 있었다. 다름 아닌 '완친왕'과 '흥친왕'이 그들이었다. 완친왕은 1907년 9월에 흥선대원군을 대원왕으로 추존할 당시에 이미 세상을 떠난 완화군(完和君)에게도 '친왕'으로 추봉하면서 생겨난 이름이었다. 그리고 흥친왕은 한일합병이 이루어지기 직전인 1910년 8월에 완흥군 이재면(李在冕)에 대해 내려진 것이었다. 그는 흥친왕으로 책봉되자마자 스스로 이름을 '희(熹)'라고 고쳤다는 기록이 있다.

a

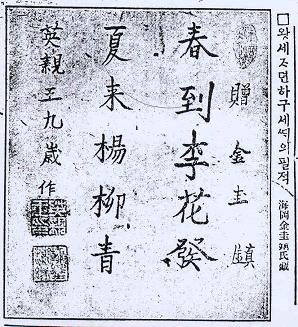

▲ 서화법의 스승 노릇을 했던 해강 김규진에게 써 준 아홉살 때 영친왕의 글씨이다. 여기에 보듯이 영친왕은 스스로 '영친왕'이라고 표기했던 것을 확인할 수 있다.

그렇다면 영친왕은 도대체 언제까지 유효한 개념이었을까? 그리고 진작에 용도 폐기되었어야 할 영친왕이란 이름이 여전히 통용되고 있는 건 무슨 까닭일까?

다 아는 것처럼 영친왕은 1907년 8월에 쓸모 없는 이름이 되고 만다. 새로운 황제의 등극과 더불어 영친왕이 황태자로 올랐으니까 말이다. 이에 따라 궁내부에 설치된 '영친왕부(英親王府)'라는 기구도 사라진다.

그러니까 이 시점을 기준으로 더 이상 영친왕은 없었다. 이미 황태자에 오른 신분을 두고 예전의 '영친왕'을 들먹이는 것은 예법에도 맞지 않는 일이 아닐까 싶다.

하지만 일이 꼭 그렇게만 흘러가지는 않았다. 황태자는 끝내 황제가 되는 기회를 얻지 못하고, 그저 망국의 황태자로 머물러야 했던 탓이다. 더구나 어제의 태황제는 '덕수궁 이태왕'이, 황제는 '창덕궁 이왕'이, 그리고 황태자는 '왕세자'가 되어 버린 상황이었다. 그나마 이것조차 일본 천황이 조선의 왕실에 그렇게 대우하라고 배려해 준 덕택이라 했다.

이와 아울러 이전의 '친왕'은 일제에 의해 '공가(公家)'로 자리매김 됐다. 한번쯤 들어 봤음 직한 '이강공'이라는 것이 바로 여기에 해당한다. 그렇게 의친왕은 '이강공'이 되고, 나중에 '이건공'이 그 자리를 물려받았다. 또한 흥친왕은 '이희공'이 되고, 그 신분은 '이준공'을 거쳐 '이우공'으로 넘겨졌다.

a

▲ <매일신보> 1927년 1월 1일자 신년호에 수록된 '이왕가'의 현황이다. 여기에 이왕대비, 이왕, 이왕비, 덕혜옹주, 이강공, 이우공 등의 모습이 두루 보인다. 이때에 왕세자는 순종 황제의 뒤를 이어 막 '이왕'이 되었으나 그게 무슨 의미가 있었을까?

이 시기에 왕세자를 일컬어 간혹 '창덕약궁(昌德若宮)'이라고 적어 놓은 구절이 눈에 띄긴 하지만, 이것은 전형적인 일본식 표현이다. 여기에 나오는 '약궁(와카미야)'은 계승자 또는 후계자라는 뜻으로 장차 창덕궁을 이어갈 사람을 가리킨다. 이를 테면 예전에 왕세자를 일컬어 '동궁(東宮)'이라고 했던 것과 비슷한 맥락으로 보면 될 것 같다.

그 사이에 순종 황제가 세상을 떠나고 왕세자는 '이왕(李王)'의 자리를 물려받았지만, 그까짓 게 무슨 대수였을까? 어쨌거나 예전의 황태자는 일제가 만들어준 '이왕'의 신분으로 해방을 맞는다.

그런데 여기에 문제가 있었다. 그럼 이제 뭐라고 불러야 하는지가 참으로 난감했던 것이다. 무엇보다도 일제가 남겨준 '이왕'이라는 고약한 호칭을 그냥 사용할 수는 없는 노릇이었다. 그렇다고 벌써 없어진 나라의 황태자였다고 해서, 이제 와서 다시 '황태자'라고 부르는 것 또한 참 멋쩍은 일이었다. 더구나 이제는 제국의 부활이 아니라 민주공화국을 지향하는 마당에 예전의 '황태자'를 드러내고 우대할 만한 사정이 전혀 아니었다.

그렇게 묘한 상황 속에 '영친왕'이라는 이름이 있었다. 그래도 아직은 세상 사람들에게 '비운의 영친왕'에 대한 추억이 비교적 견고하게 남아 있던 시절이었다. 일제 강점기를 통틀어 한번도 사용된 적도 없었고 또한 진작에 사라졌던 '영친왕'이라는 호칭이 느닷없이 다시 등장하는 것은 그러한 타협의 결과인 듯이 여겨진다.

그런데 영친왕이 일본식 호칭과는 무관한 것이라 할지라도, 이를 두고 '영왕'이라고 표기하는 것은 어떤 문제가 있는 것일까?

엄밀하게 말하면 '영친왕'이라고 표기하는 것이 맞을 것 같다. 하지만 대한제국 시절의 <관보>를 보면, 영왕이나 의왕, 그리고 완왕과 흥왕이라는 표현이 두루 등장하는 걸로 봐서 이러한 표기하는 것 또한 잘못이 아니라고 확인된다.

다만, 이는 어디까지나 영친왕이나 의친왕 등의 약칭 또는 통칭의 의미로 보는 것이 좋겠다. 그러나 영친왕이 되었건 영왕이 되었건 그 어느 것도 그다지 합당한 호칭은 아닌 셈이다. 싫건 좋건 그는 '황태자'였던 탓이다.

a

▲ 종묘 영녕전의 신위봉안도에는 '의민황태자 영왕(懿愍皇太子 英王)'이라는 표기가 들어 있다. 그런데 아무리 생각해 봐도 끝자락에 붙은 '영왕'이라는 표현은 글자 그대로 '사족'인 듯하다. 황태자는 그냥 황태자일 뿐인데, 거기에 왜 친왕 시절의 호칭을 적어 둔 것인지 참 알 수 없는 노릇이다. ⓒ 이순우

그런데 제대로 정리되지 못한 전직 '황태자'의 호칭 문제는 종묘 영녕전 앞에서도 그 흔적이 여실히 확인된다.

여기에 세워진 '신위봉안도'를 보니까, 제16실에 "의민황태자 영왕"이라고 적어놓았다. 황태자면 그냥 황태자인 것이지 그 뒤에 붙은 영왕은 또 무엇인지 의아스런 일이 아닐 수 없다. 영왕은 '친왕'의 봉호에 불과한 것이라 두 개념이 나란히 할 수는 없는 것이기에 하는 소리이다.

망국의 황태자, 그래서 결국 이것도 저것도 아닌 존재가 되어 버린 이가 바로 그였다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고