【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

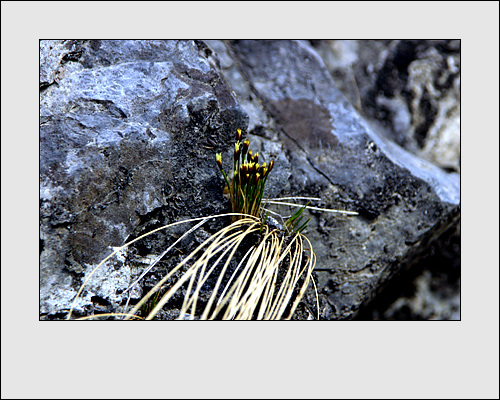

| | | ▲ 정선 동강부근에서 자라는 사초과의 동강고랭이, 정선황새풀로 많이 알려져 있었다. | | | ⓒ 김민수 | | 강원도 정선, 동강의 절벽에 피어나는 꽃 중 주인공이 있습니다. 그는 바로 '동강할미꽃'입니다. 그곳에는 동강할미꽃만 있는 것은 아니지만 그가 워낙 희귀하고 변이종도 다양한 까닭에 그가 주인공이 된 것이죠.

@BRI@지난봄 그곳을 찾았을 때 그곳에는 동강할미꽃만 있는 것이 아니라 돌단풍도 있었고, 그냥 할미꽃도 있었고, 오늘 소개해 드리는 동강고랭이도 있었습니다. 그러나 워낙 동강할미꽃의 자태가 고와 다른 것들은 마치 주인공을 위한 조연출 정도로 지나쳐 버리게 마련입니다.

동강할미꽃 다음으로 보인 것은 돌단풍이었습니다. 동강에서는 돌단풍도 찬밥입니다. 그러니 돌단풍보다도 못 생기고 작은 동강고랭이가 명함도 내밀 수 없는 상황이죠. 지금이야 동강고랭이라고 부르지만 며칠 전까지만 해도 그의 이름은 나에게 '정선황새풀'이었습니다. 나뿐 아니라 많은 분들이 그를 그렇게 불러주었습니다.

그런데 이영노 박사가 정식으로 학계에 등록을 하면서 '동강고랭이(Scirpus diocicus Y.Lee&Y.Oh)'라고 함으로 정식이름을 얻은 셈입니다.

| | | ▲ 못 생겨서 사람들의 시선을 붙잡지 못합니다. | | | ⓒ 김민수 | | 사초과의 꽃들은 꽃이라고 하기에는 뭐한 꽃을 피웁니다. 그래도 꽃이겠지요. 동강고랭이라는 이름이 아닌 '정선황새풀'이라는 이름으로 그를 바라볼 때에는 죽죽 뻗은 줄기가 마치 황새의 다리를 닮은 듯했습니다. 그래서 황새풀인가 했었지요.

사람마다 다르겠지만 아직도 나는 그를 '정성황새풀'로 불러주고 싶습니다. 그래도 정식이름을 얻었으니 정식 이름을 불러주는 것이 예의겠지요.

동강고랭이가 '어차피 사람이 지어준 이름인데 아무려면 어때!'라고 말하는 듯합니다. 못생겨서 사람의 시선을 끌지 못하는 동강고랭이지만 바위틈에 뿌리를 내리고 피어난다는 것만으로도 나에게는 희망의 편린으로 다가옵니다. 다른 꽃들에 묻혀 사람들의 시선을 받지도 못하는 작은 꽃이지만 자기가 피워야 할 꽃을 피우니까요.

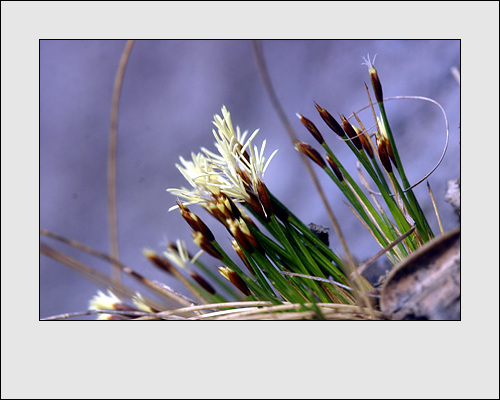

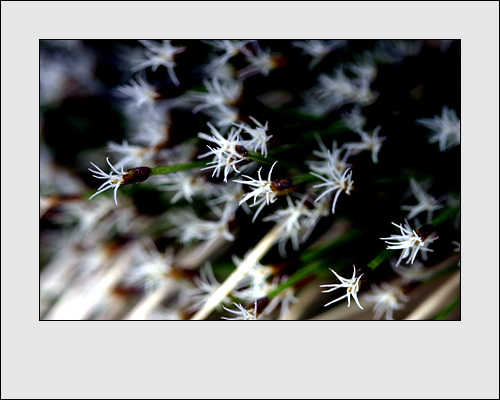

| | | ▲ 햐얀빛의 동강고랭이도 있습니다. | | | ⓒ 김민수 | | 동강고랭이는 주로 노란빛이 도는데 종종 하얀빛을 띠는 것들도 있었습니다. 그 작은 것들에 포커스를 맞추니 하늘에서 하얀 눈이 펄펄 내리는 것만 같습니다.

그들의 줄기는 꼿꼿합니다. 꽃에 와서야 비로소 부드러운 곡선을 간직하고 있습니다. 그 곡선의 아름다움은 이파리의 곡선을 닮은 것이겠지요. 이파리가 푸를 때는 긴 머리 소녀를 연상하게 합니다. 그러나 긴 겨울을 보내면서 갈색으로 바짝 말라버립니다. 그리고는 아무런 생명의 기운이 없는 것처럼 보입니다. 그러나 봄이 오면 어김없이 푸릇푸릇 돋아나 꽃을 피우는 것입니다.

절벽에 피어나면 어때?

그래도 난 내 모습을 피워내는데.

남들보다 못생겼으면 어때?

그것이 나의 모습인데.

사람이 붙여준 이름이야 아무러면 어때?

이름이 바뀐다고 내가 바뀌는게 아닌데.

그래도 나도 꽃이라

보아주는 사람있으면 아리랑 아라리요 행복하지요.

- 자작시 '동강고랭이'

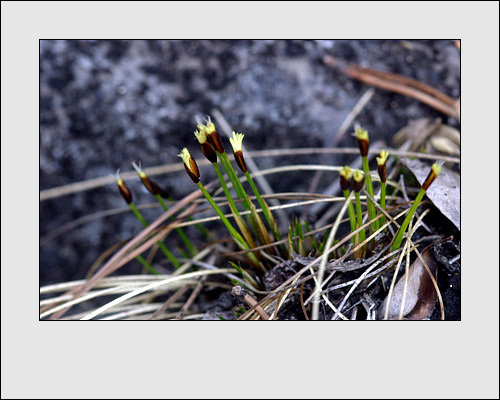

| | | ▲ 동강할미꽃은 물론이고 돌단풍에게도 밀립니다. | | | ⓒ 김민수 | | 동강의 절벽에 봄 소식은 동강할미꽃이 가장 먼저 알려줍니다. 동강할미꽃이 피어날 무렵이면 돌단풍도 하나둘 피어나고, 동강고랭이도 그들과 함께 피어납니다. 밀리고 또 밀리는 서열이지만 그들이 없으면 동강의 절벽은 황량했을 것입니다.

긴 머리칼 휘날리며 동강의 절벽을 지키고 있는 동강고랭이, 그들이 따스하게 절벽의 바위들을 감싸줌으로 봄을 앞당겨 맞이할 수 있었을지도 모를 일입니다. 밀리고 또 밀려도 남들과 비교하지 않고 자기의 길을 가는 자연, 그들을 보면 힘을 얻고 나 자신을 돌아보게 되는 이유입니다.

우리는 살아가면서 끊임없이 남과 비교하면서 울고 웃기를 반복합니다. 비교우위에 서면 행복해 하고, 이미 자신에게 필요한 모든 것이 있으면서도 남이 갖지 못한 것과 비교하면서 불행하다고 생각하는 것이 우리들입니다.

과연 우리는 우리가 가진 것들로 인해서 진정 행복한 길을 가고 있는 것인지, 아니면 이제 우리가 가진 것들의 노예가 되어 가진 것들을 유지하기 위해서 발버둥치며 살아가는 것은 아닌지 돌아봐야 합니다.

| | | ▲ 바위틈에 뿌리를 내리고 살아간다는 것만으로도 위로를 줍니다. | | | ⓒ 김민수 | | 척박한 곳에 뿌리를 내리고 살아가는 것들을 보면 힘을 얻습니다.

이미 동해 어딘가에는 지난 1월 1일부터 개복수초가 동토를 녹이고 피어났다고 합니다. 잠시 그러려니 했는데 그곳을 다녀오신 분들이 지금껏 한결같이 화들짝 피어난 개복수초 사진을 올리고 있으니 정해년의 봄은 이미 왔는지도 모르겠습니다.

아직은 정해년의 들꽃산행을 시작하질 못했습니다. 이제 보름여 지나면 개복수초의 소식뿐 아니라 눈을 녹이고 피어나는 앉은부채, 봄의 전령이라 할 수 있는 바람꽃들이 하나둘 피어나기 시작할 것입니다.

겨우내 엄마의 품 대지에서 곤한 잠을 자며 봄날을 꿈꾸다 그 꿈을 현실로 만들어갈 날이 그리 멀지 않았습니다. 지난해 피웠던 꽃들 하나도 빠지지 않고 올해도 활짝 피어났으면 좋겠습니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: