▲기업체, 정부 부처의 공보·홍보 담당자들은 평일 저녁 7시를 전후해 광화문 동아일보 신사옥 앞에 모여 다음날 나올 10여 종의 초판 신문을 훑어보는 게 일과였다.

미디어오늘 이창길

이들은 자기 부처 또는 기업 관련 기사가 나오는지 모니터하느라 정신이 없었고, 행여 부정적인 기사가 나오면 이를 아예 빼거나, 제목과 내용을 수정하기 위해 신문사로 전화하는 등 여러 대응조치를 취했다. 사실과 다르다며 열심히 설명하기도 하고, 제목만이라도 바꿔 달라고 읍소하기도 하고, 광고를 가지고 은근히 거래를 하기도 했다.

그 날짜 신문 최종판인 수도권 배달판에 기사가 실린다면, 기사를 빼거나, 제목과 기사 내용을 수정하는 일은 불가능하다. 이러하다 보니 수도권 배달판에 실리기 전, 정부 부처 홍보실 공무원들과 기업의 홍보 관계자들은 아직 수정의 여지가 있는 이 가판에 매달릴 수밖에 없었다.

이 가판의 존재는 종이신문의 영향력을 보여주는 한 사례다. 주요 정책을 결정하는 정부 부처와 경제 권력을 가진 대기업 등이 가판 신문의 보도에 크게 영향을 받았으니, 신문의 위력은 그만큼 상당했다.

그래서 인터넷으로 뉴스를 보는 본격적인 디지털 시대가 열리기 전까지 신문들은 이 가판의 영향력과 매력에 중독되어 있었다. 그러다 인터넷으로 뉴스를 보는 시대가 열리자 이 가판의 힘은 급격하게 줄어들었다. 2000년대 초부터 가판의 필요성과 영향력이 크게 떨어지고, 오히려 가판 발매의 비용이 신문사에 부담이 되기 시작하면서 가판을 없애야 한다는 주장이 신문사 내부에서 나오기 시작했다. 그런데도 신문사들은 쉽게 그 결정을 내리지 못하고 서로 눈치를 보기에 바빴다.

그러다 2005년 봄, 마침내 가판이 사라지게 되었다. 종이신문 쇠락의 한 면을 보여주는 모습이었다. 디지털 시대가 본격화되면서 언론환경이 근본부터 바뀌기 시작했으며, 종이신문의 여론시장 장악력, 조·중·동 카르텔의 집중력도 해체되기 시작했던 것이다.

조·중·동 카르텔과 동굴 속의 메아리

물론 이에 대한 반론도 가능하다. 조·중·동 카르텔은 특히 2011년 말, 이명박 정권의 적극적인 지원 속에 탄생한 종합편성 채널의 날개를 달고 더욱 강력한 힘을 갖게 되었다는 주장도 있다.

나는 이와는 다른 평가를 해왔다. 설령 종편의 날개를 달았다고 한들, 과거 신문이 여론시장을 압도하고, 특히 조·중·동이 이러한 신문시장의 60~70%를 장악하던 시절과는 다르다는 것이 나의 생각이다. 당시는 여론시장 자체가 한쪽으로 크게 기울어진 운동장 같은 모습이었다. 그래서 대통령 선거를 비롯한 정치 상황에 막강한 힘을 가지고 깊숙이 개입했다. 한때는 말 그대로 '밤의 대통령'이었다.

그러나 지금은 무수히 많은 매체 가운데 하나일 뿐이다. 그렇게 영향력이 떨어지면서 더 정파적 보도에 매달리게 되고, 기사 제목과 내용, 편집 방식, 사설, 칼럼이 더 자극적인 감정 대응으로 흐르다 보니, 합리적 비판을 기대하는 젊은 층, 중도층의 독자·시청자들이 떨어져 나가는 경향이 지속되어 왔다.

그 결과 지금은 극우나, 강경 보수 등 일부만이 주된 독자·시청자층을 이루는, 좁은 동굴에 갇힌 형국이 되어버렸다. 이들만의 입맛에 맞는 주장과 이런 주장에 환호하는 목소리가 동굴 속에 울리면서 확증 편향은 더욱 심화되어 가는 형태다. 동굴 밖은 다른 세상이고, 특히 젊은 세대층은 크게 다른데도 그렇다.

지상파 방송의 독과점도 해체중

신문과 함께 또 다른 기성 매체의 큰 축인 방송의 경우도 같은 양상이다. 상당 기간 독과점 체제를 유지한 KBS, MBC, SBS 등 지상파 방송도 케이블과 종편의 등장, 그리고 유튜브 등 디지털과 다채널 시대에 엄청난 변화를 겪어 왔다.

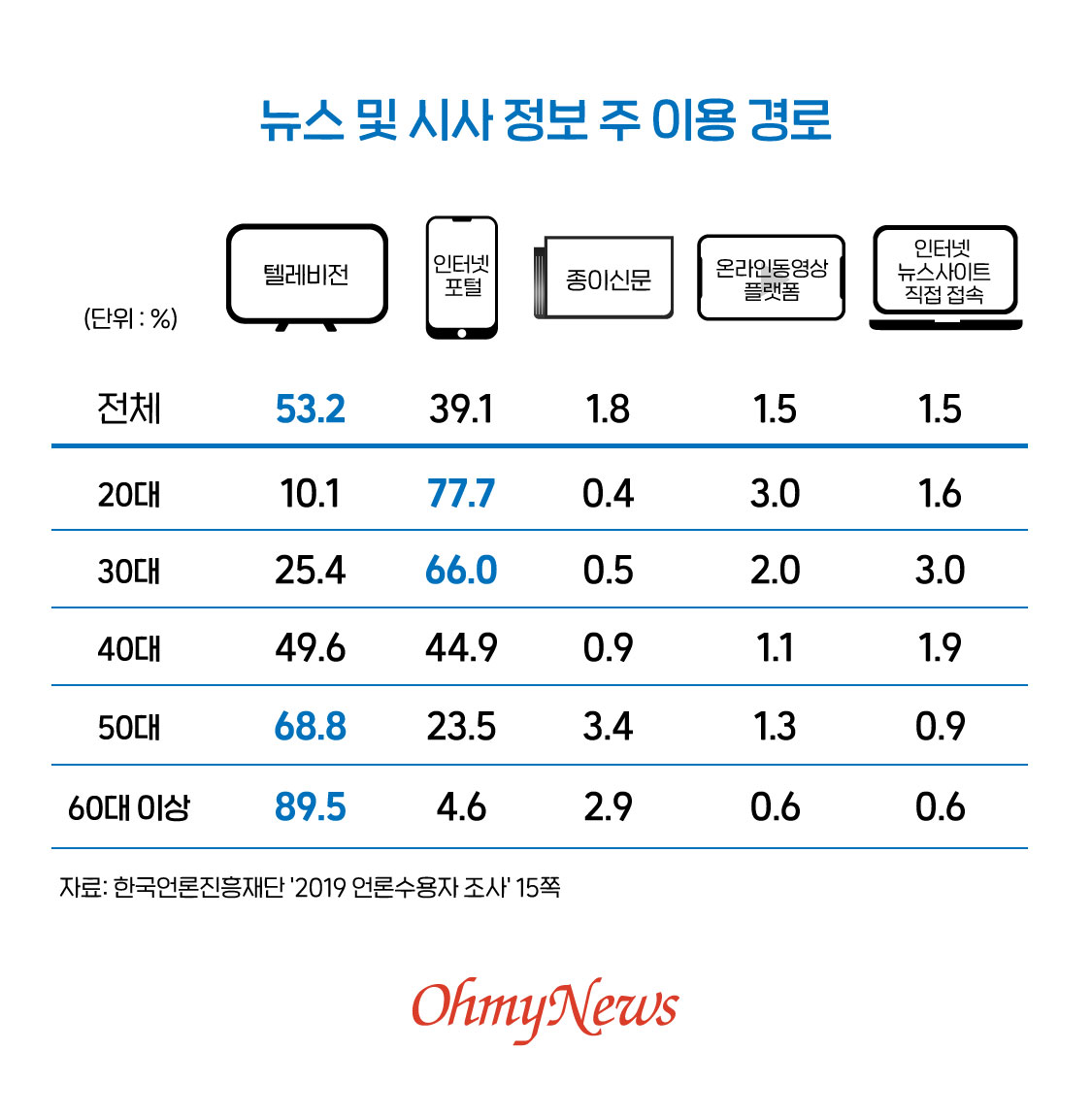

지난해 말에 나온 한국언론진흥재단의 '2019 언론수용자 조사'의 결과를 보면 신문과 방송 등 기성 매체가 지금 어떤 상황에 놓여 있는지가 잘 보인다. 조사 내용 가운데 '뉴스 및 시사 정보 주 이용 경로'를 보면 아래 표와 같다.

특히 세대별 조사 내용을 보면 2030 등 젊은 세대와 60대 이상 나이든 세대 사이에 '뉴스와 시사 정보를 접하는 매체'가 엄청나게 다르다는 점을 알 수 있다(이 조사는 5040명의 표본을 대상으로 지난해 6월 13일~7월 18일 사이 한국 갤럽이 실시했다).

고정미

표에서 보듯 종이신문을 통한 뉴스와 시사정보의 이용 경로는 바닥 수준이며, 텔레비전은 2030 젊은 세대와 나이든 세대와의 차이가 너무나도 크다. 특히 20대의 10.1%와 60대 이상의 89.5%를 보면 텔레비전 시청층이 크게 노령화되어 있음을 분명하게 보여준다.

이처럼 신문과 방송 등 기성 매체의 독과점 체제는 무너지고 있으며 그 자리에 디지털이 무서운 속도로 밀고 들어오고 있다. 미국의 경우 광고 시장의 90% 안팎을 구글, 유튜브, 페이스북 등 디지털이 장악했다는 게 정설이다.

기자권력의 바탕, 정보독점

종이신문과 지상파 방송에는 디지털 혁명이 일어나기 전 엄청나게 높은 진입장벽으로 오랫동안 독과점 체제를 유지하는 '좋은 시절'이 있었다. 아날로그 시절, 이처럼 높은 진입장벽과 정보 흐름이 일방적이라는 특성으로 기자들도 정보 독점의 특권을 누렸으며, 그것은 기자의 권위, 기자 권력의 중요한 바탕이 되었다. 그리고 정보의 흐름이 뉴스 생산자에서 뉴스 수용자로만 일방적으로 흘렀기 때문에 기자들이 쓴 기사에 대한 반응도 독자의 편지, 직접 전화와 같은 극히 제한된 방법만 있었을 뿐이었다.

그런데 디지털 혁명 이후 그러한 기자 권력도 해체되기 시작했고, 뉴스 생산자와 뉴스 수용자의 관계도 근본적으로 바뀌게 되었다. 디지털 환경에서 아무런 진입 장벽 없이 자유롭게, 별다른 비용없이, '언론'을 만들 수 있고, 정보를 유통할 수 있는 세상이 되면서, 전문지식에다 부지런함과 글솜씨까지 갖춘 수많은 '재야의 고수'들이 등장했다. 이들은 기성 언론인에게 큰 도전과 자극이 되고 있으며, 기자 권력의 틀 자체를 흔들어 왔다.

디지털 환경이 언론 권력의 분산과 재편을 이끌어온 셈이다.

<계속>

▲서울 서초구 서울중앙지방검찰청에서 취재기자들이 박근혜 전 대통령의 소환을 취재하기 위해 분주히 움직이고 있다. 2017.3.21

유성호

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!

후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)